電影訊息

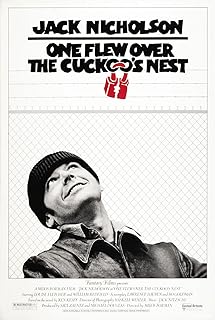

飛越杜鵑窩--One Flew Over the Cuckoo's Nest

編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

飞越疯人院/飞越杜鹃窝/飞越喜鹊巢

導演: 米洛斯福曼編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

電影評論更多影評

2010-01-29 06:55:11

《飛越瘋人院》:操他媽的黑屋子

導演:米洛斯·福爾曼

主演:傑克·尼科爾森,路易絲·弗萊徹,丹尼·德維托 等

「酋長徑直走向水泥墩,端詳了一會兒,伸手把它抱起,舉過頭頂,走到鐵窗邊,奮力扔去,鐵窗砸斷,玻璃窗也砸碎了,酋長縱身跳出窗戶,在黑暗中,向遠方莽莽的原始森林奔去。」——劇本原文

不是衝著傑克·尼克爾森(Jack Nicholson)才去看這部電影的,是故事本身吸引了我。想必米洛斯·福爾曼的本意也不是讓你看偶像。

待故事結束,「酋長」奔向海邊的樹林,我卻意外地重見了電影初始的長鏡頭。靜止如水,最遠處有橫行的山,近一點是筆直的路,然後是水,水波不興,似乎也有蘆葦,風吹不動。是的,我們看到的僅此而已。一座瘋人院安身立命於此,天人合一,便也是公平無比。造物主是不會偏袒誰的,就像時間的分配。

毋庸置疑,《飛越瘋人院》是一個以小見大的諷喻。美國評論界稱它是「一個具有自由精神的人與不能容忍他的社會之間展開的一場巨大鬥爭」。

麥克墨菲結束牢獄生涯,被當作智障者遣送到瘋人院。他的出現打亂了病人們的「生物鐘」,打亂了固守的寧靜。病人們開始拒絕瘋人院的時間,拒絕按時吃藥、治療、聽音樂,拒絕按時洗手、活動、睡覺,他們意識到了「畫地為牢」的痛苦,他們是「自由人」了。

看看麥克墨菲,我們的英雄,他是怎樣對抗拉奇德小姐對抗瘋人院的制度的呢?他倔犟地跟拉奇德小姐(一個道貌岸然不苟言笑的女人,任護士長一職)爭論不休,為病人們爭取看電視的權利;他把妓女帶進來讓失落的比利體驗愛情;又用打籃球的方式發洩對瘋人院的憤怒,並喚醒了「酋長」(一個高大強壯的病人,「酋長」是他的綽號)的心智;他還翻出眼白假扮被摘除了腦葉的白痴來迷惑拉奇德(這個情節也是一場悲劇性的預設,影片結尾他被摘除腦葉,真的變成白痴的時候,衝破牢籠的希望也就破滅了);他甚至翻過高高的圍欄,劫走院車,把病人們帶到海邊去坐船(這是全片最明亮的一個段落,病人們拿著魚竿釣魚,看漂亮的小妞,聽海風吹過,海水自由流淌)。然而,「一切為了自由」(引自英國影片《一切為了愛》),卻終幹什麼都無法達成,不過是從一個牢籠跳進另一個牢籠,與「畫地為牢」又有何不同呢?就像眾所周知的遊戲,「跳房子」,命運本身與這個遊戲的差別謹小慎微。

然而,我們終究害怕絕望,好萊塢也害怕(好萊塢電影有一個原則:起死要回生。這和中國的大團圓式結局有些類似,某些鄙棄它們的人會說,不過是「迴光返照」而已,「我最憎恨的就是這種結尾,你把我封殺了我也不認為好萊塢是主流!」)。於是,福爾曼猶豫著亮出了希望的底牌(也就是忠於原著:肯·克西的同名小說),高大而強壯(「高大強壯」才有氣勢上的力量,希望也才會有力量;同時也為其出逃提供了可能性:只有強壯的「酋長」才能搬起那個水泥墩砸破窗戶)的「酋長」跳出窗戶,跑向自由。

那是「酋長」最後一次跟麥克墨菲(已被摘除腦葉)講話了。「現在我們可以走了,麥克,我感到自己高大得像座山。」「麥克,我不能拋下你,我不能讓你這樣留在這裡。你和我一起走。」「我們走吧!」他絕望地用枕頭捂死了麥克,他說,我們走吧!

這個段落,讓我想到《早晨37°2》,影像中的查格喬裝混進醫院,用枕頭捂死了心愛的貝蒂。面對生不如死的境況,我們往往只能這樣選擇。西班牙影片《深海長眠》探討了安樂死,我稱之為「電影本天成,妙手偶得之」,它也為植物人的死亡權利敲開了一扇門。

「酋長徑直走向水泥墩,端詳了一會兒,伸手把它抱起(埋在水泥墩裡的自來水管爆裂,水柱四射),舉過頭頂,走到鐵窗邊,奮力扔去,鐵窗砸斷,玻璃窗也砸碎了,酋長縱身跳出窗戶,在黑暗中,向遠方莽莽的原始森林奔去。」

這是一個明亮的結局,但是光線又很微弱,你想吧,逃出一個人又能改變什麼呢?無名也在《英雄》里對秦王說過,一個人的安危比之於天下百姓又能算什麼呢?我看阿方索·卡隆(墨西哥導演,拍了《哈利·波特和阿茲卡班的囚徒》,我以為這是波特系列裡拍得最好的一部,但是卻被罵「太黑暗了,叫孩子怎麼看?」)的《人類之子》就是這種感覺,故事結局,一個嬰兒坐小船逃離邪惡的世界,但這樣一條小生命能挽回什麼呢?就像《人類之子》的電影宣傳語:The last one to die please turn out the light。最後一個死掉的人請關燈。是徹底的黑暗啊,毫無退路。

但歷來人們都說《飛越瘋人院》是以希望之光作結,我也很贊成。畢竟命運的「真善美」比噩運本身要長壽,好萊塢一以貫之的弘揚「真善美」,而光亮本身就是從黑暗中起頭。此時我想到另一部電影,《一切為了愛》,講述拿破崙時期的故事,我頂喜歡那個編劇,艾倫·丘比特,名字也特夢幻。這部電影講到了殘酷的兄弟之仇,卻被他編的像美麗的童話一樣。故事裡的弗蘿拉小姐說:「先生,你受了很多苦嗎?」傑克·聖伊萬說:「我又能說什麼呢,如果你能把這個國家的山川、小溪、土地、風、河流、岩石都帶在身邊,你還有什麼好遺憾的呢?」

PS:張元的兒童電影(這一點很難定義,有人說它是「反兒童」的)電影《看上去很美》(Little Red Flowers,2004)有人稱之為「中國版的《飛越瘋人院》」。細細琢磨,方槍槍與幼稚園「吃人」制度的對抗確實與之類似,但方槍槍畢竟是小孩子,他也是熱愛小紅花(Little red flowers)的,並沒有徹底厭棄。儘管社會上的「大紅花」知青們讓他害怕了,但「小紅花」的重要性,已在他腦海雷根深蒂固。想必,黑暗還沒有真正來臨呢。

評論