2010-01-29 20:45:22

第93名:美國影片《布拉格之戀》——影史100部愛情典藏完全解讀

************這篇影評可能有雷************

靈肉之約

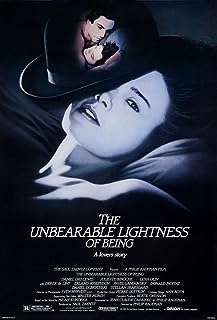

《布拉格之戀》 The Unbearable Lightness Of Being 年代:1988年 / 導演:菲利普·考夫曼 / 主演:丹尼爾·戴·劉易斯、朱麗葉·比諾什、莉娜·奧林

《看電影》的一句話評價:米蘭·昆德拉的原著,布拉格的景色,以及一段冷靜、悲傷的愛情。

魯迅先生說悲劇是把美好的東西毀滅了給人看,根據能量守恆定律,毀滅必然會釋放出能量,這種能量就是那種打動人心的力量。《布拉格之戀》的原著里有兩章的小標題都叫做「靈肉之約」,不過看上去這個故事更像是靈與肉在相約的路上走散了,等到約定的時候,二者又都不見了。這個「靈肉失約」的悲劇註定是要打動人心的。

靈魂與肉體

《生命中不能承受之輕》一開篇的四個字就是「孰輕孰重」。用在愛情中,這就是探討男和女誰更處在主動的位置上,兩段感情哪一個放不低,靈魂與肉體哪個更重要等等問題。這些問題的解決實際上就是在完成一段旅程,對於醫生托馬斯來說,他有兩個旅伴:薩賓娜和泰莉莎。

薩賓娜是托馬斯的情人,下班後托馬斯到她的家裡待上一段時間,完事之後走人。兩個人就是這樣保持著長時間的關係。後來,托馬斯在游泳館被一個身材曼妙的女孩吸引住了,並一路跟到了她工作的小酒館。經過一番你來我往,女孩泰莉莎就被托馬斯的男人氣質俘獲,愛上了托馬斯。於是,此時的托馬斯就周旋在兩個女人之間。

雖然薩賓娜只是托馬斯的御用情人,卻絕非等閒之輩。她戴上那頂黑色的禮帽,站在鏡子前寬衣解帶,托馬斯就會馬上向她投誠。帽子下的薩賓娜是一個帶有些許神秘感的女人,而且頗有心機,她巧設計謀,藏起托馬斯的襪子,再刁難一下他,就立刻明白了他的心思。於是托馬斯也不再遮掩,直接跟她表明他愛慕泰莉莎,甚至還介紹她們兩個人認識。而泰莉莎則看上去像一個涉世未深的純情女孩,夢想著轟轟烈烈的愛情,所以與托馬斯擦出了激情四溢的火花。可是與托馬斯結婚之後,害怕夢想破碎的她面對躺在身邊的這個男人又有幾分猶豫,因為她已經開始懷疑他的花心了。

就在泰莉莎決心離開托馬斯的時候,蘇聯武裝入侵捷克的政治事件爆發了。大難臨頭的時候,泰莉莎依然堅守在報導第一線,用照相機記錄下戰爭期間的珍貴瞬間。由此泰莉莎也擁有了一份職業。而薩賓娜則意外結識了有婦之夫佛蘭茨,並產生的愛情。也就在此時,泰莉莎和薩賓娜也有了一次交集:報社要泰莉莎去拍攝一組裸體照片,她找到了薩賓娜,表明了來意,結果薩賓娜二話不說就同意拍攝。薩賓娜之所以這樣做,某種程度上來說是藉以這樣的舉動表達對托馬斯的愛戀,用袒露的肉體來完成一份精神上的寄託。泰莉莎和薩賓娜兩個人赤裸相見,還彼此曖昧,其實並不是一種直白的同性情結,更像是借屍還魂般的移情。薩賓娜的不一般不僅體現於此,還在於對感情拿得起和放得下的膽識。她主動放手托馬斯,讓位給泰莉莎;當得知佛蘭茨為了自己而與妻子離婚之後,她毅然斷絕與佛蘭茨的來往。因為「不要和情人結婚」是一個誰都明白的道理。

在思考「孰輕孰重」的問題上,托馬斯給出的答案依然是泰莉莎,於是他到瑞士去尋找泰莉莎。兩個人重歸於好,似乎好日子就應該重新開始了。結果,托馬斯發表的文章被戴上「反對共產主義」的帽子,他本人也被革職處理。失業後的托馬斯改行擦玻璃,結果擦著擦著就與豐滿的女主人擦出了「事兒」。既然是出軌,泰莉莎也敢於嘗試,她也和一個生猛的男人發生了關係。這究竟算是什麼婚姻呢?忠心被徹底放低,婚姻成為了「生命中最不能承受之輕」,輕到幾乎感覺不到它的存在了。可以說時代在有意挑撥他們的關係,但更重要的是內心的鴻溝正在發生嚴重的地質運動,將他們變成兩片孤島,雖然睡在一起,卻日漸分離。那麼,該如何扭轉這樣的局面呢?泰莉莎和馬托斯決定搬到農村去住,遠離城市的塵囂,去找回心底的那份平靜和淡然。

事實證明他們的選擇是對的。歸園田居的鄉村生活讓他們的心回歸到了原始,而他們的狗狗的死也讓他們重新反思生命與愛情的意義,由於他們沒有孩子,所以狗狗代表了愛情的結晶,對他們有難以替代的重要意義。從前,年輕的他們追求肉體的歡愉,衝破婚姻的牢籠享受激情,而如今靈魂的交匯是他們開始真正願畢生追求的了。但很不幸,這真的就是他們「畢生」追求了,因為一場意外的車禍奪走了他們的生命。「朝聞道,夕死可以」,愛情的難題「孰輕孰重」既已明了,那麼這也算是對生命的一次昇華了。

他們生前的最後一句話——泰莉莎問:「你在想什麼?」托馬斯說:「我在想我們有多幸福。」——在天堂里他們也一定是幸福的。

電影與原著

這是我第二次看菲利普·考夫曼的電影。菲利普·考夫曼之於好萊塢,就如同王家衛之於香港影壇,個性凸出,卓然超群。考夫曼執導統的電影並不多,經典的作品除了之前解讀過的《情迷六月花》,還有這部《布拉格之戀》和《鵝毛筆》。他的電影之所以與好萊塢商業味道濃厚的氛圍形成鮮明對比,就在於考夫曼吸收和借鑑了很多歐洲電影的風格。古樸優美的自然風光和優雅建築、詩一般的長鏡頭、細膩舒緩的敘事方式,再加上歐洲韻味的交響配樂和人物道具及服裝,即便是效仿也都頗為出神入化。《布拉格之戀》中出現的國家捷克和瑞士也都位於歐洲,因此影片這種顯而易見的歐式風格也是符合了故事主題。由於是改編自米蘭·昆德拉的名著,那麼主旨的彰顯自然要比《情迷六月花》高明得多,雖然也少不了很多激情四溢的情愛鏡頭,但是影片所蘊含的深刻哲思卻是嚴肅且真實的。

《生命中不能承受之輕》的原著里穿插著很多作者理性的哲學思考,包括尼采、巴門尼德等思想家對人生和世界所進行的思考和理論。但是考夫曼在將其搬上螢幕之後,只是忠於講述托馬斯為中心的一個愛情故事,並通過這個故事來影射那些寫在背後的思辨主題,這也是本部改變名著的影片的一個特點。

最後提一下影片中涉及的那段歷史背景「布拉格之春」:二戰結束後,美蘇形成了兩大陣營。包括捷克在內的東歐國家都是在蘇聯陣營之內,蘇聯對其進行政治、經濟等方面的管轄。但由於高度集中的政治經濟體制存在弊端,使得東歐各國對蘇聯的管轄開始感到不滿。1968年,捷克共產黨書記杜布切克對國內進行了一系列的改革,國內經濟開始復甦,史稱「布拉格之春」。但是這項改革僅僅持續了幾百天,就被蘇聯武裝鎮壓。並且造成了流血事件,杜布切克也被扣押。《布拉格之戀》中泰莉莎離開托馬斯的時候正趕上的武裝衝突就是蘇聯進入布拉格這一歷史事件。

來電指數:

托馬斯和泰莉莎 3星半

托馬斯和薩賓娜 2星

接吻鏡頭:

10處

愛情箴言:

1、神父:「不要以為生活是陽光草地上的散步,生活並非總燦爛美好,生活也並非玫瑰鋪路。」

2、泰莉莎:「在布拉格,我只渴望你的愛。在瑞士,我什麼都要依賴你。假如你拋棄了我,我該怎麼辦?我軟弱,只好回到那虛弱的國家。」

3、薩賓娜:「或許我應該留下,不應放逐。」

4、泰莉莎:「你在想什麼?」

托馬斯:「我在想我們現在有多幸福。」