電影訊息

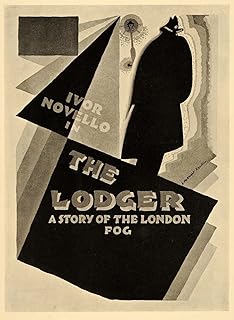

房客:數位修復版--The Lodger: A Story of the London Fog

編劇: Eliot Stannard 亞佛烈德希區考克

演員: Marie Ault Arthur Chesney June (I)

房客/TheLodger:AStoryoftheLondonFog/TheCaseofJonathanDrew

![]() 7.3 / 13,443人

74分鐘 (National Film Archive print) | USA:90分鐘 (TCM print) | Spain:67分鐘 (VHS version) | Canada:98分鐘 (

7.3 / 13,443人

74分鐘 (National Film Archive print) | USA:90分鐘 (TCM print) | Spain:67分鐘 (VHS version) | Canada:98分鐘 (

編劇: Eliot Stannard 亞佛烈德希區考克

演員: Marie Ault Arthur Chesney June (I)

電影評論更多影評

2010-02-03 19:38:28

希區柯克的本能

[房客]是希區柯克第三部劇情長片,第一部是1925年的[歡樂花園],講述了一則情殺故事,以愛情為主,尚未完全貫徹希區柯克在犯罪上的獨特口味。第二部電影是稍顯無趣的三角戀故事,電影上映後,膠片散佚。1926年,希區柯克開始拍攝[房客],劇本改編自瑪麗·貝洛克·朗茲(Marie Belloc Lowndes)的短篇小說,取材自臭名昭著的「開膛手傑克」,此人曾在倫敦東區殺害數名妓女,開膛破肚。電影中則被描繪成一名以金髮女子為謀殺獵物、每週二作案一次、必要在屍體上留下「復仇者」記號的神秘兇犯。

這部影片奠定了希區柯克一生的風格基礎,他自己也十分得意於影片獲得的讚譽:「在這部影片中,我的全部方法確實都出自本能,這是我第一次運用自己的風格。說真的,可以把[房客]看成我的第一部影片。」

■無聲的驚悚

這部默片的情節與小說大體相似,一個紳士打扮的男人來到倫敦一戶有空房的人家要求租房,這位房客住得久了,房東愈發懷疑這是報章渲染的「復仇者」。小說結尾開放,並未指認這房客到底是否殺手,希區柯克的電影則給出了答案。

□驚悚與愛情

從製片人麥可·鮑肯手裡接到劇本之後,希區柯克半個月不到便畫出詳盡的故事效果圖,他將電影情節分作兩條線索,一條是房客的女兒黛茜與愛慕黛茜的警探、房客之間的三角戀愛。另一條是報紙上各種與殺人犯有關的消息、兇犯每回的作案、以及房客各種怪異舉動,這些元素結合起來的暗線為觀眾提供「房客即殺手」的猜疑。

黛茜是個金髮時裝模特兒,家中不富裕,但兩層小公寓樓亦有簡樸裝飾的客房可供出租。被指派調查「復仇者」案件的警探每日下班要到黛茜家串門,與黛茜的父母聊天,同黛茜打鬧玩笑,這二人幾乎要定親。但黛茜並不十分喜歡這警探,他每回來見黛茜,若非摟起來就往嘴上親,便只會魯莽地玩手銬遊戲,抓住黛茜的手腕銬起來追著玩。希區柯克在與特呂弗的訪談中,特地說類似手銬的圈形物件頗有性暗示的意思。黛茜被手銬弄疼了,幾乎要與警探翻臉。

表情陰鬱,裝扮與報章描述的殺人犯毫無二致的房客到來,黛茜芳心不久便被吸引。這房客儘管性格孤僻,但顯然是富家紳士,與黛西說話時文質彬彬,兩人的遊戲是優雅地下西洋棋,他去看黛西的時裝表演,並買下黛西表演時穿著的昂貴時裝做禮物送給黛茜。

黛茜與紳士的美好愛情萌發同時,希區柯克不斷叫懸在倫敦城上的「復仇者」之劍閃起寒光。從影片開頭死去的第一個金髮女郎開始,每到週二,必然另有一名金髮美女命喪街頭,屍體上照舊留下「復仇者」的三角形標記。報紙新聞起了越來越驚悚的標題,市民的表現也愈發恐慌,這時候,黛西的媽媽開始懷疑起房客並擔心起自己的女兒,他告訴丈夫:「決不能讓他們倆單獨在一起!」最後,這威脅終於落在了黛茜頭上,又一個週二到來,已然墜入愛河的黛茜隨房客出了門,遁入夜幕。

希區柯克設置愛情與謀殺兩條線索,彷彿一枚埋伏許久的懸念定時炸彈裡的兩股電線。懸念的揭開則一波三折,彷彿懸念炸彈要「爆炸」兩次。房客與黛西正在夜色中幽會,醋意十足的警探發現,怒目質問,黛茜生氣地拉房客回了家。警探氣不過,決定帶隊搜查房客的房間,警察們在屋內發現了一把手槍、一張地圖,地圖上圈出了「復仇者」每一次的作案地點,證據確鑿,人人相信他就是十惡不赦的殺手,警探立即下令拘捕。這是懸念第一次「爆炸」。

但希區柯克隨即插入一段閃回。房客解釋他與警探一樣是在追捕「復仇者」,因為自己的妹妹是「復仇者」害死的第一個姑娘。對於這段回憶,黛西選擇相信,警探自然不信。觀眾則再次陷入懸念迷霧。情節在這個轉折後走向真正的高潮。房客被警探拷起來後,突然奔逃出黛西家,黛西助他逃跑,但房客的手銬還是被酒吧的人們發現,復仇心切的群眾狠命追打。此時,警探接到電話,真正的「復仇者」在幾條街外被抓住,而房客幾乎要被群毆而死——情節第二次「爆炸」,真的謎底顯現。

與希區柯克之後電影中「錯誤的人」模式不同,觀眾並非一開始就知道主角是無辜的,而是要始終保持對主角的懷疑。希區柯克刻意使用一種「誤解的力量」,故意引得觀眾相信房客就是殺手。到最後揭開謎底,觀眾恍然大悟,一切疑點皆是誤會。這種製造驚奇感的初級手段,希區柯克此後用得並不多。

□紳士與女郎

人物的刻畫,因為默片無法使用對白和音效,希區柯克在裝扮、鏡頭、動作上花了諸多心思。房客按門鈴,黛茜的媽媽開門,先用遠景拍攝門開一半的情形,我們依稀望見一個人影矗立門框中央,屋外,倫敦的茫茫大霧包裹著這人影,好像幽靈。隨後一個近景給了黛茜媽媽驚恐的臉,她彷彿見到怪物。接下來的反打鏡頭出見房客面部特寫:他戴禮帽,以圍巾將嘴圍住,起初眼皮耷拉,然後慢慢瞪大,直鉤瞟向屋內。進屋後,緩緩脫帽,神色機警地觀察四週,表示要租房。

房客給觀眾的造成的映像,希區柯克完全按照一個殺手所能擁有的特徵盡力渲染。房客進入房間,立即要求拿下掛在牆上的幾幅美女油畫,造成他憎恨美女的感覺。他叫房東即刻離開,並將隨身帶的包鎖進一個抽屜。之後,希區柯克更安排了幾個細節暗示他是殺人犯,比如黛茜給他送早餐,他拿起餐刀,看上去要刺黛茜,最後是挑去了衣服上的髒東西;他與黛茜在壁爐旁下西洋棋,突然拿起燒紅了的撥火棍,但最後只是要將柴火撥得更旺;房客給黛茜送昂貴的衣服,黛茜父母把衣服退回,此時黛茜正在浴缸洗澡,房客便跑到浴室外敲門,甚至擰動反鎖了的門把手,最後不過是要向黛茜道歉。所有這些怪異舉動,從劇作角度看,為觀眾提供懸疑點;從人物性格描繪的角度,我們便看到一個十足的變態。

儘管最後證明這個「變態」並非殺手,而是因「復仇者」害他失去親人而變得神經憂鬱。但希區柯克的本意就是要將這房客打造成「開膛手傑克」。希區柯克表示,最後沒有揭示「殺手到底是誰」,一個故事沒有給出答案,這令他十分痛苦。希區柯克放棄這想法,因為飾演房客的艾弗·諾威爾當年是英國炙手可熱的話劇明星,而一般的慣例,明星決不能扮演殺人犯這類角色。多年之後的[深閨疑雲]中,希區柯克再次遭遇這個問題,沒有讓加里·格蘭特幹掉瓊·芳登,這是第二回沒有在電影中實施謀殺的遺憾。

希區柯克對金髮女郎的趣味,這部影片中全面暴露。影片最開始他就給出一個金髮受害者尖叫的特寫,默片不能放大尖叫的聲音,希區柯克便在影像效果下功夫。他叫這個女演員躺在一塊懸置的大玻璃板上,將她如瀑金髮鋪散開來,然後他從玻璃板的背面打明亮的光,造成強烈的逆光效果,光透過金髮,特別造成一種迷霧般光暈效果。在黑白片時代,很容易揣測希區柯克喜歡金髮女郎的原因,金色是最能夠在灰濛濛的背景中製造奪目效果的。也因此,飾演黛茜的瓊·翠譜本來一頭褐髮,硬生生被希區柯克要求染成金色。

■惡之花

□希區柯克與愛倫·坡

希區柯克的[房客]上映後,被媒體稱作「如今最好的英國電影」。而且在這電影生涯剛剛起步的嘗試中,希區柯克便確鑿訂立他一生的風格與目標。不論是此後進入有聲片時代,還是進入彩色片時代,最基本的「希區柯克」血脈——以精良的藝術感展示謀殺——從沒有變化。希區柯克對犯罪、對詭譎氛圍的熱愛,傳記大體歸功於導演兒時目睹過的殺人案件、被警察關小黑屋等等「軼事」,但希區柯克「黑色」口味中的藝術成份,很大程度當來源於他少年時代對愛倫·坡的熱愛。希區柯克16歲看到愛倫·坡的傳記,隨後沉浸到坡的小說中,特別喜歡一個人待在家裡「讀一個令你毛骨悚然的故事」。

[房客]中,希區柯克將大多數場景設置在夜裡,其中對房客是否是殺人犯的推理,這個「房客」身上的稍顯扭捏的陰鬱氣質,謀殺情節旁敲側擊出的血腥氣息,很容易叫人想起愛倫·坡以業餘偵探杜賓為主人公的一系列偵探推理小說。希區柯克特別提及《毛格街血案》中一種不可遏止的恐懼感,他在愛倫·坡的短篇小說集《怪誕的故事》讀到這一篇,回憶道:「我至今還記得讀完後的感覺,我非常害怕,但這次恐怖卻使我產生了一種難忘的感覺,恐怖是一種情緒,當你感到自己安全時,你會願意去感受它。」愛倫·坡筆觸繁複華麗、帶有明顯哥德風格的「安全的恐怖」,全部被希區柯克代入[房客]。

於是,在之後的年月中,各種各樣的「屍體」成為希區柯克的慣常道具,他這樣總結自己與坡的共同點:「愛倫·坡和我都過份沉溺於推理懸念而不能自拔,如果我把《灰姑娘》拍成電影,人人都會在片子裡找到屍體;如果愛倫·坡寫出一部《睡美人》,大家也一定要猜出誰是兇手。」

□希區柯克與德國

如果說愛倫·坡賦予希氏懸念片的情節與整體氛圍的營養,那麼德國表現主義電影手法,則讓希區柯克學會了如何將這種愛倫·坡式陰霾付諸畫面。1924年,希區柯克在蓋恩斯伯勒電影公司做導演,老闆麥可·巴爾孔(Micheal Balcon)派他去柏林參與一部英德合拍片[普魯特的墮落](The Prude's Fall)。影片在環球影業於德國建立的UFA電影公司攝影棚內製作,希區柯克在那兒見到了F·W·茂瑙、弗里茲·朗等等德國影界巨擘。據希區柯克傳記《這只是一部電影》記載,「茂瑙回答了希區柯克提出的所有問題,仔細解釋了自己的工作,並邀請他觀摩電影拍攝」。希區柯克表示:「從他那裡,我學會了如何不用文字來敘述故事。」

回國一年之後拍攝的[房客],到處充滿德國表現主義電影慣用的增進影片情緒的手法。比如黛茜的母親帶房客看客房,進入屋內,窗外車燈掠過,窗戶的陰影隨之划過整間屋子,屋外傳來報童殺人犯號外的叫賣聲,房客緊張地走到窗前,窗棱的陰影在他臉上映出一副十字架,煞是恐怖。

影片最後,癲狂暴躁的人群追逐無辜的房客。房客爬過一排鐵欄杆,雙手因為被銬住,卡在了欄杆上,群眾便追打過來,希區柯克給路燈下閃光的手銬與掙扎的手一個特寫,然後透過欄杆拍房客絕望的臉,彷彿他被關在一個不可逃脫的鐵籠內,面目猙獰。隨後,是眾人追上來對他拳打腳踢。主人公這時候的狀態與動作,頗像受難的基督,恐懼感叢生。

此外還有一處遺失的場景也有類似的表現主義色彩。如今觀眾看到的[房客]一開始,受害人尖叫鏡頭過後,便是一具冰冷的死屍橫在街上。原先是更叫人心裡發毛的創意:希區柯克設計人們把女屍從泰晤士河裡拖出來,在微茫燈光的濃黑夜色中,看上去形狀怪異如巨獸的查令十字街大橋做天然的黑色背景。蘇格蘭場的警察一開始拒絕了希區柯克的拍攝申請,希區柯克不甘心,申報了幾次,警察被他弄得沒辦法,於是告訴他,如果能在一夜之內拍完,他們就「裝作沒看見」。希區柯克當晚即派攝影師與演員在河邊就位,迅速拍攝完畢。但之後希區柯克和他的助手在沖洗出來的膠片裡查驗了幾遍,怎麼也找不到這些畫面。最後,希區柯克發現原因是他的攝影師太著急,拍攝前竟然忘了給攝影機裝鏡頭。

□希區柯克主義

希區柯克天才般融合愛倫·坡對死亡恐懼的沉醉與德國表現主義電影方法,澆灌出[房客]這第一朵「惡之花」,之後的事業,便是繼續在這兩方面前行。對死亡的恐懼,逐步聚焦在細膩編製謀殺方法的樂趣上;表現主義對希區柯克式電影的功績是「畫面至上」理念,希區柯克從未停止對鏡頭語言更精巧、更震動眼球的探索。

最終,希區柯克構建出一套獨立運作、氛圍詭譎的電影畫面語言體系。這體系呈現出的世界,有哲學家般的嚴密推理,有藝術家的偏執風格,有心理學家對觀眾的催眠術;這體系即是希區柯克的最偉大處——他創造了一種他自己也常常提及的「純電影」。像愛倫·坡、波德萊爾所代表的象徵主義文學流派,「純電影」亦絕少考慮道德、社會等現實問題,希區柯克所做一切,耽於一種「惡」中生發出來的形式美感。一如波德萊爾所言:「將善同美區別開來,發掘惡中之美。讓靈魂窺見墳墓後面的光輝。」

[房客]The Lodger: A Story of the London Fog (1927)

導演:阿爾弗雷德·希區柯克 Alfred Hitchcock

主演:艾弗·諾威爾Ivor Novello、瓊·翠譜June·Tripp、馬爾科姆·基恩Malcolm Keen

(原載《看電影·午夜場》2009年11月號) 舉報

評論