電影訊息

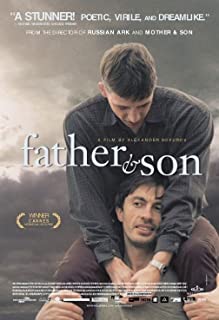

父子迷情--Father And Son

演員: 安德烈薛提寧 亞列希尼穆斯赫夫

父子迷情/父与子/FatherandSon

![]() 6.5 / 2,574人

France:83分鐘 (Cannes Film Festival) | Russia:97分鐘 | USA:82分鐘 (Wellspring DVD)

6.5 / 2,574人

France:83分鐘 (Cannes Film Festival) | Russia:97分鐘 | USA:82分鐘 (Wellspring DVD)

演員: 安德烈薛提寧 亞列希尼穆斯赫夫

電影評論更多影評

2010-02-09 22:03:33

兩個夢,以及為愛而分離

兒子的夢開頭,父親的夢收尾。

——我在那裡嗎?(對方的夢境裡)

——沒有,我是一個人。

場景不同,對白相同,是喚醒者在詢問做夢的人。詭異的是,回答的人還在夢境裡,這讓答案顯得似是而非。

影片開頭,喘息聲、曖昧不明的短語、劇烈的肢體纏繞,很容易讓觀眾產生色情聯想。實質上表現的也是一種強制侵入,卻並非直接與性相關。那是父親侵入了兒子的夢境,他以拯救者的身份將兒子從噩夢中叫醒,並叮囑他「下次喊得大聲些,我聽不到的話,他們會殺死你」。

兒子的夢是被人追殺,按照弗洛伊德的理論,可理解為自我與本能的衝突。那麼教條的說,父親的庇護和干涉,雖然暫時讓兒子得以解脫,卻並不利於兒子的自我探索和身心發展。於是,緊緊偎依在父親懷裡,兒子的夢境還在延續——森林、路、尋覓太陽、下雨了……這是個成長主題的夢,兒子驚嘆於裡面的美。父親的臉籠罩在溫暖的光線下,嚮往地問道:「我也在那裡嗎?」兒子跟他講:「沒有,就我一個人。」

「我又看到了那條路。」艾歷克斯(兒子)說。

關於路,艾歷克斯在跟父親戰友的兒子逛盪小城的時候有一段耐人尋味的對白:

——為什麼是浪子回頭,分明是回頭浪父,兒子總是知道要走的路。

——為什麼他知道要走的路?

——因為在他面前只有一條路。

毫無疑問,這是一條必須自己去走的路,即使最親密的人也不可攜帶。父親已經走過了,經歷了,現在輪到兒子。因過度親密的關係而產生一體化依戀,父親渴望走進兒子的路,將融合感持續下去。但受到了兒子源於生命本能的排斥,雖然艾歷克斯深愛著他。父親萌生淡淡的失落感,卻放不下惦念與關懷——「下雨了?別感冒了。你要穿上衣服。」

衣服在影片裡起多重隱喻的作用。父子兩在私密空間裡習慣於裸著上身進行一切日常活動,只有在接待外人時才隨手抓一件衣服套起來,然而一旦正規著裝又是嚴謹挺拔的軍服。這裡可以看出,衣服象徵著社會化,秩序,身份。衣服又傳達著情感因素,如艾歷克斯因做出危險動作,被父親扭打(其實更像是父子兩的嬉鬧),隔壁的孩子薩沙(他一直在用羨慕的眼神窺探這對父子)也捲入,三個人扭成一團,薩沙的T恤被扯破,父親答應幫他補,他開心地一邊逃竄一邊喊叫:「你扯壞了我的T恤,你給我補。我去找針線,你給我補。」這裡的縫補行為像是臍帶的修復,融合感的建立,然而前提卻是撕裂。

影片優雅而緩慢地推進著,光線美得讓人恍惚,幾乎滲透出蜜一般的甜。就像艾歷克斯的女友拋給他的項鍊,帶著體溫——「很溫暖,就只有溫暖了。」說得煽情點就是含淚的微笑,抽離以後的虛脫,暖得讓人不忍心去揭穿的絕望。為什麼?因為必須。

父子的生活空間別具意味。他們的住宅是在人群密集的公寓樓,因社會身份(一個是退役軍官,一個是士官生)而捆綁在一起的軍校更是一個集體化、無隱私的場所。無所不在的喧雜人聲(微妙之處在於有些是刻意製造的,比如父親擺弄收音機,這或許可做雙關理解:一是潛意識裡對孤獨的排斥;二是遮掩行為,用干擾聲分散外界對自身私密空間的關注),窺探的眼睛,點點戳戳又不明所指的旁觀者行為……

這一切都喻示了父與子共同建設的「城堡」其實是被包容在外在世界裡,無時無刻不受到外界的干涉和滲透。沒有超凡脫俗、可供神聖的愛獨立依存的聖域,立足於塵世則必須學會放棄,為符合社會的排序,同最親密者分離。這讓我想起從前看過的一本名為《必要的喪失》的書,不過影片顯然不是為了迎合經典精神分析,最打動人之處,卻是跨越(或者試圖跨越)障礙之後的空茫——分離可以實現,然後呢?

我會離開,你會結婚。——分離的承諾。父親恍然若失的笑容。兒子感覺很糟。

「這種感覺經常有嗎?」艾歷克斯問父親,還是一體化的依賴感,他知道父親能夠感同身受。然而父親卻回應他:「我不知道,我不知道你是不是常有。」點明了你是你,我是我——我不能替代你去感受。並且補充一句:「你是人,終生都會有。」再次強調了艾歷克斯的個體身份。兒子冷淡地說:「我明白了。」

兩人分床,和衣而睡。這又是一場默契,心知肚明的共謀——實現延遲已久的分離。

最後,在夢境裡,父親走出房間,回首望著關閉的門窗,獨自一人蹲在雪地。令人震撼的孤獨感。

並不存在完美的救贖,總要有所犧牲,才有所成全。

Narcissu死在水裡,是抗拒外在世界,回歸母體的意象。如果湖水愛上他的意念強過佔據他,那麼應該在他對自己觀察入微之後化為不可侵入的冰層(白茫茫的雪地),使得他把注意力轉移到其他人、其他事物身上。今我來思,雨雪霏霏。是挺憂傷惆悵的,但這也是跟死本能對應的生本能,強大的較量。只有這樣才能生生不息,走出封閉式的無窮迴圈。

鏡子永遠碎掉了。可也在碎掉的瞬間,實現了它的終極價值。於是有些慰藉美得令人感覺到虛幻,並不可驗證,因為觸指成灰,然而我們又有克制不住的觸碰衝動。但樂觀一些來想,成灰的,也就是堅定的、永恆的真實感。

艾歷克斯會長大的,會跟某個女人(我希望是影片裡那個美麗的小女孩)有了「咱們的兒子」。艾歷克斯最終也會步入父親的雪地,因為愛的習得——那種在時間之河流淌的過程中,懂得適時抽離,由手把手的教授者轉為守望者的愛。 舉報

評論