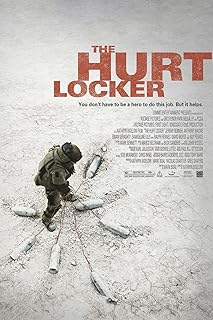

電影訊息

電影評論更多影評

2010-02-26 20:53:25

拆彈部隊為什麼扯蛋?

凱薩琳•畢格羅在奧斯卡獲獎感言中特意「向遠征軍人致敬」,不少觀眾也認為《拆彈部隊》是褒揚美軍英雄主義的「主旋律影片」。但它分明是一部反戰影片,這是怎麼回事?既反戰又歌頌軍人的英勇,這等於說天皇八嘎牙路,大日本皇軍喲西喲西,不是瞎扯蛋嗎?

與犧牲精神、「美國夢」並駕齊驅,甚至更為深厚和強勁的好萊塢「主旋律」,就是反戰、反權威和反政府。1929年,反戰影片《翼》奪取第一界奧斯卡最佳影片獎;1931年,根據同名小說改編的《西線無戰事》奪得第3屆奧斯卡最佳影片、最佳導演獎,反戰片的藝術水準被推向一個新的高度。

歷數獲得奧斯卡最佳影片的戰爭片,無非反戰和反強權(政府)題材,如《獵鹿人》、《野戰排》、《勇敢的心》等經典之作。反思戰爭的危害,探討人性以及目的與手段之間錯綜複雜的關係,表達對權力的深刻懷疑,已然成為歐美電影的主流,這既是歐美學院派和評論界被左翼力量把持的現實,也是歡迎、容忍對權力的批評和冒犯,彰顯「糾偏」、政治正確、藝術品味的客觀需要。

反戰不是問題,《現代啟示錄》、《全金屬外殼》就反得漂亮,成了經典中的經典。但是,一味地為反而反,往往會過猶不及。

《拆彈部隊》的片頭字幕打出了《紐約時報》記者克里斯•赫奇斯的名言:「戰爭本身就是毒品。」將反戰主旨和盤托出,同時,竭力避免深入討論戰爭是否正義:一邊是炸彈,一邊是拆卸;一半是創傷,一半是拯救。與其說這是影片主題上的曖昧,不如說是導演在刻意左右逢源。

在死亡的陰影下,拆彈專家雖有面對人體炸彈的無奈,但更多地是體驗到了一種如履薄冰、在刀尖上舞蹈的快感,沉溺其中,難以自拔,以致無法適應和享受安寧、平靜的生活,惟有抱著拯救更多生命的信念重返戰場,在恐懼和彈片橫飛的環境中體現自己存在的價值。

拍得難看是《拆彈部隊》票房慘敗的主要原因,「既要當婊子,又要立牌坊」,成了如假包換的扯蛋部隊:肯定軍人的犧牲和奉獻精神,又恨不得在字幕上打出:我渾身上下都反戰,我他媽的全家政治正確!歐美電影界左翼當道,反戰成為主流中的主流,連獨立電影要拍出伊拉克戰爭的功與罪,看看伊拉克老百姓過得更好還是更糟,都已是一種奢望。

扯蛋部隊沒有能力探討伊拉克戰爭的實質、深入自由戰士的靈魂,也無力觸及恐怖份子的日常。戰爭給伊拉克民眾帶來的痛苦多於歡樂,還是讓他們看到了自由民主的曙光?他們怎樣看待民選政府和之前的獨裁統治?新聞自由、民主政治給他們的生活帶來了什麼變化?沒有。毛都沒一根。

影片不敢或不願揭示真正的政治正確,殲滅人類歷史上唯一一個對自己的人民大規模使用毒氣彈的殺傷性武器:薩達姆,而是極力渲染戰爭的負面效應,獲取評論界廉價的叫好。美軍成了喜歡尋求戰爭刺激的怪胎,戰爭帶來的只是恐怖和變態。

911事件後,好萊塢破天荒地拍攝了一部宣揚美軍英雄主義的越戰片《我們是戰士》。片子沒有深度,和反美電影一樣幼稚。時過境遷,反美主義又開始大行其道。最安全、且註定會被煞筆左翼把持的電影界惡捧的電影,就是類似扯蛋部隊這樣的3流反戰片。

戰爭除了血、眼淚和恐懼,絕非只剩毒品那麼簡單:在暗無天日的暴政下忍辱偷生,還是寧可「經歷文明之痛苦」(《十月圍城》)?在此問題上最有發言權的伊拉克民眾,甘冒恐怖襲擊的危險踴躍投票,實際上已經做出了最好的回答。(原載「理財1周.上海雜誌」,有刪節)

評論