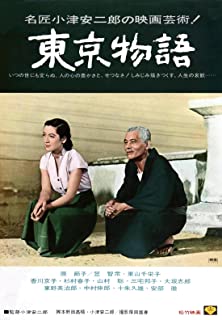

電影訊息

電影評論更多影評

2010-02-26 21:17:57

再見大家庭

中國人到了21世紀才開始熟知小津安二郎攝於1953年的《東京物語》,可以說時機恰到好處。

時值日本戰後經濟復興期,緊隨其後的起飛期一直延續到70年代中後期,20年里日本創造了太多的奇蹟。看看二戰後日本的經濟增長速度就知道:1953—1979年日本工業平均年增長率為 10.9%,同期聯龐德國為5.7%,法國為4.2%,美國為4%,英國為2.5%。日本國民生產總值占資本主義世界的比重,1950年只有 1.5%,1980年猛增為13.3%,在資本主義世界的地位從第7位躍升到第2位,僅次於美國。

而21世紀的第一個十年即將結束時老二的位置輪到了中國,雖然在很多方面中國依舊及不上日本。然而就家庭這一環來說,真的是到了該看看《東京物語》的時候了。

高度的經濟增長帶來城鄉的二元分離,城市的高收入是原動力,城市的高消費也打造著一個又一個中產階級的美夢。拋下了在鄉下三世同堂甚或四世同堂的慢節奏生活,年輕人如脫韁的野馬奔赴城市。老人們被留在緩慢、封閉的鄉下,只在逢年過節時備一桌好菜守候著兒女歸來,又在兒女返城之後孤伶伶的吃上幾天的剩菜——這樣的場景,出現在《東京物語》里,出現在50年代起的日本,也出現在現在的中國。

以往提到日本經典電影,總是黑澤明加上三船敏郎的硬漢電影形象首先浮現腦海(就算我誠然電影知之甚少)。而小津在中國不知不覺間的流行,或許是因為它勾起了太多人的鄉愁,一如他代表性的低機位靜止鏡頭,其本身就帶著封閉、緩慢、含蓄、不具侵略性的特點,讓人想起小時候在鄉下度過的年月。

我想《東京物語》採取的是老人洞達的視角,經歷過數十年的人生,對於兒女的種種行為和心理早已理解,在我們對對於長子幸一的冷漠和長女金子的貪婪義憤填膺之時,電影慢悠悠的節奏卻不為所動,老人們也不以為忤逆,只因他們知道人生之無奈和複雜,也知道黑白善惡界限模糊,況且生命中根本不只冷漠和貪婪,或許還有其他更美好的』又或者更醜惡的東西。都是人性常態——電影因此充滿智慧卻不急說教,只要繼續看下去自然就慢慢變得平靜,進而接受現實。正如老人悠悠然不加評價的客觀訴說的某個故事一樣含蓄,悠長。

就是在這樣的基調中我們看見了長子和長女真誠的接待著老人,卻又推皮球一樣的互相推諉;共同出錢請父母去熱海泡溫泉,熱海卻是一個只適合年輕人的吵吵鬧鬧的地方;長女在母親屍骨未寒之時便急著索取遺物,卻又毫不掩飾的在母親死後痛哭失聲;二兒子的未亡人紀子反倒像是真正盡心的好女兒,可她也承認會偶爾忘記曾經的丈夫;最小的女兒京子還在父母身邊唸書,對於她的不解,電影借紀子的口道出真相:

京子:哥哥姐姐們應該再多待幾天的

紀子:大家都很忙啊。

京子:可這樣太自私了。只顧著自己,馬上就回去了。

紀子:這是沒辦法的事啊,因為他們有工作。

京子:可嫂子你不是也有工作嗎?他們太自私了。

紀子:可是,京子啊……

京子:媽媽一死就要拿東西做紀念,我一想起媽媽的心情就覺得傷心。外人反倒更有感情呢,骨肉之間不應該這樣。

紀子:可是,京子啊,我在你那麼大的時候也這麼想。不過,孩子長大後,就開始漸漸遠離父母了。大姐已經離開父母有了自己的生活。她絕不是存心不良。大家都是以自己的生活為重的。

京子:是這樣嗎?我可不想自己以後變成這樣,這太冷酷了啊。

紀子:的確。不過,或許所有人都會變成這樣的,漸漸地就變了。

京子:那嫂子你也會變嗎?

紀子:是啊。雖然不想這樣,但還是會變成這樣的。

京子:這個世界真讓人討厭。

紀子:是啊,充滿了討厭的事情。

另一方面我又看見老人的生活——母親總是一團和藹可親的微笑,跟在父親身後,是傳統的日本母親形象。父親年事已高,從和舊友聚會喝的醉醺醺的一幕裡看得出當年風采。印象里最深的是這樣三個畫面:父親從女兒家的房子裡看向遠處的大堤,那裡母親正和年幼的孫子嬉戲,小孩子活潑的跑來跑去,而一旁母親則是相對靜止的。之後在熱海,父親和母親並肩坐在大堤上,起身的時候母親一個踉蹌,父親轉身關心的問怎麼了,母親搖搖頭說是沒睡好吧,然後依舊整整姿勢恭敬的跟在父親後面。這和父親幫母親拿丟掉的傘一樣讓我怦然心動,感受到年邁夫婦之間的自然的關愛。最後是在母親過世後,父親一個人去看日出,畫面只給出父親的背影,可以想見之後他將面對孤身一人的命運。

近三個小時的電影雖長,卻充滿含蓄的韻味,不見一絲拖沓,卻也只有靜下心來才看的完。看完會想起自己的家。外公外婆正是如片中老夫婦一樣的練達,子女五個分散在各地,雖然說不是太遠,卻也難以時時相聚。小時候常喜歡在外公那裡過假期,當時外公才五十幾歲,養花、種菜、打太極拳、收集報紙、騎車帶我去鎮上衛生所上班、背著我到處跑,現在卻七十多高齡,經過了一場大病虛弱很多,再也經不起一個調皮小孩在他背上動來動去了。此次過年回家也就住了兩晚,父親那一輩的人多在打牌,而我卻寧願和忙於家務的外婆坐在一起聊聊天曬曬太陽看看書,或者握著外公粗糙的手,就那麼靜靜的,靜靜的坐一會兒。

難以想像我們這一輩——所謂80後——的父母老去之後會怎樣。大家庭已然迎來解體的命運,獨生子女家庭又該走向何處?還能再繼續解體下去嗎?

《東京物語》里母親贈給紀子一塊懷錶,或許它會告訴我們,不管形式怎樣,至少親情依舊是會被一代代傳遞下去的吧。

評論