電影訊息

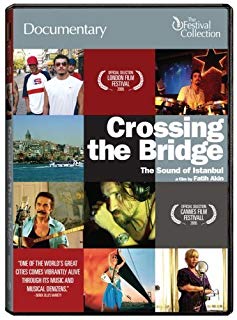

戀戀伊斯坦堡--Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul

編劇: 法提阿金

演員: Alexander Hacke Ahmed Ulug Cem Yegul Mehmed Ulug

跨越桥梁/仙乐飘飘欧亚桥/跨越桥梁:伊思坦布尔音乐

導演: 法提阿金編劇: 法提阿金

演員: Alexander Hacke Ahmed Ulug Cem Yegul Mehmed Ulug

電影評論更多影評

2010-02-27 11:24:32

伊斯坦堡 音樂與音樂之外

週五一下班就坐上公車往福州路趕,去參加德國駐上海總領事館文化教育處辦的德國導演費斯·阿金的電影回顧展。這趟放的是音樂紀錄片《仙樂飄飄歐亞橋/Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul》,藉著一個德國貝司手的視角去探訪伊斯坦堡這個橫跨歐亞兩洲的城市中形形色色的音樂文化和音樂人。

首先講到土耳其的民族音樂,就不可避免地遭遇到身份認同這個長盛不衰的話題。無論在什麼層面上,土耳其都嘗試著甩掉身上的亞洲標籤,努力把自己歸入歐洲中去。政治上,土耳其一直在努力加入歐盟;體育上,土耳其的各類體育協會向來掛靠在歐洲的花名冊之內;而音樂上,接受採訪的年輕人坦承自己在19歲之前腦袋裡就只有西方音樂。正如他們所說的那樣,努力把自己歸入歐洲的這一行為,本就意味著身處歐洲之外的這個事實。一個人也好,一個民族也罷,不論抱著多麼大的胸襟和多麼開放的姿態來歡迎整個世界,雙腳終究還得站在一片實實在在的土地上。在環視四週之前,首先需要的是一個原點。歸屬感和安全感,在年紀漸長並接觸了民族音樂之後,這個年輕的土耳其音樂人說他找到了這兩樣東西。

然後是Rap,它儼然濃縮著兩代土耳其人之間的碰撞。兒子念叨起Rap就像喝白開水一樣簡單,而老子的偶像是60年代的「吉他之神」吉米·亨德里克斯,顯然在他自己年輕的時候也不是一個保守的主,但就是怎麼也無法理解這些不靠唱的玩意兒居然也能叫做歌……最終老子表態說漸漸理解了Rap,並且還相當高姿態地承認土耳其需要這種音樂形式。為什麼需要,怎麼個需要法,他沒說。我揣測著,他自己恐怕也說不上個所以然來。無法欣賞,但是足以包容,足夠了。

在老舊的土耳其浴室裡,取代《虎口脫險》裡那段著名小調的是全片中最悲愴的歌聲。在這裡,一襲紅衣的庫爾德女歌手唱出了屬於她整個民族的傷痛。自1980年之後的十年里,庫爾德語和庫爾德音樂被土耳其官方一併禁止使用。到了1990年,庫爾德語才被解禁。然後直到2006年這部電影開拍前的幾個月,庫爾德音樂才重又出現在公共電台之中。一個庫爾德男子說他在路邊看到「望見森林和水就是望見家鄉」的標牌時,回頭看到的卻是自己正在燃燒中的家園。那個庫爾德女歌手說她的願望很簡單:希望人們接受差異,尊重彼此。如果一個再簡單不過的道理,人類學了幾千年之後依然是一知半解、似懂非懂,那麼我們口口聲聲所說的文明和進步又有多少可信度呢?

當明顯中年發福的昔日女歌星唱起她那首80年代的經典歌曲時,鏡頭前鋪開了一張又一張的黑白照片。那個年代的伊斯坦堡已經一去不復返,而關於那個伊斯坦堡的歌曲卻又被一再重唱。那一刻,我突然想起了卡爾維諾在《看不見的城市》中關於城市與記憶的這段話:「同一地點同一名字下的不同城市,有時會在無人察覺之中悄然而生,或者默默死去,雖是相繼出現,卻彼此互不相識,不可能相互交流溝通。有時,居民的姓名、音調甚至容貌都不曾變化,但是棲身於這些名字之下和這些地點之上的神靈卻已經悄然離去,另一些外來的神靈取代了他們的地位。詢問新神靈比起老的神靈究竟更好還是更壞,是毫無意義的,因為他們之間毫無關係,就像那些彩色明信片並不代表莫利里亞,而是代表一座偶然湊巧也叫做莫利里亞的昔日的舊城。」自歌聲漸起後,伊斯坦堡和莫利里亞就在我腦海中慢慢重疊起來。

我個人最中意的就是那個坐在博斯普魯斯海峽堤岸旁邊的街頭歌手,在兩把吉他的伴奏下唱起一支充滿漂泊感的歌曲。用沙啞而渾厚的嗓音,感嘆人與人之間的誤解與偏見。他對著鏡頭憤然批評現代的唱片工業只注重外表、著眼於利益,不再理會人與人之間的溝通和依靠。而街頭音樂不同,因為街頭是一個平等的殿堂。在街頭,內場和外場間的分界線消弭不見;在街頭,吸毒者就坐在歌手的身邊,而手提筆記本電腦的路人也會被音樂吸引而停下腳步。於是身份截然不同的人在這裡偶遇並交流,甚至在音樂停止、歌手退到一旁之後也渾然不覺。再看著他在夕陽下弓著背坐在街頭旁若無物地敲打他那不知名的樂器時,我看到的幾乎是一種虔誠。我相信,先有信仰的需要,然後才產生了宗教,而非相反。對於這些街頭歌手來說,音樂才是他們尋找和表達自己信仰的方式。

全片的最後一個鏡頭,是這個依舊揣著滿懷神秘感又早已愛上伊斯坦堡音樂的德國貝司手,一屁股坐在街邊打包的行李上面,望著熙熙攘攘的人群,等待著下一次的上路或是回歸。 舉報

評論