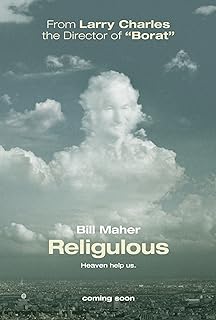

電影訊息

電影評論更多影評

2010-03-01 09:04:44

「你若有聰明,只管說吧」

Bill Maher老師的職業和小瀋陽差不多,是個靠電視脫口秀和走穴講笑話搵錢的。在電視上指點江山、臧否人物之餘,他還搞搞公益活動,指導「善待動物協會」拍一些裸女的照片以號召保護動物。

Maher老師這個人很幽默,也很敬業,一個人一生反一次基督不難,難的是數十年如一日地反基督,還能搞出一部電影來罵基督,這是我們很多無神論者有所不及的。他的Religulous在票房上也相當成功,據說是米國史上第七位最賣座的紀錄片,08年最賣座的紀錄片。根據蓋洛普的跟蹤統計,美國大概每十個人裡頭有9個人自稱相信神,有7個人屬於某種宗教組織,有6個人每天祈禱,有4個人每週去教堂,這個數字一百多年來都沒有改變。在這樣一個國家反基督,更是需要相當滴勇氣啊。

馬老師可能是搞笑帝,勇氣帝,但未必是神學帝;電影的票房到位,並不能說明反基督也反到了位。北京的全國勞模,售票員李素麗阿姨,售起票來,真的是讓人像心窩子曬著日光機一樣,但她前陣子參加鑒黃的「媽媽評審團」,是不是也能評成網評員裡的飛行員,就很難說。反低俗的任務是領導佈置的,但低俗二字就像個啞謎,低俗的資訊磚家你別猜,你猜來猜去也猜不明白,一會兒說是加菲貓,一會兒說是谷歌,你叫李素麗阿姨怎麼評。崗位變了,哪怕你對黨忠誠、為人民服務的指導思想沒有變,也是不行的。

宗教這個話題太大,我首先還是要從低俗的方面理解。假設有一天,人民幣上印的不再是耄的頭像而是一句箴言:「我們信春哥」(In Brother Chun We Trust),春哥歌迷會的玉米們宣佈曾哥的歌迷為邪惡的異教徒,學校的升旗儀式不再唱國歌而是大喊「信春哥,得永生」,新主席登基不再是對人大代表承諾而是左手按在李宇春的第一張專輯上宣誓,你會有什麼感覺?當「中國民主了,會不會選李宇春當總統」這樣的問題依然被很多人煞有介事地討論的時候,你會覺得,以上我所設想的情境似乎也不是離我們那麼遠。

在馬老師眼中,信基督還真就和信春哥差不多。我們來看看他採訪的都一些什麼貨吧:一個過去信撒旦現在改信撒旦他前老闆的壯男,一個相信上帝和降雨的龍王沒有什麼區別的店主,一個猥瑣的黑人,宣稱自己就是基督。面對他們的一些雷語,美國《娛樂週刊》確實很有娛樂精神地評論道:"The movie is funny as...well, hell."

但是,想一想波普爾所說的吧。經驗如果用來證明理論,是永不能窮盡各種可能性的,而無神論也是建立在經驗歸納法上的。無神論者說世界上沒神,是把自己放在一個很被動的位置上,因為他們既不可能考察過世界所有角落,也不一定擁有認識神、找到神的能力,只要有一個神就可以推翻他們的說法了。我若說我哪怕在夢裡見過神,你也不能拿著「可我們都沒見過神」來說我錯,子非我,安知我不知神之安在?幸好,馬老師似乎也沒說一定沒有神,他只是在「懷疑」。

對比《時代精神》(Zeitgeist),《宗教的荒謬》講的好像不是宗教的荒謬,而是人的愚蠢。宗教學家伊安•巴伯教授抱怨有些科學作家如卡爾•薩根的書中熱衷於攻擊宗教,但攻擊的只是「以通俗的、迷信的形式出現的宗教」,「對有見識的、學院派的神學家們的著作卻絲毫未予考慮,而這些人才應該是他所敬仰的科學家在智識上的對手」。當然,《時代精神》也沒真正說出多少宗教的荒謬之處,它告訴我們,耶穌基督和埃及神荷魯斯是多麼多麼相似,基督傳說多麼多麼符合天文學與占星術原理,卻並沒說基督信仰本身錯在哪裡。

實際上,即使在今天這個比爾蓋茨比耶穌更有名的時代,科學也沒能真正佔領上帝的地盤,反而隱藏著至少是與上帝握手言和的可能。上帝早就讓科學家們「wow」過了;他們發現,物理常數哪怕有一點很小的變化,都會導致宇宙無法為生物居住。霍金寫道:「如果大爆炸之後一秒鐘那一刻的膨脹率小上一千億分之一,那麼宇宙在達到其目的的大小之前就會重新坍縮。」除了膨脹率之外,另兩個證明宇宙中似乎存在「微調」的例子是元素的形成及粒子的比例。如果核力稍強一點或稍弱一點,穩定的恆星、水或者碳元素便不可能形成。如果早期宇宙中的一百萬對質子和反質子配對湮滅後沒能留下一個質子,或者留下更多質子,我們的世界也不會出現。霍金老師評論道:「我們的宇宙要從大爆炸這樣的事件中浮現出來,其可能性非常之小,我認為(大爆炸)有著明顯的宗教意蘊。」(當然,也可以用弱人擇原理來解釋,以後有機會再討論)至於量子理論,我們可以說,自然規律僅僅指定了一個潛在性的範圍,但是上帝決定了哪種潛在性實際得到實現——所謂的「隱變量」就是上帝。「上帝不擲骰子」,這名言眾所周知,可霍金的回應更有意味:「上帝不只是擲骰子,還把骰子擲到我們看不到的地方。」

無神論者還有一些相當好的牌,比如查爾斯•達爾文老師。有人一碰到信徒便祭出達叔當最強召喚獸,孰料進化論也可以是上帝插手過的——化石記錄顯示,物種在幾百萬年的時間裡變化相當微小,而在短時期內突然出現了所有已知的進化類群(門),與此前的物種很不相像。有神論者認為,上帝就是在這時候向物種們發出指令的。另有人提出,隨機突變不可能產生複雜有機體中存在的許多器官協同起作用的現象,生化系統的「不可化約的複雜性」表明它們不可能是漸進演化的產物。簡言之,假設你是只可愛的、毛茸茸的大老鼠,並且敢為天下先,在胳肢窩部位「進化」出一個小翼膜,卻沒有相應地長出羽毛、龍骨突、用於導航的大腦,則你的翼膜在進化為翅膀之前,首先會成為你上躥下跳和偷東西時的累贅,讓你早於同伴被自然淘汰。再比如,一種新系統,比如老鼠夾,只要有一個彈簧沒有發明出來,這整個夾子便是廢品——正像眼球的進化若沒有相應的複雜神經系統來支撐也是不可成立的。而科學家們指出,指望憑偶然性就產生一組特定的相互作用的蛋白質,不啻於指望人們靠攪動垃圾場裡的一堆廢金屬就造出一家完整的飛機。生物學家理察•道金斯曾經設計出一套電腦程式:在螢幕上顯示一些昆蟲狀的模擬生物,用隨機參數來使它們變化,然後用電腦程式預先設定的標準來作選擇。他想證明進化是可以在沒有目的或沒有智能設計的情況下發生,卻恰好證明了相反的事實:偶然性和選擇是可以與一位有目的的作用者的智能設計相容的——在此,這位作用者就是電腦程式員。

歷史總是這樣書寫的:科學不斷擴張它的領域,上帝則不斷割讓它的轄地。但是遊戲只能這樣玩:科學只佔領人們暫時確定的領域,無限的未知領域裡充滿了人們無法解讀的道標,上面都寫著倆字,「上帝」。可是這位上帝是如愛因斯坦所說的,「斯賓諾莎的上帝」:「我相信斯賓諾莎的上帝,即那位在萬物有序的和諧中顯示自己的上帝。」

這只是一位自然神論的上帝,或者,「填補空隙的上帝」(God-of-the-gaps):每當我們的知識中出現空隙,我們就對自己說上帝在那裡。過去的神學論證只關心人與上帝的關係,而當代基督神學則越來越重視上帝—人—自然三者間的關係。這位上帝和《聖經》裡的耶和華好像是有區別的,基督徒怎能接受那位「全知全能」的天主,只是在科學的盲區里敲敲打打呢?——那是因為他們像許多樂觀的物理學家一樣相信,所有這些看起來為任意的常數,都可以從一個尚不為科學所知的、無所不包的方程中推導出來。而這個方程正是上帝寫在天堂的黑板上的。

構成信仰基礎的清晰推理並不存在,但是,「有神論並不必然地和科學衝突,它只是和一種唯物主義形上學有衝突。」

即使科學真的不能扳倒上帝,我們還是得承認,Bill Maher等同志津津樂道的死後滿狀態原地復活和virgin birth對許多人來說確實是扯淡,而全善全能的上帝何以不能消滅惡(「神正論」)這問題也夠上帝喝一壺的。就復活問題來說,《聖經》裡的見證者並非全是目擊證人,更何況還都是耶穌老師的「利害關係人」,這證詞真偽如何,還真是有待掂量。就「神正論」問題來說,如果都像電影裡那位扮演耶穌的小伙子一樣回答:上帝有個人類理解不了的plan,那就和某國的「多難興邦」那種邏輯差不多,相當於你看見納粹殺人殺紅了眼,卻評論道:「德國ZF正在下一盤很大的棋」。

在神蹟的問題上,我更相信國人和這電影有天然的共鳴,身為中國人,已經在這神奇的國土上見識過太多比上帝還有「大能」的奇人銱事。某大濕作「帶功報告」,只一聲嬌叱,便讓聾啞人當場說話,近視當場摘掉眼鏡,殘疾人當場從輪椅上站起來。報告結束,滿場扔掉幾麻袋的眼鏡、香菸、枴杖,耶穌老師看了只有內牛滿面的份。耶穌行神蹟的時代,別說Handycam了,連錄音筆都沒有,幾個人往羊皮紙上一寫就算是見證了。而今天的大濕們通過中科院和人民日報記者的鑑定像玩一樣,能治百病的「資訊水」還是好多科研機構和大醫院化驗過的。如今,這些大濕們哪去了?都已經像屁一樣地消散了。要說耶穌也是個差不多的大忽悠,不是完全有可能嗎?

只可惜,拿撒勒那個滄桑而頹廢的男人終究不是氣功大師,神要救的是你的心靈,神蹟又有什麼重要,身體的醫治又有什麼要緊呢?基督看重的是愛,和榮耀神的心,祂衣衫襤褸地在痲瘋病人中行走不是要cos犀利哥,只為了讓你發出「好酷」「好潮」的聲音。路德和加爾文早就寫:奇蹟的時代已結束了,不該再期待奇蹟發生。

首先,我們仍得承認,從《死海古卷》來看,我們今天所讀的這本《舊約》,與拿撒勒的那個男人在兩千年前所讀的那本,是如此的接近。在兩千年中,聖經基本上被忠實準確地保存下來,這是其它許多著作無法相比的。

其次,即使你人品不太好,素質比較低,就是看信教的不爽,非得噁心他們而後快,你否認不了,小的如突然感到神進入你的世界的奇妙感受,大到保羅登上第三層天或穆聖夜行登霄的奇蹟,要為其證偽,可能遠比想像的艱難得多。神啟是他人內心所見,你無有窺心奇術,怎可力斥其非。耶穌其人其事已是千載遺事,何以絕知其偽。大多數無神論判斷是一種對其自身不持批判態度的理性;這種理性主義力求解決有關政治、美學、道德和宗教的全部問題,卻僅僅使用自然科學的方法。殘破的無神論原教旨大旗無法支撐其偏見百出的證偽之維!

其三,在某種意義上,上帝確實是不可能說明白的。

在傳統西方神學中,人們假設能夠在自己的思想中認識上帝。一撥又一撥的對上帝的「本體論」證明(安瑟倫、笛卡爾、萊布尼茨)有意避免對自我和世界的經驗,假定觀念的秩序和真實的秩序完全等同。而在今天,G. Ebeling承認:「上帝」這個詞對於今天的人不僅失去了其不言而喻性,甚至失去了其言喻性。雖然美國人中有很多基督信徒,但據甘陽說,成年信途中一大半人說不出「四福音書」是什麼,多數美國人雖然說「十誡」對今天仍有效,卻不知道:「十誡」究竟是哪「十誡」。

H•奧特承認:「我們不知道在耶穌受難節和耶穌復活節之晨真正『發生的事情』。作為信仰者,我們不知道它。」但是他說:

與非信仰者在一起,我們雖然可以說:「羅馬人把來自拿撒勒的那個男人耶穌釘到十字架上,這會是發生的事情。他的弟子從來誤以為看見他活著,這曾是發生的事情。」但這個答覆對於作為信仰者的我們絕對不夠。它正好沒有表達出信仰在談到十字架和基督的復活時所指的。那麼信仰(以及作為信仰之思的神學)應該做什麼,以便現在說出它真正所指的東西呢?它必須返回到歷史上發生的事情之後並對此與非信仰達成一致,以便在那種東西的後面發掘出本來的歷史,即本來發生的事情並且現在對信仰真正至關重要的東西。這類試圖合理地重建救恩事件(贖價論、祭罪論等等)的「過程機械主義」的失敗使人認識到,將信仰陳述固定在某一層次—它雖然表面是「超自然的」,但原則上卻始終脫離不了實證主義的真實概念範疇—這是不可能的。信仰陳述不是這類可以清晰言說的陳述—「它是如此這般」以及「它曾是如此這般」,如像人們描述事物和事實那樣;信仰陳述象徵地指向不可說的、在最深層觸及人的真實。這一點為基督受難和復活的信仰神秘所證實,也為其他一切信仰內容的信仰神秘所證實。在這種意義上,人們恐怕也必須把上帝的概念或上帝的名字本身理解為象徵,因為如果說「存在一個被稱為『上帝』的在者,這是發生的事情」,這大概不甚恰當。通過這種陳述形式,通過這種陳述一理解,「上帝」大概會被造就為一個塵世之內的存在物,而作為上帝的他恰恰不是這種存在物。

換言之,能夠證實的上帝還可能是上帝嗎?通過這種推理過程,上帝不是被貶低為可以通過人的一點機靈勁兒推測出來的東西了嗎?這樣的客體化的上帝還是上帝嗎?康德使用理論理性通過對本體論、宇宙論和目的論對上帝的證實的方法論所作的批評,不是把上帝存在的證實從我們手裡奪走了嗎?

路德思考的問題是「上帝何以是善的?」今天的人們則退後一步,先思考「到底有上帝嗎?」可是,給上帝下定義是不可能的,因為定義上帝需要一個更高的類概念,但在上帝之上不存在任何更高的類概念。於是有人(史蒂芬•傑伊•古爾德)因應康德「為信仰留地盤」的號召提出「教區不重疊」的說法:科學的教區涵蓋經驗的領域:宇宙是由什麼構成的(事實),它為什麼以這種方式運行(理論)。而宗教的教區則涉及終極意義和道德價值的問題。每一領域都有自己獨特的問題、規則、標準和判斷。如果說對其他領域同樣關注人的學者來說,問題主要涉及數據、事實、現象、操作、程序、能量、規範的話,那麼,對於神學家來說,問題涉及的是終極的解釋、目的、價值、理想、規範、決定、態度。無神論者阿諾德•湯因比寫道:「我相信,科學和技術不能作為宗教的代用品,科學技術不能滿足各種宗教努力提供的精神需要,雖然科學技術可能損害所謂『高級宗教』的某些傳統教條。在歷史上,宗教是先產生的,而科學又從宗教中成長。科學從來沒有取代宗教,而且我希望永遠也不取代。」

然而,這樣的解答在今天肯定會遭受許多鄙視。我曾在大學自習室碰到那些基督小組的年輕「使徒」們,他們可不管你是在溫習還是在泡mm什麼的,他們的工作就是用一個鐘頭的講演或者一張印滿了蠅頭小字的傳單來告訴你,上帝不僅是阿爾法,是歐米茄,你要是信了祂你還能戴上歐米茄,他們可不敢說上帝是「不可說的」,那樣就沒人來給社團貢獻經費了。

想想電影《這個男人來自地球》裡耶穌的化身John吧,除了永生之外,他就是個凡人,他告訴他的朋友們,其實佛教思想才是基督的源泉。而一心想捍衛基督教尊嚴的那位女士,除了背誦聖經文本章句之外無法進行任何有效的申辯,這和我們在許多場合見到的那些幪上雙眼不問經外事,並覺得自己比劉亦菲還聖潔清純的教徒何其相似。在關於信仰的豆瓣小組裡,有那樣一些可愛的教友們,不僅不能為自己的信仰辯護,反而成了給大家帶來智商的優越感的吉祥物,他們聲稱,他人如果不成為基督徒,便無法理解他們自己的存在意義——我們去超市購買豬肉的時候,沒有聽說售貨員要求我們變為豬來感受豬肉真正的價值吧?

對這些童鞋們來說,不管他們是分享真理來的,還是拉人入伙來的,他們要宣講的信仰也許是超理性的,但是聽眾的思維卻是理性的,如果對任何詰問都像豆瓣小組裡的人那樣復讀一段聖經,絕不會為世界培養什麼基督徒,而只能造出些開心果。我,作為一位對豬肉很感興趣卻並不想變身為豬的顧客,依然希望能夠以非教徒的身份——哪怕是相當膚淺地——理解宗教的價值。大牛人阿奎那也相信,神學是一種科學,以文字記載的經籍和教會傳統便是研究這門學問的基本數據;若要了解有關上帝的知識,信仰和理性的交叉點是必須的。奧古斯丁也相信,「愛知識」的內心思辨之路可以抵達信仰。雖然許多神學家已經不再認可這套說法,但即使當代的宗教研究者(H•奧特)也承認,甚至強調這一點:「誠然,基督教的宣道者必須簡明地言說,然而,只有當這種簡明為純粹思的冷峻的嚴謹和誠實所支撐,它才真正簡明、具體。」

一個理性的人,未必會信上帝,信春哥,但他心中的「宗教情感」卻總不可消弭的。正如「不徹底的唯物主義者」費爾巴哈所說:「說宗教是人一生下來就自然而然地具有的,這話是錯誤的;如果我們把一般宗教認為就是有神論的那些觀念、即真正信仰上帝的那些觀念的話。可是如果我們把宗教認為只不過是依賴感,只不過是人的感覺或意識:覺得人若沒有一個異於人的東西可依賴,就不會存在,並且不可能存在,覺得他的存在不是由於他自己,那麼,這句話倒完全是真的。這一個意義之下的宗教,對於人的關係,很像光對於眼、空氣對於肺、食品對於胃那樣密切。宗教乃是對於我之所以為我的思量和承認。」康德在實踐領域重新劃出信仰的地盤,也是由於道德在本質上是理性的,像自然的實在世界那樣,道德世界也有理性秩序的實在性。

只是,由理性人來看,宗教的問答方式是個顛倒的過程,因為答案總是出現在問題之前——上帝是一切的第一原因。而一部「君臨在血泊中」的基督教歷史也似乎在告訴我們,擁有扭曲的信仰似乎比沒信仰更為可怕。當代最有聲望的無神論者之一理察•道金斯寫道:「我認為人們有理由說信仰是這個世界上的大惡之一,可以和天花病毒相比,但是卻比它更難剷除。信仰作為並非基於證據的信念,是宗教之首惡。……宗教在歷史上總是企圖回答那些本來屬於科學的問題。」

誠然,宗教領袖常常把他們的教條主義立場推廣到他們所擅長的領域之外,但我們更不應忘記,「科學」的達爾文主義也被濫用來為戰爭、殖民主義、無情的經濟剝削和優生學作辯護,引我們走向赫胥黎那個「美麗新世界」。我們更不可把人類想得太客氣了,即使沒有信仰來回答這些「本來屬於科學」的問題,而科學當時又回答不了,就一定會有一些更可怕的愚蠢們來回答了。

曾看過一份資料,說是在文革時期,和當時中國所有的民間宗教一樣,彝族民間宗教被認為是封建迷信,彝族群眾不能隨便參與宗教活動。搞笑的是,現在甘洛縣彝族群眾用漢語稱自己的民間宗教時,就叫「迷信」,比如一個人說「我相信彝族的迷信」時,他(或她)指的是相信彝族的民間宗教信仰。宗教何以有這般好,哪怕被說成迷信也要信?人類還真的就是有這麼賤,就像馬老師一樣,他不信上帝,但他總得有什麼要信,比如他的「懷疑論」,他信起這個來那份痴迷和虔誠的程度,比起教徒來亦不遑多讓。這說明,不管人們囿於各種外部的強制力量還是基於內心的信念無法信仰宗教,心中的宗教情感是不可消滅的。當然,信奉「懷疑」其實是很不錯的,對於其他一些「教主」和「信徒」,我們就只能說:哥信的不是信仰,是杯具啊!

中國的先賢們,早已認識到人民需要宗教而西方宗教似乎並不符合我國國情的現實。五四的時候,陳獨秀提出「以科學代宗教」,蔡元培提出「以美育代宗教」,梁漱溟提出「以禮樂代宗教」,最後好像都沒成功,還是讓我們今天的共產信仰替代了宗教。勒龐在他《大眾心理研究》一書中寫道:「一切政治、神學或社會信條,要想在群眾中紮根,都必須採取宗教的形式。即便有可能使群眾接受無神論,這種信念也會表現出宗教情感中所有的偏執狂,它很快表現為一種崇拜。」讀到這裡,我們都要笑而不語,或者哭而不語;因為我們會回想起,我們曾以「畝產十萬斤」的稻田讓十三億人吃飽的神蹟,讓耶穌以五餅二魚讓五千人吃飽的神蹟徹底黯然失色。解放前我們唱:「從來就沒有什麼救世主!」解放後我們馬上改口:「某某某是人民的大救星!」

趙汀陽宣佈「今天世界上的泛政治意識以及各種所謂『政治正確』的意識形態都是宗教的後遺症」,並歸納出基督教對精神政治作出的四個發明:心靈管理制度(把人們的思維、觀念、行為以及生活方式和生活態度都上綱上線變成政治問題)、宣傳(超現實的美好許諾;簡單而完整的世界觀和歷史敘事;具有道德優勢的形象設計;話語的無限重複)、群眾(心靈高度相似,卻未必團結如一人)、絕對敵人(既包括內部敵人,也包括外部敵人)。

儘管嚴格意義上的宗教在今天世俗社會已經不再具有統治地位,但社會的各個方面已經在模仿宗教的政治模式上走得太遠了。救世主、絕對犧牲、「最高指示」、大量印刷的經文般的讀物、教禮般的規章、「異端」、受監視的人民……現代「以人為神」的威權主義者們,先是打倒了這些詞彙的主人——宗教,然後又把它們拾起來,併入自己的語彙之中。經過一個世紀的瞎折騰,我們才多少有些明白,誰也沒有資格代替上帝對別人頒布精神或肉體的誡命。

照朋霍費爾看來,大約從十三世紀開始人類就逐漸地走向自律,「在我們這個時代已得到了某種完成,人類已學會了對付所有重要的問題而不求助於作為一個起作用的假設的神。」但是自律的結果呢?「與此同時,那些基督教神學的種種世俗的衍生物,即那些生存主義哲學和精神治療學家,就開始乘虛而入,開始介人人類的日常生活。他們在他們的著述中向自信、 滿足和幸福的人類證明,人類其實是不幸的、絕望的,只有他們可以救你脫離困境。他們的目的,首先是要把人們驅入內心的絕望,然後那就成了人們的絕望。它觸及了哪些人呢?一小批知識分子,一小批腐化墮落的人,一小批自以為在世界上最重要並因而喜歡盯著自己的人。」

誠然,我們不會忘記宗教裁判所和火刑,不會忘記宗教信仰被賦予國家強制力之後的可怕,但這完全不是要求信仰退出公共領域。到目前為止,不論在科學理論中還是在政治實踐中,能夠消除資本主義缺陷卻又不產生其他更壞惡果的一種不同的社會經濟制度都沒有發展起來。不僅是人理性的侷限,更是人心靈的缺陷,好像真的把我們帶到了「歷史的終結」;而以個人智識僭越神之身位的任何努力,泰半墮落為「通往奴役之路」。朋霍費爾詩云:

當你起步追尋自由

你得先學會控制你的感覺和心靈

唯恐你氾濫的情慾和四肢

使你偏離當行的路程

操練你的心靈和肉體唯你是從

好奮力追求你所設定的目標

除非你恆守此律

否則永不得認識自由的秘密

當然,馬老師還沒有如貴國人民一樣傻到去相信威權主義可以代替神,他相信的是——「我不知道。這就是我要傳播的東西。我所散佈的福音,就是我不知道!我就是在推銷懷疑!這就是我的產品。」我不知道他的懷疑是否將他引入了真理,但更有可能的是,他的懷疑並不能將他引向任何東西。

劉小楓曾生動地描繪了具有高度理性又有高度德性的,信靠著歷史理性(換言之,儒家所謂的「天命」)並相信歷史理性可以滌盪一切惡的「詩人」。可是,雖然詩人自願充當了歷史王道中的英雄角色,自居為天命的擔當者,卻不能為自己的不幸和受苦找出理由:儒家學說說明不了,更擔當不了仁人善人總是在受苦的事實。儒家把超驗的道德價值建立在歷史的、政治的(歸根結底,人類之性命的)基礎上,卻沒有顧及人類是否真的具有絕對自足性,於是,「要嘛把詩人逼上了自殺的絕境,要嘛把詩人推到了荒誕的牆角」,而「惡統統被掩蓋在歷史的道德形態之中」。「詩人」、君子以為找到了絕對可靠的「天命」,並由此自以為無所不知,最終卻只能感嘆「天命反側,何罰何佑」,因為人類被罪湮沒的歷史一再背離這非神性的「天命」。屈原所祈告的「天」是聾的,它只是自然的自在自為的力量,「天何言哉?四時行焉,百物生焉」。如果它真能說話,它說出的一定是《五號屠場》裡Tralfamadore星人那句俗語:So it goes.

可見,並非只有西方人秉有與生俱來的欠缺,並非只有西方歷史充滿了罪惡,並非只有西方人向神發問。區別在於,中國人認識到歷史理性的這種欠缺後,卻發明出「無所不能」的「聖王」、「英主」,呼召萬民的臣服。

那麼,認清了人性的欠缺之後,有沒有可能就抱殘守缺,像尼采所說一樣,amor fati,去愛這虛無、偶然、破碎的世界,從沒有根基的土地上發出抗爭呢?加繆鍾情於週而復始地推動巨石的西西弗斯,並斷言「西西弗斯是幸福的」。薩特則說生存的「噁心」正說明人應完全「自由」地自在自為,並稱這是「真正的人道主義」。羅素也說過一番激盪人心的話:「人類的產生,是出自一些漫無目的的來由。人類的起源、發展、盼望、恐懼、愛情、信念,完全是原子盲目衝撞的結果。世上沒有任何事物,不管是熱誠、英雄本色,理性、或感性,能使他超越墳墓而存續。歷代的豐功偉跡,鞠躬盡瘁,雄才大略,以及人類天才登峰造極的成果,遲早要與太陽系同歸於盡!人類輝煌成就的殿宇,至終必然埋沒在宇宙灰燼的荒冢中!……這些說法,就算並非無可置疑,但卻確實到一個地步,任何拒絕這些說法的哲學,是站不住腳的。惟有在這些真理的架構中,在這毫不放鬆的絕望的穩固根基上,人類才能建造他心靈的住處。」

人真能向絕望發起挑戰,甚至以此絕望為根基來建立自己的偉業嗎?劉小楓對這種「荒誕人」猶不以為然,因為:「它賦予世界的荒誕以應然權利,認可世界的事實性的絕對力量,迫使人的精神情懷與之認同,教人們在荒唐的無聊中心安理得,在無恥中不感到羞恥,在冷漠和隨便中不感到難受和痛心……理性用自己的限制把上帝貶到最低限度——無聊,又用同樣的限制把經驗世界的事實性推到形上學的地位。」從這個角度看來,「荒誕人就得到了一個奇妙的結果:理性的侷限不是對它自身的限制,反而是對超驗的東西的限制、對一切神聖和美好的東西的限制……理性把自己的侷限(不理解超理性的東西),偷換為對神聖的東西的限制(與這個世界不相干)。」「明明是這齣於虛無的實存情緒的理智之知不要上帝,卻又抱怨沒有上帝,進而把自己造成的虛無和噁心的後果歸於上帝……有缺陷的理智主動拒斥上帝,並把這種拒斥當作自身確立的首要條件,卻又把上帝不存在當做自己受苦的原因……現代虛無主義思想家的『我思』賊喊捉賊。」

換言之,人類應該正視自己的欠然。首先,正因為這欠然限定了人的自由,人便不可能恣意而行;其次,正是這欠然說明了人有超越的使命和可能,因為它是開放的同義詞,是「開放著的無」:

過去,現在,將來

我們都是

無,

那無之玫瑰

無所屬之玫瑰

開放著。

(策蘭:《無所屬之玫瑰》,1963)

這「開放著的無」就是人。我們的生命來自無,走向無;但這無不是空無,而是充盈。它是「創造性的無」,是「恩寵的容器」,是舍勒所說的,「超越的意向和姿態」。

即使我們不以這種有點裝逼的角度看待信仰,我們也當發現,現實中時刻都有一些問題要遠比老馬的「為什麼要信上帝」更難以回答。假設有好事者詢問中國人:你怎麼會沒有信仰呢?我們可能會更加難堪。前面已說過,人不可能真的沒有信仰,嘴上發誓說「我有信仰我就是豬」,只能說明要嘛你真正的信仰難以啟齒(信錢,信權,信黑社會,信鳳姐),要嘛你處於盲信中而不自知。基督徒有個廣告老是搬出來用,說中國之所以沒有美國及歐洲富饒,皆因歐美信基督之故,這話已經被很多人舉非洲拉美的例子給駁斥了。但我弱弱地想,中國在其他方面上隱性的落後,還是有宗教的原因。

清末的中國思想家和政治家們曾很傻很天真地以為,西方文明只是以科學技術為代表的「器用之學」,而我天朝雖然貧弱,卻頗得孔孟的道德哲學之根本,因而提出中學為體、西學為用,就好像說,別看你們現在這麼牛逼,不過是些有錢沒文化的煤老闆;等有一天你們在荒淫中得了花柳奄奄一息,我們就會拿起四書五經去拯救你們,我們才是真正的動感超人,哈哈哈——只可惜這種阿Q的精神祇是當年對西方認識不多的產物,自嚴復等人駁斥後逐漸無人問津。陳寅恪先生反而批評中國文化太重「實用」:「中國古人,素擅長政治及實踐倫理學,與羅馬人最相似,其言道德,惟重實用,不究虛理,其長處短處均在此,長處即修齊治平之旨,短處即實事之利害得失觀察過明而乏精深遠大之思。專趨實用者,則乏遠慮,……今人誤謂中國過重虛理,專謀以功利機械之事輸入,而不圖精神之救藥。」

早在1920 年2 月1 日,陳獨秀就發表了《基督教與中國人》一文,該文認為,耶穌教給我們的是「崇高的犧牲精神,偉大的寬恕精神,平等的博愛精神」,這精神「科學家不曾破壞,將來也不會破壞。」我黨先驅李大釗也認為:「西方教主於生活中尋出活潑潑之生命,自位於眾生之中央,示人以發見新生命、創造新生命之理,其教義以永生在天、靈魂不滅為人生之究竟。教堂中之福音與祈禱,皆足以助人生之奮鬥。」《純粹理性批判》的譯者藍公武先生,則著有《宗教建設論》一書,認為「今救中國,舍宗教以外,誠無他途矣。然今之宗教,不一二數,曰儒,曰佛,曰耶,曰回,其教義雖互有異同,而皆足以起人之奉,堅人之信仰……使其而一有效者,則佛可以救國,儒可以救國,即耶、回諸教,亦無一不足以救國。」前面說的寅恪先生,則對佛教大有好感:「佛教於性理之學Metaphysics獨有深造,足救中國之缺失」,「自得佛教之裨助,而中國之學問,立時增長元氣,別開生面」。

然而,歷史告訴我們中國後來既視佛教為垃圾,也視基督為樂色;既沒能選擇全面保守,也沒有選擇「全盤西化」,而是選擇了另一種形式的全盤西化——蘇聯化。(或者說,是蘇聯化選擇了我們囧)在今天的國際關係中,我們反而看到,似乎中國人才成了那個為利益不惜出賣良心的煤老闆,而歐美人關心的**、**和**等「普世價值」,要嘛被我們視為不懷好意,要嘛被我們劃入敏感詞。「民主的細節」,成了離我們很遙遠的事,但我們畢竟看到,原來西方以基督精神為代表的道德哲學遠不是我們所想的那般孱弱,它沒有淪陷在紙醉金迷的工業文明之中,它可以巨浪滔天,也可以潤物無聲,無數普通人將它薪火相傳,在中國為數不多的善人都被關入牢獄,孤苦無告時,它仍然不絕地回應著西方人在心靈曠野上的切切呼告,護持著他們愛憐每份窮苦和良善的心,而這一切,正是一個真正的民主自由社會的基石。

在《論基督徒》中,漢斯•昆提出了一段我相信任何人都難以辯駁的話:「必須終止的是這樣一種社會,在這裡人民大眾被貶低、被蔑視、遭受貧困和剝削;最高的價值是商品價值,貨幣是真正的上帝,行動的動機是利潤、一己利益、自私的目的,事實上資本主義發揮著宗教代用品的功能。」

這描述的似乎就是我們現在的社會。到今天,各種歌舞昇平的盛世假像已經很難掩蓋這個大國如索多瑪般的核心,更無法搪塞這一事實:「中國文化的最大問題是一個表述危機(crisis of representation)的問題:我們不知道什麼理念對於中國是合適的,也不知道如何知道什麼理念對中國是合適的(趙汀陽)。」威廉•詹姆斯講,宗教是「個體在孤獨的狀態中,當他認為自身與其所認定的神聖對像有某種關係時的感覺、行動與經驗」。 我們中國人,正是被幸福指數最高,被寂寞指數也最高的一群;那些無奈的事,聽多了,看多了,老百姓就學會了健忘,懂得了孤獨。說實在的,不想孤獨也難,那樣就會淪為「不明真相」或「不法分子」的一員。

那麼,基督教對於我們是合適的嗎?對於中國來說,基督和孔子有些什麼不同的意味?上帝和春哥又有哪些不同呢?漢斯•昆曾自我發問道:「基督教面對著後基督教的各種人道主義,有進化論的或者革命的,這些主義也同樣支持一切真善美,贊同一切入類價值和博愛,以及自由平等……如果是這樣,或者至少應該這樣,那麼基督教還有什麼特殊?」

他說,回答很簡單——

一、 基督教的特徵是耶穌本身,他不斷得到重新的認識被承認為救主。

二、 進化論或革命論的人道主義偶爾地無論怎樣把他當作一個人來尊敬,甚至把他當作榜樣,都不會在人的全部維度中把他視為對人具有最終決定性的、限定性的和原型的意義。

昆老師高屋建瓴,我呢就不一定解釋得好這些話的意思,只能大致說說。就儒學來說,孔子的「仁」雖然很有希望成為中國人所能信靠的終極價值,但鄧曉芒老師指出,一部《論語》並沒有真正地說清楚「仁」是什麼(要嘛答非所問,要嘛意旨不明,要嘛過於簡單);儒家主要是一套實用性的倫理規範,而且還是一套不夠全面的倫理規範。「山上寶訓」道:「凡看見婦女就動淫念的,這人心裡已經與他犯姦淫了。」這個確實狠了點,但是「百善孝為先,原心不原跡,原跡貧家無孝子;萬惡淫為首,論跡不論心,論心世上少完人」這種一會論心一會論跡的做法又讓民間的道德標準過於靈活而失去制約力。孔子又是一位不容對話的教主,他的學生們只能謙卑地領受他的思想,而不能對他有任何質疑。鄧曉芒由此認為,儒家的言說方式只能導向一個父權專制的制度,對信念的依託與對強權的依託成為一體。

而耶穌基督則首先是作為一個「完全的人」出現的,舍斯托夫引述路德的話說:「上帝派自己的獨生子去塵世,並把一切罪惡加之於他身上,說:你是彼得,一個離經叛道者,你是保羅,一個強暴者和瀆神者,你是大衛,一個私通者,你是偷吃天堂之蘋果的罪犯,你是十字架上的強盜,你犯了塵世中所有的罪。」從每個人都是欠缺的前提出發,耶穌平等對待每個人,鼓勵著每個人與祂對話。

更重要的是,如趙汀陽老師說:「(儒家)只說明了一種社會秩序,卻根本沒有設計出生活的誘惑和意義。假如一種倫理體系不能蘊涵某種精神性的誘惑,它就不是一種足夠好的倫理。儒家最主要的觀念是一種父權專制制度,即在家庭的事務上完全服從父親,在社會事務上完全服從皇帝。這也許是有效的管理方式,可是把人管理好了到底是又想讓人去做什麼呢?又能夠提供什麼樣的可能生活?儒家的缺陷正在於它把這種倫理制度本身當成了最高價值,於是,這種倫理觀念就不是用來追求其它價值的,而是用來追求倫理自身,這種自相關的倫理是一種嚴重的理論缺陷,一種不服務於其它精神價值的倫理無法證明白身的價值,而且它實際上壓抑了人們關於各種各樣的精神價值的想像和追求。如果沒有某種優越的精神追求,規範就沒有價值份量,人們所想像的好生活就無非是物質享受。」

儒家找不到真正的精神價值,正是在於它是完全立足於塵世的,而終極價值只能向不可能的地方尋覓,在不可言說的地方言說。就漢斯•昆看來,當現代以來的上帝脫去了天真的、人類學的外衣,祂已不是一種「光明的」、神的映像,而更多地是對現實的一種統一的理解:是有限中的無限,相對中的絕對。上帝交出的終極價值便是「愛」,祂要求著你以愛來回應。

上帝和春哥的區別正在這裡,你沒必要信春哥是因為你知道春哥只是個唱歌的,一打開芒果台就能看到,春哥身上沒有不可言喻的神性;更重要的是,如果你並非她的經紀人、老闆、作曲者、保姆、親人、或曾哥,她就對你沒有愛。對於沒有神性的存在,我們不能去信仰,而只需去認識;如果能以簡訊方式給她投票,那就做的更到位了。可是上帝是無法認識的,因為祂即使不一定真是全知、全能、全善,祂也必如繆勒(Max Muller)所言:「上帝的概念無論可能是何等的不完善,多麼的幼稚,它總是代表了人類靈魂在當時所能把握的無上完善的理想。」

因此,今天我們考察宗教的效能,不會單單去看它在邏輯上是否成立,更要看它能指引怎樣的實踐。王守仁講知行合一,唯物主義者也鼓掌,因為「不能實踐的空想什麼的最討厭了!」可是「行」並不是只能綁在「知」的大腿上,因為人並不都是理性的,理性人是研究經濟制度必不可少的因素,人卻不會只按理性行事,愛因斯坦指出:「在所有高級的科學工作背後,都隱藏著一種類似於宗教情感的信念,即相信世界的合理性和可理解性」。制度善於威懾人讓人不做什麼,可是只有非理性的愛和希望,才能激勵人們做什麼,一個著名的例子便是新教倫理與資本主義精神。這即是說,很多時候,只有「信」才能導致「行」。對有的信徒來說,救恩是預定的,我的事功並不能換來上帝青眼相看,但是真正理解上帝之恩典的信徒必定會做些事情來改良這個社會,因為「神助自助者」。

在今天的中國,不缺乏真知灼見的人,多數人都知道民主自由是好的,但考慮到自我利益,他們寧可放棄對這些敏感詞的追求,因為「慾求文明之幸福,必經文明之痛苦」,我怎麼知道實現民主的賠率是多少?會不會幸福都被你們這些孫子享受了,痛苦都撞我頭上了?是以你知得再清楚,仍然不會去行。對更審時度勢的人來說,所謂平等、正義、自由,這些概念是根本無法以理性考量來證明的。到最後,再多的被代表和被自殺都已不能讓我們動容,最多只會「畫個圈圈詛咒你」。而對美國人來說,信仰早已給出確定的依靠了:「下述真理不證自明:凡人生而平等,秉造物者之賜,擁諸無可轉讓之權利,包含生命權、自由權、與追尋幸福之權。」

熱衷於死啃《聖經》原本的機要論者和在修道院中終老一生的聖者們已不再是今天教徒的主要面貌。漢斯•昆說:「對上帝的理解的前提是現代意識從注重來世轉向注重現在:作為世俗化過程的結果,塵世各種體系的自主性不僅在理論上日益為人所知,而且在實踐上也化為現實。但是,放棄來世許諾和更密切注視現世的做法提供了一種機會:生活雖然可能失去了某種深度,但可能增加其強度。」而今天的世界,在克服了宗教專制主義之後,面對著更深刻的墮入世俗主義的危機;上帝對於實踐的價值,仍然是祂作為固有的超驗的價值。

克爾凱郭爾早已說了,「如果我能客觀地把握到上帝,我就不可能有信仰。正是我不能,所以才必須有信仰。」舍斯托夫從他的靈魂里聽到了絕望而最可寶貴的曠野呼告,堅信世人要「以頭撞牆」。正因為這種真理荒謬,它才可信。正因為不可能,我才肯定。

所以,你儘可說:「《舊約全書》中嗜血成性的耶和華與聖德肋撒愛的上帝有天壤之別」,卻不能忽視艾略特的信念:

「我們的啟示價值論主張:任何書要擁有這種價值的話,必須是在不自主,即不出於作者之自由意志的情況下編撰成,或是主張這種書不能有任何科學或歷史的錯誤,也不能表達任何區域性或個人的情感,否則,《聖經》也許就會在我們手中得到不適當的對待。

相反,如果我們的理論承認:一本書還是可以成為一部啟示,雖然含有錯誤、感情以及人為刻意的創作,只要它是一個偉大的靈魂與其命運的危機搏鬥之內在經驗的真實記錄,我們就可以對它作出較為有利的判斷。」

哥信的是上帝,不是寂寞。

P.S.1: 請全知全能的友鄰們不吝指正。請剽竊者自重。

P.S.2: 豆瓣諸信仰討論小組對此文亦有貢獻。

P.S.3: 還有許多想法此處已無空間吐露,讀者諸君,我們還是留待下回分解吧。 舉報

評論