電影訊息

電影評論更多影評

2010-03-09 21:28:39

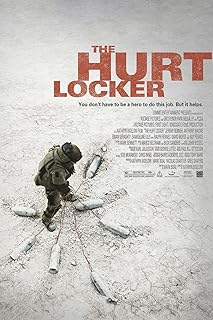

「戰爭像毒藥」——泛政治化的戰爭片

2010年3月8日(北京時間),凱薩琳·畢格羅獲得本屆奧斯卡最佳導演獎。在此之前,她最有名的頭銜是詹姆斯·卡梅隆的前妻。

凱薩琳·畢格羅一向擅於血漿飛濺、刺激殘酷。2002年的影片《K-19:寡婦製造者》便是代表,雖然是個失敗的代表——至少從投資人的角度,該片投資1億,在全球收穫票房6500萬。畢格羅喜歡山姆·帕金法這樣的導演,他最著名的影片是《日落黃沙》,男人間的械鬥,鏡頭對血漿有偏好。

如果不是聽從卡梅隆的建議,凱薩琳·畢格羅接下了《拆彈部隊》,那麼她將失去一次拿小金人的機會。當然,如果沒有《拆彈部隊》,卡梅隆先生的《阿凡達》就少了一個競爭對手。但這屆奧斯卡又會多麼無聊。像《阿凡達》這樣環保反戰生態電影,政治過於正確,一眼即明難以玩味。

卡梅隆對前妻這部獲獎電影的評價是:「這是伊拉克戰爭中的《野戰排》」——那是奧利弗斯通在1986年的反越戰電影。他想表明《拆彈部隊》的歷史地位,不過容易讓人產生誤解,以為這不過是獨立小成本的反戰電影新嘗試——這聽起來也沒有多少新意。

如果一定要與之前的戰爭片有所比較,那也是偏重技術上的。影片使用了4台以上的16毫米手持攝影機,值得一提的是,該片的片比是100:1,也就是說拍了100分鐘的素材,其中只有1分鐘是有用的,這個比例的瘋狂程度已經超出了弗蘭西斯科波拉那部著名的超支影片《現代啟示錄》。

在威尼斯電影節和多倫多電影節上亮相之後,《拆彈部隊》被很多影評人認為是泛政治化的戰爭電影——這或許才是《拆彈部隊》的高明之處。與其說畢格羅在表明某種態度,還不如說,它成功的讓我們進入伊拉克戰爭的情境。在那樣一個陌生的充滿敵意的國度,那些在屋頂、窗口、街頭移動的伊拉克男子,似乎全部都可能是恐怖份子。一個婦人的推搡和謾罵都會讓人精神崩潰。所有的伊拉克是陌生人,包括跟男主角詹姆士最親近的那個叫「貝克漢姆」的伊拉克男孩,我們甚至不知道他最終是否真的死了。

戰爭不是像打CS,在沙堆上趴一個下午,瞄準遠處像螞蟻那麼大的敵人是一個痛苦的過程。比如,盯上三個小時,你的眼睛會灼痛,會很渴,還有那該死的目標,總也瞄不準,而你必須殺了他,否則,你就會被他殺死。最後,它會讓你陷入瘋狂:該死的!不如來一枚飛彈,把我們一起炸上天。或許再持續下去便是《現代啟示錄》式的崩潰。

但是,《拆彈部隊》及時止住了。對於戰爭反思,我們看得已經足夠多了。甚至於對它的定性:荒誕的政客遊戲,無名者枉死的墳地。戰場上的天才也是某種程度上的瘋子。日常生活是沒有吸引力的,就像電影《巴頓》說的那樣。美國的戰爭片似乎在反思越戰那陣已經被耗費得差不多了。《拆彈部隊》裡的士兵就是數著日子將這一攤活幹完。或許遲早要崩潰,但是崩潰本身的戲劇性也失去了興趣。我們已經看過《野戰醫院》或者《全金屬外殼》,庫布里克或者羅伯特奧特曼這樣的大師都已經表現過了。

著名影星蓋皮爾斯在影片一開始便掛了,《拆彈部隊》便註定不是那種英雄式電影。但是在詹姆斯身上混雜著個人英雄情結,他向上級匯報拆彈873枚的時候,誰都不能懷疑這是個標準的個人英雄主義的愛國青年。但是,那些深深記錄在他腦子的數字,似乎由是另外一種瘋狂,就像片頭所說的「戰爭像毒藥」,他已陷入無可自拔。

「當你長大之後,你所愛的東西或許只有一兩個,對我來說,就只有一個了」,與拆彈時的俐落剪輯不同,詹姆士回國後的鏡頭緩慢而滯重。其實在伊拉克,詹姆斯給家裡打電話時,往往最終還是無語收場,這已經預示了他與那個平和世界從此便無法溝通。

最後,詹姆斯還是回到伊拉克,執勤時間從365開始倒數。個人英雄主義作風與反戰的界限就在這裡。有人說,那些俐落的剪輯鏡頭表現下的戰爭場面充滿了吸引力,還有主角最後返身回到戰場,這簡直就是美國軍隊的徵兵廣告。但是看著他輕鬆走向戰場,觀眾的另一個反應或許是:這傢伙就是瘋了。回到那個必死的拆彈現場。他與《獵鹿人》中那位玩俄羅斯輪盤賭的羅伯特德尼羅沒有多大區別。

連結:

凱薩琳·畢格羅主要作品

《搏命者》(1978年)

17分鐘短片

《無情》(1982年)

與蒙蒂蒙特格美里合作導演

主演:威廉·達福

《血屍夜》(1987年)

主演:亞德里安·帕斯達

《驚爆點》(1991年)

主演:派屈克·斯威茨 基努·里維斯

《霹靂藍天使》(1990年)

主演:傑米·李-柯蒂斯

《末世暴潮》

主演:拉爾夫·費恩斯

《魔鬼遊戲》(2000年)

主演:西恩·潘

《K-19:寡婦製造者》

主演:哈里森·福特

作者:維安

原文地址:http://www.21cbh.com/HTML/2010-3-9/167729.html

評論