電影訊息

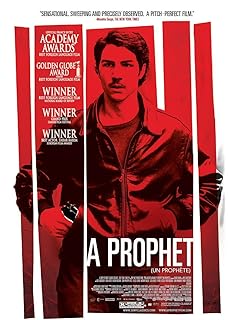

大獄言家--A Prophet

編劇: 湯瑪斯畢德坎 賈克歐狄亞

演員: 塔哈拉辛 尼爾斯艾列斯鐸 Adel Bencherif Hichem Yacoubi

预言者/大狱言家(台)/预言先知

![]() 7.8 / 102,228人

155分鐘 | France:150分鐘

7.8 / 102,228人

155分鐘 | France:150分鐘

編劇: 湯瑪斯畢德坎 賈克歐狄亞

演員: 塔哈拉辛 尼爾斯艾列斯鐸 Adel Bencherif Hichem Yacoubi

電影評論更多影評

2010-03-18 04:49:22

《預言者》:你們的心在靜默中通曉白晝和黑夜

一、法國式黑幫

侯麥說:「我們本能地偏愛那些帶著邪惡標誌的臉和酒吧的霓虹燈。」法國人不見得喝得慣波本酒的辛辣刺激,但他們喜歡看錢德勒經過波本酒浸泡的劇本,熱愛端詳亨利•鮑嘉那張酗酒過度的臉和永不熄滅的菸蒂。人們喜歡黑色電影的理由總是相似的:那些新鮮的、黑色的、毫不矯揉造作的犯罪,殘酷的動機,失去理性的暴力,成為了平凡虛華生活的緩釋劑、不會宿醉的豪飲。不過,在法國作品中,黑幫電影或是徹頭徹尾的邪惡犯罪分子卻沒有像在好萊塢片場那樣肆虐,它們以一種更加隱匿的「黑色感悟力」和類似宿命的牢籠存在於許多電影中。因為法國導演通常討厭類型片,而黑色電影秉著反類型的口號也逐漸形成了自己的固有模式。特呂弗就曾明確表示自己討厭黑幫片,他討厭類型片的陳詞濫調, 「有黑幫就難以逃避資產階級的腐朽」。所以,在法國影壇就鮮少出現象《疤面人》、《馬爾他之鷹》或是《教父》這樣的作品。

《預言者》在坎城電影節首映後,立刻燃起了法國觀眾對於黑幫片的熱情。這不是普通意義上的黑幫片,這是用法國風格拍攝的幫派題材。對於美國的影評人或是對於法國的觀眾,都正合口味。就像當年美國影評人著魔了一般,一遍又一遍地看《射殺鋼琴師》,他們看到了頗具異國風情的反類型片,似像非像的犯罪風格,還帶著法國腔調的文藝獨白。而法國觀眾則像發現了自家樓下埋藏的罪惡世界,不用再隔著螢幕觀看大洋彼岸的暴力謀殺。《預言者》的出現,再次填補了法國黑幫片條目下的空白。

與《教父》中的西西里黑幫不同,《預言者》並不專注於描寫任何幫派,就像片中的男主角馬利克不屬於科西嘉人也不能算阿拉伯人。從某種意義上說,它都很難稱之為一部黑幫片,不以一個英雄式的或是惡棍式的代表人物作為主角。男主人公是導演雅克•歐迪亞熱愛描繪的那類邊緣人物,這一設置與特呂弗多年前的想法有相似之處。特呂弗在接受採訪時,曾這麼解釋自己為《射殺鋼琴師》設置的男主角:「我喜歡生活在社會之外的,但卻不孤獨的人」。只不過,歐迪亞偏愛的人物比特呂弗更加邊緣,他喜歡聚焦於那些孤獨的人,一無所有的年輕人。在他看來,這些邊緣人物面對社會磨礪所要經歷的心理成長,比那些已然成為大人物的生活更加富有生活的激情。

二、反惡棍、反英雄

從歐迪亞的作品中,總能體會到一種生命的脈動。

電影一開場便是黑屏,能聽到背景聲音裡男人憤怒的咆哮聲,由弱變強,伴隨著監獄鐵門沉悶的碰撞聲。鏡頭的切入模仿了人眼睜開的視覺效果:先是在黑暗中辟出眼睛形狀大小的光亮,畫面模糊,閃動幾下,最先出現在視野裡的是帶著手銬的雙手,和其主人馬利克那張稚氣未脫的臉,寫滿了對於未來的疑惑。這一不同尋常的開篇,刻意營造出嬰兒初臨世界的氛圍,預示著,從這一刻開始,馬利克像新生兒一般誕生於這個完全陌生的不識之城。如同波德萊爾第一次走進巴黎,亨利•鮑嘉隱入第一個夜晚,錢德勒喝下第一口波本酒,一個全新的「黑暗都市」即將展現在他的眼前。馬利克沒有親人、朋友,甚至敵人,沒人關心他所犯何罪,回憶對他毫無用處。他身無分文,一無所知,入獄前被扒光了衣服接受檢查,剛滿19歲的年齡令他正好夠格擠進這個充滿罪惡的腐朽之城。他的人生沒有目標,也談不上有什麼信仰。他的血液里流淌著法國人的自由和阿拉伯人的衷腸,他說自己信教卻從不祈禱,還大口吃豬肉。別人欺負他的時候,他不服輸,會反擊,卻還是難免勢單力薄。他被科西嘉人脅迫殺人,並受盡羞辱,只能給別人打雜。阿拉伯人說他是科西嘉人的走狗,科西嘉人則嘲笑他愚蠢的阿拉伯血統。在這個世界,他沒有捷徑,只能在夾縫中求得生存。而事實上,他不僅生存下來,還開創了一個屬於自己的全新世界。

作為這樣一個身份錯位、白手起家的小人物,讓人很容易就聯想到《疤面人》中的安東尼奧•托尼•蒙塔納。兩個人同樣都是從一文不名到呼風喚雨的幫派頭目。但是,除去這點又很難在他們身上找到其他相似之處。可以說,經歷上他們如此相似,性格中又彼此不同。而這正是導演的用意所在,他恰恰是要塑造一個「反《疤面人》」式的人物。他不需要一個類型片中窮凶極惡的惡棍形象,也不想要一個對抗體制的英雄形象。他想要展現的是社會的一份子,一個每日與我們擦身而過的普通人。這種人物正是法國青年電影中常見到的男主角,以另一部上個世紀九十年代的作品,卡索維茨的《怒火青春》為代表。在這些愣頭青年的身上,映射著整個社會的種族矛盾,情感縮影。與中產階級淡漠疏離的生活不同,他們的命運更加跌宕多舛,他們常常要面對生死一線的掙扎和道德的選擇。不過,這與義大利黑幫片《格莫拉》所展現社會的手法又不同。《格莫拉》是完全寫實的,用拼接式的手法揭露社會的種種問題。《預言者》則更關注個人的成長,關注一個普通人面對多重壓力和挑戰,所要作出的種種抉擇,包括道德上的。所以,歐迪亞並不想藉助影片達到某種政治目的,他搜尋的是以往黑幫片中缺失的那種哲學思辨。

為了不被科西嘉人殺掉,馬利克百般頑抗逃避後,生平第一次殺了人。死者拉傑卜之後一直以一個鬼魂的形象出現在馬利克的身旁,令影片多了些許神秘莫測的氣氛。鬼魂的存在並非是通常意義上罪犯心中的良知或是負罪感。他反而是揭開影片《預言者》這一玄妙名字的關鍵所在。預言者所指的顯然是馬利克,但是他真正被認為是預言者的時候,是冥冥中提前看到了橫飛過來的鹿,撞在車窗上,預知了公路上一起即將發生的車禍。在影片中,馬利克一直非常倚賴鬼魂拉傑卜的意見,他沒有朋友,而拉傑卜總能給他生活的正確答案。實際上,可以認為,這是展現馬利克內心成長的一種拍攝手法。學過的知識會以奇妙的方式在人們的大腦被處理重組,每次當遇到疑問的時候,它都會經過複雜的過程,迅速成為一個應激的答案出現。鬼魂拉傑卜告訴馬利克的,都是平時大腦在無意中搜集的記憶與知識的重組。他見證了馬利克的成長,而鬼魂消失的那天,就是馬利克真正成為一個男人走在社會上的時刻。他不再需要詢問自己,因為一切答案早就寫在他的心中。

殺人,通常都讓主人公陷入一種道德評判,在影片中,這一事件並沒有被當作一個道德話題被展開,導演以一個旁觀者的態度儘量呈現客觀的事實。監獄是一個被重建的社會,它更加簡單、粗鄙,人性不以善惡區分,而更像是一個君主集權制的世界。以凱撒•呂西安尼為首的科西嘉幫派不僅要控制監獄之中的社會,還要利用監獄之外的社會,進行經濟發展,鞏固自己在其中的位置。監獄之外的權勢與經濟鬥爭的成敗與否,明顯的體現在監獄之內的日常生活中。

三、邊緣人生

縱觀雅克•歐迪亞以往的作品,不管男女,他的主角都是遊走在社會邊緣的人物形象。無論是《唇語驚魂》中必須靠助聽器和讀唇語生活的卡拉•貝姆,還是《我心遺忘的節奏》中迷失於暴力青春裡的湯姆•塞爾,亦或是《預言者》中在「監獄學校」艱難成長的馬利克。他們都在不同的生命軌跡上面臨相同的困境——他們無法將自己歸類,無法安全的躲避於社會巨大的群族樹蔭下渾噩度日。他們不被看好,不被理解,必須忍受孤獨,在社會那晃動不安的曖昧邊緣企圖尋找到屬於自己的生活節拍。也正是因為這種不同,他們眼中的世界也區別於他人,他們能看到生命黑暗中的微光,也是這束微光照亮了他們前行的步伐。卡拉可以讀唇語,她能知道別人隱藏的秘密;音樂是湯姆生活中最美好的一個存在,給他庇護,讓他成長;馬利克用他模糊的身份,遊走於不同的人群中,他既懂科西嘉語,又了解阿拉伯人。直到有一天,他們發現,所謂邊緣人生,是你可以得到任何你想要的生活。只要鼓足勇氣,稍微跨出一步。

《預言者》之所以成為歐迪亞迄今為止最為成功的作品,是因為馬利克所經歷的蛻變歷程最為艱辛漫長,不再是《唇語驚魂》中二人世界的愛情遊戲,或者是《我心遺忘的節奏》中的多舛青春,這一次更具有史詩架構,如同是「罪惡地下世界的迷幻冒險記」,涉及眾多人物,卻又條釐清晰。整部電影被文字標題劃分為十一個部份。標題中有人名也有時間標籤,它們每出現一次,就代表著馬利克人生的又一個挑戰和進階。每一個出現在他身邊的重要人物,背後都代表著一個類群,甚至一個民族,而他們在馬利克身上都找到了融合點。雖然導演一再強調影片沒有映射任何真人真事,但是從鏡頭中還是可以看到他對於法國社會的態度。在馬利克坐飛機的那次經歷中能看到監獄與外面社會的驚人相似性。在機場和監獄,他都要被搜身,檢查證件,接受別人派發的食物。唯一的區別,可能只是在機場不用脫光衣服而已。從這點來看,監獄是搭建在正常社會架構下的罪惡世界,在那裡映射出人類更加本能的一面。

最後,馬利克走出了監獄,迎接他的是已逝好友的妻兒。導演沒有給他一個更加明確光明的未來,不過可以確信的是,他其實一直都走在一條先人預知的路上——「生命確是黑暗,除非有盼望,而一切的盼望都是盲目,除非有知識,而一切的知識都是枉然,除非有工作,而一切的工作盡都虛空,除非有愛。」(紀伯倫)

轉載請註明作者:九尾黑貓

原文刊載於《看電影·午夜場》

http://www.mtime.com/my/LadyInSatin/blog/3719788/

評論