2010-03-20 20:27:40

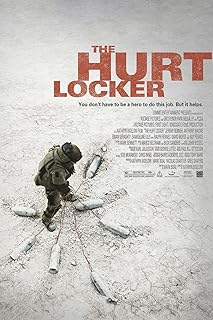

「活雷鋒」的拆彈日記。

************這篇影評可能有雷************

當第82屆奧斯卡提名揭曉得時候,所有影迷都在懷疑《拆彈部隊》真的是奧斯卡的頭號熱門嗎?拆彈派真的比拆遷派要靠譜嗎?金球獎慘霧散去之後,同獲九項提名的凱薩琳•畢格羅能否靠這場奧斯卡肉搏戰終結離婚協議的糾結,一雪前恥地創造一個女性導演的奇蹟?帶著種種疑問,備受關注的《拆彈部隊》最終一舉橫掃第82屆奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本等六項大獎,並憑藉其自身優勢在各大獎項的壟斷之勢中越戰越勇——美國國家影評人協會獎、廣播影評人協會、紐約和洛杉磯影評人協會以及製片人工會的最佳影片,加上凱薩琳•畢格羅在導演工會的勝利,意味著《拆彈》「爆冷」的同時,也使得「神作」《阿凡達》沒能完成名利雙收的偉業。

雖然有人會認為《拆彈部隊》在隨後的幾年內會迅速被觀眾遺忘,除了會提起它在奧斯卡上擊敗《阿凡達》的事實。不過當下,這是奧斯卡獎最理性的選擇,也是一個辦了80多年電影獎項的自然歸屬。奧斯卡選擇了拆彈派,也從另外一個方面表現了美國人也是需要一部電影來自戀的,英雄主義精神需要發揚光大,更需要一個美國「活雷鋒」存在於硝煙瀰漫的戰場上「拯救貧苦大眾」。

影片截取駐紮在巴格達一個美軍專業拆彈小組38天的生活、工作片段,以專注於真實和細節的半紀實手法拍攝,通過一個拆彈小組的視角,一定程度上反映了美軍在伊拉克的真實狀況。扣人心弦的氛圍,緊湊的情節安排,對細節的逼真還原,以及一浪高過一浪的拆彈任務,都讓觀眾揪著一把勁,這比營造悲壯氣氛和緊張配樂帶來的震撼要猛烈得多。每次拆彈的過程,鏡頭的剪輯都十分到位,超過4台16厘米手提式攝影機的多角度拍攝,為觀眾營造出一種身臨其境的感覺,這都與當年那部有名的「浪費電影」《現代啟示錄》有得一拼。

「在戰場上衝鋒陷陣會極度上癮,因為戰爭是毒品。」——電影的開篇就點明了主旨,這不是一個傳統戰爭史詩片,而是一個散發著雄性荷爾蒙的「故事」片。影片的主角們,一個個鐵血男兒的任務不是扛槍殺人,而是拆除各種炸彈,用自己的生命來換取其他人的安全。厚重的太空服,潛藏危機的現場,各種置於死地的威脅,都告訴我們,拆彈部隊才是戰爭中最危險的行當。每一天的工作,並不是與隱藏在暗處的恐怖份子作戰,而是與死神玩一場以生命作為賭注的遊戲,生與死就在一念之間。詹姆士拆掉873顆彈藥,在中士的眼中就是「純爺們」的象徵,因為這和走過873次「鬼門關」並無兩樣。一個小的情節安排,讓男主角的形象更加高大。在三人的沙漠遇襲一段,除了一個對彈殼落地的特寫之外,幾乎完全放棄了藝術描寫。透過瞄準鏡的視線,擊中敵人的困難,子彈被血液卡住,緊張對峙導致的身體虛脫,面對死亡的慌亂,無一不是對現實的還原,這在以往戰爭片中是很少見的。而作為此片的導演凱薩琳•畢格羅用一種獨特的女性視角,細膩的刻畫了戰友之間分喝同一杯果汁的兄弟情,這也算是一顆戰場中的催淚彈。

雖然是伊戰電影,但《拆彈》並沒有打出反戰的旗號,美軍和伊軍的對立也不是多麼突出的存在,主要是展現了拆彈部隊不為人知的一面,沒有政治說教,而是像戰士們致敬。這樣的英雄主義情節,換成了西方化的表達形式,讓觀眾們體會到大兵們有血有肉的一面——戰場下的內心創傷和異常的心理活動,與賣DVD小男孩的嬉鬧,對於拆除人肉拆彈失敗後的無奈,以及最後繼續選擇回到戰場上開展新一輪的「拆彈之旅」,都在男主角詹姆士的身上真真切切的表現出來。換種角度看,即便得獎不會被記住,但優秀的影片永遠不會被忘記,而無論是《拆彈》的品質或者傑瑞米•雷納的表演,顯然當得起「優秀」二字。

凱薩琳•畢格羅用一部1500萬美元的小製作電影,成為了第一個位真正奪得奧斯卡小金人的女導演,這樣的「意外」,不得不證明了美國主流意識的價值觀有一些「雷鋒」色彩,士兵們的獻身精神也值得歌頌,但從本質上說,他們又成了美國國家利益和政客利益的犧牲品。對於影評人一致叫好的同時,是否反思過這部險受意識形態干擾的電影真的發揮了大眾想要的作用了嗎?而目前的戰爭局面又能讓誰買單呢?這一切在電影中表現的似乎含糊不清,或者說很難正面處理,但「雷鋒」精神帶給我們的也許是不朽的傳奇。

kang.

2010/03/15

【http://epaper.tianjinwe.com/jr100/jr100/2010-03/19/content_29846.htm 見報有刪減】