2010-04-14 21:37:19

一段沒有答案的思索

************這篇影評可能有雷************

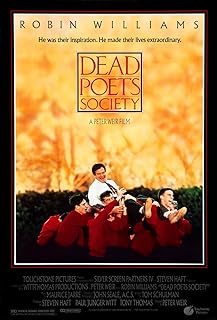

之所以要開始這段思索,是我以為將「Dead Poets Society」意譯為「春風化雨」的人沒有看懂至少是沒有完全看懂這部片子。這片子談到的是一種深層次的悲哀(關乎教育也關乎人性)而不僅僅是簡單的青春勵志。你說《放牛班的春天》是「春風化雨」恐怕更適合一些。

我剛剛做老師的時候,也是激情湧動,用一些打破常規的方式,讓學生懂得完全的展現自己,學會獨立思考,懂得把握當下(sieze the day,電影裡譯為「及時行樂」,結合中文的語境來看,恐怕有些不妥)。然而事實是你要承認人與人的差別啊,超越你想像得大。

表面看來,人的發展無限豐富,可塑性極強(弗洛伊德,馬克思都這樣認為)。但實際上你得承認,這種理念是一種理想。每個人依於各種原因受到的限制對發展有各種各樣的阻礙,有一些限制是不能完全更改或徹底消除的(比如說某些先天的殘疾)。大可以反思一下,一個人的成功,如果只考慮三方面的原因:家庭出身(包括你所出身家庭的物質和人文環境),社會人脈關係(這裡面的絕大多數關係其實是由你的家庭出身所決定的)和學校教育。這三者之中學校教育的比例之於成功能佔到多大呢,一項統計數據告訴我是20%。其實每一條關乎發展的道路,都是「摸著石頭過河」。史鐵生有一句話,大意是說:你站在現在往前看,未來有無數種可能,但你回頭看,就會發現一路行來,只此一途。我同意。

然而,電影講到的不僅及此,有一個更為深入的探討。

當海德格爾在講到「你『是』什麼完全有待於你怎樣去『是』的時候」,他也從來不忘強調「先行到將來」——「我們是在天空之下,大地之上,不斷赴死」。前者是激情奔湧的「努斯」精神,後者是遵循客觀,保持理性的「邏各斯」精神。「努斯」推動理性的探索和發展,「邏各斯」約束激情的過份孟浪和奔溢,這二者應當和諧統一。倘若說,古老沉悶的威爾頓預備學院忽視了前者,那麼Mr. Keating恰恰忽略了後者。

Mr. Keating聲稱自己也畢業於這個「地獄學校」,他深知學生們的心態恰若自己的當年。新生報到的時候,寢室裡那段新生間的談話也說明了這一點。你很難說Mr. Keating有沒有把自己未及實現的理想,自己當年對這所學校的不滿糅進了他的教學思路與行為中。

這種年齡段的學生,你如果只是一味告訴他們要打破常規(站在課桌上俯瞰世界),藐視權威(撕掉課本的序言),我自言我(中庭的漫步教學),sieze the day(那些照片裡前輩學長的「低聲吟訴」),那麼在激情被激發出來的同時,非理性也會被激發出來(關於這類探討的電影很多,比如《浪潮》),這種裹挾著非理性的激情不是理想,道德和正義,而僅僅是生理層次的快感(關於此,古斯塔夫•勒龐在《烏合之眾》和《革命心理學》兩書中論述甚詳)。面對這種強大的激情,毛澤東扛不住,賴納•文格爾(《浪潮》中的老師)扛不住,Mr. Keating也扛不住。而且,激發非理性激情的方法永遠是偏激的,我們以「撕書」為例——記得剛上大學那會兒,教授文學理論的老師即告知,你們學的不是「文學」,而是「文學學」,研究文學的學問——同樣,Mr. Keating讓學生撕毀的那篇序,作者在談的也是詩歌的評價方法而不是創作原則,這種方法是說,評價一首詩關鍵要把握兩點,一是詩所表達的意義,二是表達意義的技巧。我以為,作為預科的詩歌教材,這種說法是準確恰當的。但是Mr. Keating卻引導學生將作者作為權威去打倒,在這個過程中,有一個很有意思的畫面,在Mr. Keating沒有表示反對教材,甚至還按照教材所說的方法在黑板上板書對拜倫和莎士比亞的評價時,一個學生在筆記本上認真記錄板書內容,甚至用直尺畫出座標,然而,當Mr. Keating轉身評論這種說法「全是鬼話」時,這位學生立刻將剛才所記錄的筆記劃掉。這充分說明學生是沒有理性判斷的,Mr. Keating無非是以權威的身份取代了被打倒的權威,成為「Captain,my Captain」。學生得到不是他所期望的理性獨立思考的能力,而是另一種形態的權威依賴和崇拜。

當尼爾在他面前無助落淚的時候,當尼爾無比落寞地跟隨父親在他的注視之中漸行漸遠的時候,他——Mr. Keating就已經認識和預感到了這齣悲劇,但是他無能為力。所以這種教育理念,我之所以不讚同,最為重要的原因就是,你教來教去,竟沒有教會學生懂得妥協和熱愛生命。面對父親的質問,尼爾只能回答「nothing」,解決的方法也只能是自殺。作為教師,Mr. Keating一開始就沒有意識到並不是每個人都適合成為詩人,而且也沒有事先考慮你激發出來的那種激情之中非理性的成份,你是否能夠正確疏引?倘若決絕到底,執拗偏激能夠獲得曾被描繪、允諾的美好,那麼我們必須承認,已經有無數人為之付出了生的代價卻未得到應許的承諾。我們面對生命的時候,必須了曉在夾縫中生存才是常態,而生命中蓬勃張揚的激情和狂放不羈的野性,那只是夾縫的一端而非全部,否則也就無所謂夾縫了。胡適之晚年所說:「忍耐比自由還更重要」,也絕不僅僅是一句「犬儒主義」(電影中Mr. Keating就是這樣看待他的同事的)的說辭所能夠概括的。然而啊然而,面對這種夾縫我們如何才能不再手足無措,無所適從?

影片的最末,你會清楚地看到面對學校的強大壓力,所有的人都得在「認罪書」上簽字畫押,都得成為推出「替罪羊」的合謀,以共犯充當「污點證人」的方式來求自保,你會發現這時候 「一潰千里」 的邏輯,與當初詩社運動風起雲湧之時,置身其中的人說話越來越放肆,行為越來越不負責任的邏輯,這二者內在是完全相通的。

最後孩子們站在課桌上抗議的那一刻,導演或許也惶惑了,他沒有提供問題的答案。但是我分明聽出當Mr. Keating說Thank you ,Boys的時候,他感謝的絕不僅僅是他們立在課桌上,再度高呼Captain,my Captain。