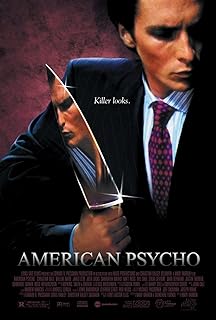

電影訊息

美國殺人魔--American Psycho

編劇: Bret Easton Ellis 瑪麗海隆

演員: 克里斯汀貝爾 威廉達佛 傑瑞德雷托 喬許盧卡斯

美国精神病人/美色杀人狂/美国杀人狂

導演: 瑪麗海隆編劇: Bret Easton Ellis 瑪麗海隆

演員: 克里斯汀貝爾 威廉達佛 傑瑞德雷托 喬許盧卡斯

電影評論更多影評

2010-04-22 00:46:31

意義危機

又看了一遍,關於兇殺的真實性已經談論夠了,就像有人說電影的主旨還是要讓觀者注視到人物的內心層面上而僅非行為——結尾貝特曼的那段獨白提到的自我逾越和麵臨意義危機的主題上。如果讀到小說的話,可能一些立意上的詮釋能顯得較之清晰些。後來有幸讀到拉斯·.史文德森的《無聊的哲學》,裡面對菁英階級的邊緣現像有很多哲學上的細節例證,其中也不出意外地談到了《美國精神病人》,藉此托物言志,摘錄到這裡。

書里還提到同樣將無聊與越界作為看待世界主要視角的《威廉·洛弗爾》裡的主人公,就年代來看,在《美國精神病人》里,謀殺與虐待的血腥場景是必要的,其原因是,以今天的標準來看,威廉的罪行過於四平八穩了。

《美國精神病人》的第一句話就是「來到這裡的人,放棄你們所有的希望吧」——這是但丁的《神曲》地獄篇第三首詩里地獄之門上的戒令,小說的最後一句話是「這不是出口」,整個故事就以這兩句話為框架。正如貝特曼清醒地認識到「我的生活就是地獄」,但當他指出這一點的時候,從來沒有人理解。

在小說里,給貝特曼帶來強烈的情緒震撼的幾個情節之一,就是一個熟人有著比他更為漂亮的名片。在貝特曼的世界裡,所有人都是一樣的。他們富有而整潔,有著優雅的外表。正因為一切看起來都一樣,所以只要有任何差別,無論在讀者看來是多麼微不足道,對於貝特曼來說就是至關重要的。例如當他看到兩種不同商標的礦泉水時,興奮得無法自製。

上帝死了;世界毫無意義;正義死了;性完全被量化,淪為一個金錢與數量的問題,這就是貝特曼的世界。對於時尚的依賴顯示了自我個性的渺茫,亦即一個人無法使自己區別於他人,而這個表層根本沒有深度。在這樣一個世界,人如何能夠尋求意義呢?貝特曼的答案是:將其推到極致,然後越界;穿越一切想像得到與想像不到的界限,從而製造差異,打破千遍一律。通過在血泊中行走,取出別人的臟腑,他感到自己確實能夠抓住某些真實。現實在他面前一晃而過,讀者完全不能確定什麼是貝特曼的真正行為,什麼僅僅是他的想像,因為除了他自己的唯我論的現實外,沒有任何評判標準,「這就是這個世界、我的世界的運轉方式」。這樣的唯我主義與傳統的存在主義思想完全一致,與「焦慮」、「恐怖」、「噁心」等術語的運用完全合拍。尤其是焦慮,在《美國精神病人》中起著核心作用。在很多場合下,貝特曼提到一種「無名的恐怖」,還對他的秘書談到恐怖的各種形式,但沒有繼續深入下去。這種恐怖幾乎沒有什麼形上學的深度,貝特曼的邪惡可能就來源於這種恐怖的感覺。

貝特曼在世上是一個孤獨者,除了極為泛泛的人際交往外,完全與世隔絕,他的生活是難以想像的無聊。貝特曼存在主義式的放逐以及完全與虛幻世界中的生活,使他不可能同情任何人,也榨乾了他身上所有的人性。事實上,貝特曼有一定程度的自知之明,他意識到自己沒有內涵,但堅持認為不可能更深入地去理解自身。然而,這種不可能並非來自令人絕望的無聊,而是他自己根本沒有思維可去理解。沒有任何理性的分析能告訴他自己是誰,原因是:「沒有答案」。這種無法克服的無聊以變態的邪惡來做出補償。

《美國精神病人》缺乏真正的敘事結構,只是由一系列的單個事件組成。這反映了貝特曼對於自我的破碎感知。缺少一個承前啟後的真實歷史,就使得貝特曼必須隨時隨地尋求個人身份。連貫的體驗以敘述的維度為前提,但貝特曼無法將周圍發生的事件轉換成一個連貫的敘述,除了一堆資訊外,他給讀者提供不了任何東西。

這樣一個抽象的個性化進程無法給生活提供實質的意義。人們需要一個與無限相關的目的。在精神上,我們有與貝特曼相似的地方,但擁有他缺少的一些能力——創造純粹象徵化的表達來抒發對文明的不滿的能力,認識到自身之外的關鍵界限的能力。正是這些能力,使浪漫主義與野蠻狀態保持了一步之遙。為何要遵守這樣的界限?我們可以給出一個實用主義的答案:不這樣會更糟。

從很多方面來看,貝特曼都是一個經典的存在主義英雄。存在主義的典型口號是:只有個人生活才有價值,才能創造價值。正因為這些價值純粹由個人來決定,因而也完全是武斷的。既不能從自身尋求所必須的意義,我們才在外界找到這種意義——例如,時尚。但我們也清醒地認識到這些並不長久。為了克服這種缺憾,我們總在尋找新的東西。

大多數人都面臨著這樣的意義危機。製造有意義的假像,在轉瞬即逝的事物上尋找身份認同,因此這種身份也是曇花一現的。現代解放運動的本意是解放個性,但結果卻是人性的泯滅。我們的生活,完全就像是旅遊。鮑曼:這個世界是旅行者的地盤,這個世界是供人享樂的,享樂賦予這個世界以意義。大多數情況下,審美意義是唯一需要的意義,也是唯一能夠承受的意義。然而,隨著這個進程——將一切美學把所有人從傳統的束縛中解放出來——波及整個世界,留給非審美特性的空間越來越少,世界也逐漸喪失了其意義。

——《無聊的哲學》

評論