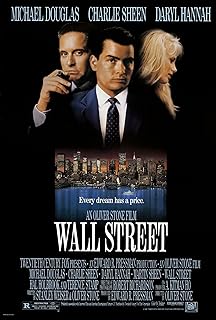

华尔街/华尔街

導演: 奧立佛史東編劇: Stanley Weiser 奧立佛史東

演員: 麥克道格拉斯 查理辛 黛瑞漢娜 馬丁辛 製片: 艾德華布雷斯曼

演員: 奧立佛史東

2010-04-22 06:16:45

為什麼巴德成不了蓋葛?——《華爾街》

************這篇影評可能有雷************

這算是部故事模式很「經典」的電影了吧,當然也有人說它「老套」。只是無論何種故事模式,最重要的是講出一個好故事,而我覺得《華爾街》做到了這一點。

故事背景是1985年的美國,那時候日本經濟正蓬勃發展到一個頂端,影片開頭中也有提到「日經指數昨天上漲了90點」,老業務員盧在一旁抱怨著:「我們最大的錯誤就是任憑尼克森放棄了金本位」。而距離1987年的美國熊市還遠,這正是股市帶給人們種種美好夢想的好時候。

影片中的主人公巴德,一個剛從紐約大學畢業還需要償還助學貸款的股票經紀人,儘管滿腔理想努力工作,卻仍然入不敷出,生活窘迫,掙紮在華爾街的最底層。——即使到今天,很多人都依然可以從巴德身上找到自己的影子。(這就具有了某種對時代的超越性,是「經典」作品的特徵之一。)巴德的父親也不過是航空公司的一個維修工人,清貧而耿直,他不明白兒子為什麼願意累死累活地去做業務員,而且收入的大半要交付給那些莫名其妙的西裝行頭等等上的開銷。而已德則告訴父親:「有朝一日你會以我為榮。」

蓋葛,在股票市場上翻雲覆雨,叱吒風雲的金融大亨,毫不掩飾自己的貪婪,言談舉止充滿著咄咄逼人、自信飛揚的個性,似乎一切都盡在掌握中。「午飯?哦別開玩笑了,軟腳蝦才吃午飯。」他信任金錢和機器,卻根本不信任人。「外面的世界是場肉搏戰。如果你需要朋友,就養一條狗。」

勤奮而聰明的巴德有一天通過巧妙的方式終於得以和這個大客戶見面,並成功地進行了第一次合作。巴德對蓋葛的生活表達出了憧憬,而蓋葛也似乎給予了巴德超出他人的欣賞,他告訴他:「那些常春藤大學畢業的學生們看到我都得打躬作揖。」「外面的人買股票都是靠猜的,可我不會亂槍打鳥,我只做有把握的事。」「我69年就入行了,那些哈佛商學院的畢業生多得像狗屎,可是這一行需要窮苦的聰明人,要夠飢渴,還要冷血。」最後,就像如今不時發生的事情一樣,蓋葛成功地模糊了巴德的道德界限,巴德開始通過各種非法或者打擦邊球的手段,一邊協助蓋葛,一邊為自己創造了之前默默無聞得辛勤工作時難以企望的財富。他還在一場上流社會的宴會上邂逅了性感優雅的黛玲,一個具有敏感的藝術嗅覺的女室內設計師。蓋葛察覺他的行動以後告訴他:「讓我透露給你一點情報,她現在約會的人是個歐洲人,活像《瀟灑》雜誌上的男模,有錢人一個,不過那個人無聊至極。」後來巴德果然贏得了黛玲的心,他買了帶著天台的大房子——可以看到整個曼哈頓,供黛玲按她的喜好任意裝修,這間房子也成為他們同居的愛巢。一切都在蓋葛的許諾下實現了。他回到父親的身邊,驕傲地還給父親當初向他借的錢——帶著豐厚的「利息」,「給自己買一身好一點的保齡球服」,他拍拍他父親的肩膀說。

蓋葛的人生哲學可稱得上是現在暢銷的那些成功學書籍裡的理論的祖師爺:「做不成真正的玩家,你就只能當個無名小卒。」和目前盛傳的「屈居第二和默默無聞毫無區別。」之間何其一脈相承。「我不管過程,只問結果。」——巴德也成為了這種信仰的新的宣傳者:「證管會總是在找麻煩,蓋葛也總是被他們調查,但他們從未抓到證據。嗨,我們是刀槍不入的~」

直到有一天,巴德發現蓋葛在許諾幫助父親工作的航空公司起死回生,並低價購進了大量公司股票之後,竟然打算在升值後惡性地全部拋出為自己謀取利益,並罔顧所有航空公司的工人將處於何種處境。於是他闖進蓋葛的辦公室,問「你究竟要賺多少錢才夠?」蓋葛卻還是告訴他:「這不是夠不夠的問題,這是場零和遊戲,非贏即輸。」換作過去,巴德會特別欣賞這樣的回答以及蓋葛特有的那種驕橫與危機感相互摻雜的神情,但這次他沒有。即使他回到家裡後,黛玲告訴他:如果他和蓋葛作對,她也將不再支持他。巴德還是沒有改變主意。他找到了蓋葛的對手,同他合作,最後不僅成功挽救了航空公司,而且讓蓋葛痛受損失。不過他也遭到了蓋葛的報復,第二天警察就找到了他,要對他過去的非法行為進行調查。

故事的末尾,巴德對蓋葛說:「我想我終於了解到,自己只是福巴德,無論我多麼想成為戈登蓋葛,我永遠只會是福巴德。」

如果說巴德真的想要成為蓋葛,其實唯一沒有達到的標準就是「冷血」,英文原文是「NO FEELING」,也就是說,對於這種「職業」的要求而言,巴德擁有太多的FEELING,太多的感情。

而實際上打動黛玲的,也是巴德尚未被這個職業泯滅的真情。影片中黛玲對蓋葛說:「我覺得我愛上巴德了。」蓋葛馬上告訴她:「哦,別陷得太深,你我是一種人,以我們的才智不會去相信那個最古老的神話——愛情,那只是人們創造出來的虛幻,好讓自己不去跳樓。」

蓋葛告訴過巴德:「我父親推銷電子零件,每天工作得死去活來,卻在49歲就心臟病發而死,還欠了一屁股的稅沒有繳。」他向巴德解釋他眼中的世界時驕傲地說道:「我不去創造,但我能擁有,規則是我訂的,朋友。」他在股東大會上的精彩演講:「貪婪是好的,貪婪是對的,貪婪是有用的,貪婪可以釐清一切,披荊斬棘直搗演化的精髓。貪婪就是一切形式之所在。對於生活要貪婪,對於愛情要貪婪,對於知識更要貪婪……貪婪激發了人類向上的動力。貪婪,你們記住我的話,不僅能挽救泰達紙業(公司),更能挽救機制失調的美國。」聽起來多麼真實、多麼激動人心,即使放到今天改頭換面說出去,照樣能贏得一片掌聲(尤其是年輕人的掌聲)。

而已德則不同,整個片子都他都無法不透出一股「憨厚」的氣質,他始終是信任人的,對黛玲和蓋葛都是。他的父親和父親的朋友們經常開玩笑地對他說:「嘿,來這裡孩子,我們教你如何賺良心錢!」在巴德的父親認為他是被蓋葛利用了的時候,他對他兒子說:「你眼前看到的這個人,不是以皮夾厚薄來衡量成功。」「即使我被解僱,我人還在,只要我人在一天,我就對我所代表的工會負有責任。」巴德有一個這樣的父親,他就幾乎不可能和蓋葛走上同一條路。後來航空公司面臨危機,巴德的父親心臟病發,巴德來到他的病床前,說:「我從未告訴過你……爸,我愛你,我好愛你。我為我所說過的話感到抱歉。」然後泣不成聲。最後他父親也同樣帶著淚眼原諒了他,並且第一次對他說:「我以你為榮。」

對於巴德來說,他所能看到的世界更寬廣,他可以走向蓋葛所在的那個冷血貪婪卻富足成功的世界,也可以回到父親所在的清貧耿直的、有著溫暖和信任的世界。但對於蓋葛來說,他很可能無法去體驗後者,父親早夭以後,他就不得不去作一個「貧苦的聰明人」,飢渴又冷血,「有輸有贏,但總要一直奮戰下去」。他面前只有這唯一的生存之道,然後他深深紮了進去,這就成了他唯一所相信的東西,有什麼比錢更好、更令人有安全感呢?

巴德成不了蓋葛,其實因為是蓋葛的世界所能提供的東西根本無法代替巴德的父親給他的,他不可能放棄感情放棄信任去換取這種沒有止境的金錢慾望的滿足。但是對於蓋葛來說,(其實是他自己覺得)他早就失去感情和信任帶來的溫暖了。蓋葛目前的家庭看起來很完美,妻子又漂亮又得體,兒子才三歲卻在智商測試中得了高分,可是在這表面之下,一個不信任感情的人如何去給予一個家庭真正的關心呢?

這讓我想到,一些從小困苦,後來卻「發奮圖強」最終取得很大成就的人,實際上都可能活得非常辛苦。他們成功,很大程度上是因為他們必須成功,否則無路可走。相比之下,能夠有著多元選擇的人生才是真正幸福的。我也因此想說:目前整個社會鼓吹成功的這種風氣有點過於邪門了,第二名也很好,默默無聞也很好,只要自己能活得幸福快樂。(當然啦,社會體制是什麼個情況對默默無聞者究竟能不能幸福快樂的影響也很大……)

難得慶幸一下:男性受成功學的逼迫程度比女性大得多。如今女人可以出門工作,也可以留在家裡,但是似乎男人還是只有家外面這一條路……而如果這種「屈居第二和默默無聞毫無區別」的想法居然被大部份人認可了,除了蓋葛這樣的人之外,其他人還不都得被逼死嗎?