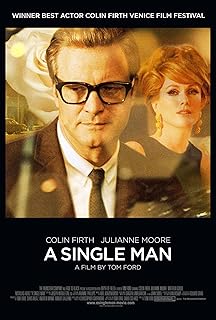

電影訊息

摯愛無盡--A Single Man

編劇: 湯姆福特 Christopher Isherwood

演員: 柯林佛斯 茱莉安摩爾 馬修古迪 珍妮佛古德溫

单身男子/单身男人(港)/挚爱无尽(台)

導演: 湯姆福特編劇: 湯姆福特 Christopher Isherwood

演員: 柯林佛斯 茱莉安摩爾 馬修古迪 珍妮佛古德溫

電影評論更多影評

2010-04-30 05:53:42

《單身男子》——大眾想像與角色神話

對於一個演員,特別是一個男演員來說,似乎應該終其一生去邂逅一個同性戀角色,如果他有足夠的功底和自信,這個角色多半就是其登頂金鑾的敲門磚,無數個輝煌的案例從機率上說明了此方的有效性。科林.弗斯先是沒檔期接任這個角色,但後來又調整過來,也不知這八卦背後是命運的鬼使神差,還是當事人「迷途醒悟」,厚著臉皮折回取經。事實證明他很對,利用主流社會對同性戀的某個想像、某類同情、某種宣稱嚴肅的研讀慾求,一個男人輕則在鏡頭前憋足了勁從內而外地擠出足夠的隱忍的、溫婉的、皮肉不一致的表情,重則一哭二鬧三上吊,那麼這就是一次無愧藝術的表演,要不威尼斯、奧斯卡就投不來橄欖枝。為什麼呢?因為讓一個異性戀去扮演一個同性戀,這二者的根本性間離很完美地附和了對表演的本質的同時也是最高的要求——「飾」與「文」,前者要求演員脫離身份,暫時成為「另一個人」,讓它可聽可觀;後者則在「飾」的基礎上用各種手段去充沛這「另一個人」,讓他可信可感。但同時,這間離就削低了達到這個要求的門檻。

一位朋友說,某個人飾演的同性戀角色讓他感覺這人太合適演同性戀了。這樣的評論表面上是給了那位演員讚譽,但實質上是不成立的。這位朋友接收到的同性戀形象正是這個演員帶給他的,他腦海中的同性戀形像是一場行為藝術的結果而已,但他把這形象認定為真實和全部,然後又將其作為標準反過來評判演員的造詣。由此可見,「同性戀角色」是一個多麼自足多麼能夠自圓其說的表演平台。事實上這位朋友並不了解同性戀,我也同樣不了解同性戀,只是當我偶然震驚於同性戀在人群中所佔比例,再對比生活中遇見他們的趨零機率時,我相信,同性戀除了性傾向,其他方面都跟我們一摸一樣。情事之傷,逝者之殤,歷史上完成這一類角色的大有人在,細膩精湛的該類表演也不勝枚舉,如果這是異性戀的故事,高高在上的評論者便會視若無睹甚至狠心挑剔,但如果「同性戀」三字被不無目的地安插上去之後,觀眾的談論和專業的嘉獎便會自動增長數倍。這難道不能說明問題嗎?

所以,在目睹這麼多才子佳人因扮演同性戀而輕鬆折桂之後(詹姆斯.維爾比、喬納森.普雷斯、希斯.萊傑、西恩.潘、希拉蕊.斯萬克、娜奧米.沃茨......),我逐漸對這類角色失去了原有的信服,逐漸減少了對這類表演的盲目欣賞,逐漸開始厭倦這因不斷複製而顯得娛樂的演藝神話。如果套用權力系譜的社會學分析和現實主義寫作的美學說法,大眾通過想像所形成的對同性戀演繹的藝術認同,可能無意間扮演了一股將現實社會中的同性戀群體繼續特殊化、邊緣化的壓迫力量,這無疑是異常反諷的!當然,George這個角色本身在故事中的性格特點是讓人喜愛的,執著深情、睿智幽默、並且充滿了自省。電影中,古巴飛彈危機、希區柯克的精神病患者和同性戀這三個元素的組合略帶黑色幽默的成份,但它們無疑都是那個年代躁動與不安的象徵,但主人公的行事作風與時代氛圍以及他大學老師的身份相左,正如他說他需要傷感而不是為冷戰憂慮。他整個人的魅力是向內凝聚向下沉澱的,他的感念在情感、在心懷、在一些形而上的思維中。角色的這些特質賦予了演員除「同性戀」之外的發揮空間,從這個層面來說,科林.弗斯拿捏得倒是相當精準而生動。

就電影來說,這部電影可以稱得上處女作中的佳作了,這是導演湯姆.福德作為設計師的本行優勢與用心動腦筋的成果,他極為成功地避免了初執導筒可能產生的一些生澀和稚氣。導演不但將他對時尚與美的把握完美地展現在了這部電影裡,並且還很好地完成了別緻的電影敘事。影片的序幕是赤裸的主角在幽暗的水底浮沉,這預告了男主角在故事中的心境和歷程,他一直深陷愛人去世的噩耗中,對生活失去信心,對自我產生懷疑,赤裸的身體猶如他被看穿的同志身份在接受審判,又如在生命的最後一天結束後即將回歸的純潔狀態。開場戲裡,以畫外音效果告知觀眾的車禍的悲慘瞬間和雪地裡的儀式般的吻別,營造了強烈的宗教美感。敘事手法上雖然採用普通的閃回,但是卻在側面上支撐了當下的敘事,使得主角在短短一天內的經歷變得緊湊而飽滿。並且閃回也不是採用正向敘事,而是將不同時空的片段很用心地安插在了主人公不同的內心戲段落里,讓人能夠很好地體會主人公心境的緣由,並逐步完成了故事脈絡的邏輯化。導演那獨特的時裝嗅覺,將六十年代裡的衣著髮式等都做了很多改良,使得裡面的人物個個顯得優雅靚麗,個別道具也非常具有現在流行的簡約風。視覺效果上,從碎片化的構圖、扭曲的鏡像光影、隨處可見的柔光效果、高倍慢速的運動鏡頭,到形式感強烈的重複剪輯、面部和肢體的大量特寫,都可以看出王家衛電影的影響,但是《單身男子》在色調上卻非常素雅,少了王氏電影中的曖昧繾綣,多了一些冷靜沉思。電影中還有個別被形式美所淹沒的不太出挑的隱喻表達,例如既起到分段作用又預示生命完結的時鐘,扮演守夜人角色的貓頭鷹的飛離等。此外,配樂也有極簡主義的味道,跟Rachel Portman的感覺有點相近。

評論