電影訊息

電影評論更多影評

2010-06-03 05:19:27

王書亞:最後一個夏娃:《女教宗》

文章來源:http://www.artblog.cn/U/joshuawang/archives/2010/91621.html

作者:王書亞

小說譯者謝瑤玲女士,是東吳大學的老師。東吳的校訓,是孫中山寫給蔣介石的一句話,「養天地正氣,法古今完人」。一位基督徒總統,寫給下一位基督徒總統。但言語內涵,卻與他們的信仰,毫無瓜葛。就像一位馬克思主義領袖,寫給下一位馬克思主義領袖,說「你辦事,我放心」,聽上去也與所信之道,南轅北轍。

天地若有正氣,必來自天地之外,貫乎天地之中。豈能從肚腹中養得出來。所以莊子說「養氣」,聖經說「吹氣」。養氣自重,吹氣自卑。就像我為小書亞買的氣球,你不吹它,它永遠都是癟的。

古今地上,也沒有完人。台灣的小學課本,把田橫五百壯士,稱為「五百完人」。閻錫山離開大陸,留下五百人,人人身藏毒藥,要為黨國殉忠。蔣介石率文武百官祭奠,也稱他們為「太原五百完人」。

所以我一看東吳的校訓,「完人」二字,就像學術的蒼蠅,靈魂的水貨。人類的走向,是越來越自負。人類的悲劇,是永遠對自己身臨其境的世代,評價過高。一切道德上的努力,都好像在氣球上寫「養天地正氣」。一切物質上的堆積,都好像在墳墓中說:「法古今完人」。

在第一個復活節的早上,天使說過一句善意而錐心的挖苦話。幾個婦女看見耶穌的墳墓空了,細麻布擺在一邊。她們就東張西望,在墓地穿行。天使穿著白衣顯現,對她們說:「無知的人啊,為什麼在死人中找活人呢」。

這句話常點醒我。聖人、偉人,巨人,完人,其實都是死人。每當人們設立一個目標,杜撰一種主義,就開始翻開歷史,一次次地「從死人中找活人」。所以廣場上,依然掛滿死人的畫像。

聖經中,用「風」來比喻聖靈。用「吹氣」來比喻神將靈魂的樣式,就是屬乎真理的仁義與聖潔,放在人的血肉之軀中。吹氣,是對「被造」的一個生動描繪。尤其是在人類墮落後,耶穌說,心靈的重生,就如被風吹過一樣。所以救贖,對他來說,是十字架上的承擔;對我們而言,卻是一段風中奇緣。聖經把人的救贖之道,稱為人的第二次被造。吹氣,亦是對「新造」的一個生動描繪。

人若承認,自己是可憐的。就轉身,迎風站立。吹進去的是靈氣,養出來的是血氣。信仰的對象,是死裡復活的救主。而道德的楷模,都是陰間的死人。

學雷鋒的意思,就是從死人中找活人。三代之治的理想,也是從死人中找活人。不是天不生孔子,萬古如長夜。而是天不再生孔子,萬古如長夜。因為人類的病,就是再生障礙性貧血。

死人沒有權柄,將他的偉大,傳遞給活人。所以雷鋒是雷鋒,你還是你。道德,不像疾病可以傳染。道德在本質上像生命,生命不可傳染,生命就是生出來的命。惟有生命,可以生出生命。惟有活人,可以拯救活人。

這就是為什麼道德若不立在信仰之上,道德就是一個咒詛。信仰救人,是一個一個的救。道德殺人,是一片一片的殺。信仰是生命,就像零售,你要獨自開口,自己伸手;道德是標準,就像批發,同一批貨,只有一個編號。你在道德中被定罪,你在信仰中被揀選。

一次,我和小書亞出去,見一個老漢彎腰駝背,正在垃圾箱裡找東西。我叫小書亞拿了五塊錢過去。我第一眼生出的,是對他的憐憫。但這種憐憫只是道德意義上的。連同我的施捨在內,都誘惑著我,叫我生出內心深處,一種隱秘的驕傲。

但我第二眼生出的,是對自己的憐憫。當我把自己與那個老漢比較時,我是一個道德主義者。所謂道德生活,就是一種活在比較中的生活,所以在很大程度上,道德就等於道德優越性。只是,當我不是把自己和老漢比,而把自己和老漢撿回來的垃圾比時,我鼻子忽然就酸了,甚至差點哭出聲來。

為什麼我要送他錢。不是因為我不需要像他,從垃圾桶里撿東西;是因為我自己就是上帝從垃圾桶中揀回來的東西。我不能「養天地正氣」;我的同類中,也沒有可以傚法的古今完人。說到底,我無法活在崇高的道德中。我若不在信仰中被揀選、被新造;我的一切道德,都將助長我的道德優越感。就像水漲船高,我的道德優越感,終有一天,要吞沒我一切的道德實踐。

只是在第二種意義上,我才是一個基督的信仰者,而不是一個道德主義者。我出於信仰而施捨,不是出於道德而施捨。我出於我被造(舊造與新造)的本質而行善,不是出於我現實的才能、機遇、地位和品德而行善。

在上帝眼裡,只有這樣的、非道德主義的善,才是真正的善。因為行善的人,若不將善的來源和果效歸於上帝;他就沒有行善,反而行了惡。因為他將榮耀、來源和動力歸在自己(養天地正氣)身上,或歸在同類(法古今完人)身上。

這些是我看了電影,對自我的一段省察。哈姆雷特說,上帝給了我們一張臉,我們又自己造一張。上帝造人,是造男造女。無論男女,越過被造的地位、自我成聖的誘惑,其實都一樣強烈。

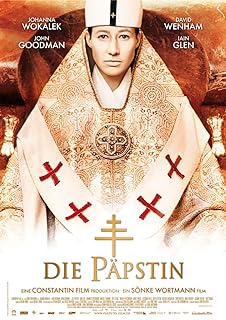

謝瑤玲老師譯過許多中世紀教會題材的小說,最著名的是《玫瑰之名》和這部《女教宗》。剛好,德國拍了這部電影。在十三世紀的傳說中,這位女教宗若安,據說是在德國南部出生的(離馬丁·路德的家鄉不遠)。德國人似乎很喜歡這個子虛烏有的故事,能同時滿足民族主義、女權主義和理性主義的三座大山。

剛好,國內今年也出版了中譯本。傳說中,若安是一位才華橫溢的女子。她喬裝成修道士,一生渴望讓自己的才華,如明亮晨星,照在人前。電影迎合女性主義的視角,將悲劇刻畫為社會性的,即女性的地位、才華在那個時代不被尊重。但在我看來,真正的悲劇仍然是關乎信仰的。如果上帝造人,是造男造女。那麼性別在人類社會的構成、和睦與美善中,到底扮演什麼角色?女權主義的一個左翼立場,就是才華掛帥,性別靠邊。和左翼的政治掛帥一樣,基本原則,就是誰有本事誰上。於是男女性別就被非生命化,被視為物種進化中一種階段性的、和粗糙的安排。

若安在學會了掩蓋每月的經血,也為此捨棄了婚姻和家庭。但她仍無法勝過情慾的試探。在梵蒂岡懷孕,遊行中當街產子,難產而死,以一種怵目驚心的方式,暴露了她隱藏一生的性別。啟蒙運動後,這個十三世紀的傳說被翻將出來,不斷成為女權主義和反宗教的噱頭。

今天的女性,有雙重悲劇。一是男人們的傲慢和背約,使女人一直難以在家庭和社會中得著她們配得的平等與尊敬。二是女人們以犧牲、抹煞、藐視和放棄女性身份與特質的方式,去爭取一種作為「人」、而不是作為「女人」的虛構的自由。

傳揚若安的故事,也是一種死人中找活人的努力。性別,本當是人類被造的特性中最寶貴和令人敬畏的一部份。但在一個慢慢男女不分的世代,人類的性別,要嘛成了雞肋,要嘛成了化妝品。

若安的父親,是一個固執的鄉村牧師。他在信仰上懷著深深的偏見,活在一種道德主義的殘酷中。父親拒絕讓若安學習,她離家出走,選擇了一條錯誤的反抗之路。就是以隱藏性別的方式,去證明白己的才華。若安難產而死的悲劇,也是今日一切女權主義者的悲劇:誰若羞辱自己的性別,她(他)的性別終將反過來羞辱她(他)。

無論若安有多聰慧,當克洛維的日耳曼士兵衝進教堂時,她本能地躲在了祭壇下。智力不如她、也因此不被她尊敬的哥哥,卻起身拔劍,為她而死。我多麼盼望智慧的若安能在這之後,回到對自己性別的認同中去努力。她卻反而決定一生隱藏在性別的謊言中。從這個角度說,她並不是女性主義者,而是一個反女性主義者。因為現世的苦難,使她不願相信夏娃的一切尊貴、才華和美好,和夏娃的性別密不可分;也不再相信男女性別的被造中,飽含著一個儘管艱辛、卻始終高於這黑暗世代的崇高應許。

女權主義的夢想,其實和男權主義一樣,是一種雌性同體的文化,和一種道德主義的文化。這種文化麻痹人們的常識,遊說人們活在信心之外,並慫恿人們掙脫性別,鼓勵人們自我造型,目的就是從人類下降為蚯蚓。

2010-5-25

舉報

評論