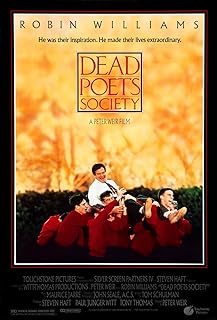

電影訊息

電影評論更多影評

2010-06-06 21:50:30

讀詩的少年

讀詩的少年

----淺評電影《死亡詩社》

老實說,我對這部被普遍誇獎的美國勵志片並不怎麼來電。同為青春勵志片,它的受挫在《肖申克的救贖》、《幸福來敲門》面前顯得有點力不從心;笨拙的煽情使得它在《唱詩班的春天》面前像個蹣跚學步的孩童;同時單一歷時的敘事序列,它在情節設置上多少輸了《美麗心靈》一大截,在人物刻畫上又遠遜於《跳出我天地》。正如一位豆瓣上一個朋友說的,「對不起,在我看來你還不行。」

但是感覺上還是很喜歡它,私下裡揣度一下,大抵可能是因為其中的梭羅、惠特曼等人的文字和詩歌。寫在詩社「寶書」扉頁上的《瓦爾登湖》裡的段落:「我到林中去,因為我希望謹慎地生活,只面對生活的基本事實,看看我是否學得到生活要教育我的東西,免得到了臨死的時候,才發現我根本就沒有生活過。我不希望度過非生活的生活,生活是那樣的可愛;我卻也不願意去修行過隱逸的生活,除非是萬不得已……」,惠特曼紀念大鬍子總統林肯的詩:《O CAPTAIN! MY CAPTAIN!》,ROBERT FROST的《THE ROAD NOT TAKEN》,最迷人的要數,莎士比亞的第18號十四行詩和拜倫的《她在美中步履姍姍》,尤其在昏暗的山洞中,當少年唸出拜倫的「她在美中步履姍姍,像星空和無雲的夜晚;光明和黑暗的精華,在她的臉上和眼裡交叉;這樣化為柔和的光,上天不准浮華的白日分享。」我看見了少女眼中有著淡然的生命光彩在婉轉流動,迷人不已。

讓我們跳過女性主義電影理論等若干可以用於這部電影解剖的學院派觀點吧。我只想談其中的一點。電影中有一個片段,基丁老師在空地中讓學生各自按照自己的姿勢、節奏和意願走自己的路,以告誡學生「順從的危險」,學會擺脫作為四大立校支柱之一的「傳統」的桎梏。然而基丁老師萬萬沒有想到電影最後,學生一個個站上桌子,唱著詩歌「O CAPTAIN! MY CAPTAIN!」與他告別,事實上恰恰是一次無意識的順從-----先是托德,然而是其他學生,一個一個因循感情的盲從,此刻你不能認可他們的理智。這似乎構成了一種可笑的悖論,一種生命哲學的圈圍。事實上,作為自由思考的啟蒙者—--基丁老師,他無意中也代表著自中世紀以來歐洲文化的一個傳統,不過這與正統的文化傳承相去甚遠,僅僅代表文化離心力的顛覆性的力量,這種力量上可以追溯到亞里士多德,傳承者諸如薄伽丘、拉伯雷、但丁、歌德不計其數,正是陀思妥耶夫斯基筆下「偉大的傳統」,所以電影《死亡詩社》中根本不存在傳統與創新之間二元對立式的鬥爭,光影鏡頭中那些學生渾然不知自己其實是處在兩種傳統的鬥爭的漩渦之中,年幼的他們擠壓在幾種傳統力量(或曰父權)的交鋒之中,茫然不知。只不過作為代表自由思考,象徵文化離心力的基丁老師,他帶給這些從沒領略過其中魅力的學生更多心靈上的震撼和共鳴,也因為其弱小和反叛不覺中獲取了同情和認同。基丁老師最後被辭去教職,無疑暗示這文化傳統鬥爭的暫時中斷和結束,文化離心力毫無例外的又一次遭遇放逐,當然這不會減少其信徒內心的虔誠和追隨,我敢肯定他已經在學校威爾頓預備學院中埋下了火種。

很喜歡裡面好幾個關於少年深夜到印第安人山洞中吟唱死亡詩歌的鏡頭,實在愛到欲罷不能,儘管它們還是有很多瑕疵。導演選的詩歌很好,但是他太急於表達少年內心中的狂躁和不安了,因此多少,抹去了詩歌安靜、柔和但又充滿力量的美感。只是有點覺得可惜,山洞中一定有漏雨的水滴吧,一定有默默的回聲吧,如果導演能將這些事物帶入鏡頭之中,讓我們看一下這些安靜的事物在少年浮躁激情的朗誦中生發出怎樣顫動的聲音,又或者如水波來迴蕩漾的詩歌朗誦的回音,是如何映襯著少年的心境,和奏聲聲生命的律動。可惜沒有看到。

依稀想起小時候的自己,記得也曾經有一段時間很喜歡朗誦和亂寫現代詩歌。大概小學四、五年級的時候,和一位好朋友從學校不大的圖書館中借來幾本舒婷等人的詩歌。朋友的家對面就是江河的臨近入海的地方,我們就是無意識地對著奔騰而過的江水和颯颯帶著魚腥味道的江風朗誦那些70、80年代的朦朧詩的名篇,舒婷的《致橡樹》、《祖國啊,我親愛的祖國》,顧城的《一代人》、海子的《面朝大海 春暖花開》……尤其是大聲朗誦海子的《面朝大海 春暖花開》時,我和朋友一人一句或者一人一段,你唱我和,沒有適當的停頓,卻念得不亦樂乎,只是感覺這詩寫得實在太好了。我們也的確像電影中的少年們,似乎朦朧中感覺到了這些詩歌的美感,也稀疏地勾勒出了一絲想像。沒有大海,我們有大江啊,依舊可以春暖還開。記得那時還模仿寫起了一些狗屁不通的詩歌,我至今還猶有印像自己寫過一首四節的小詩----《家鄉的小河》,其中有一句是「小河遼遼,夢境綿綿」,還有最後一段是「我又一次來到你的身旁,希望你靜靜地聽我唱讚美你的歌,歌聲飄散在你的臉上,化作漁夫身影的蹉跎」……為什麼記得這麼深呢,因為當時一個老師無意中看到這首狗屁不通的詩歌,大加讚賞之餘悄悄地問了我一句,「上保,『遼遼』是什麼意思」,其實到現在我還是不知道:「遼遼」有何含義,可能當時就是覺得要表達遼闊的意思吧,而且念起來特別好聽。現在逐漸懂得,那是詩歌中的韻律,疊字形成的音韻美感。

只是當我現在看到電影中少年在印第安人山洞中遐意無限地念起拜倫的詩句「她在美中步履姍姍,像星空和無雲的夜晚;光明和黑暗的精華,在她的臉上和眼裡交叉……」,我方才深深地意識到那已經是很久很久以前的事情了,寫詩的少年,讀詩的少年,懵懂無知、卻充滿幻想,不覺間想到其實那時我們還是懂得詩歌的,因為詩歌的最真正魅力之處便是激起你心靈的美感和共鳴,讓你有一種情不自禁朗誦的衝動。而我們做到了。現在那朋友已為人父,而我還是在純淨的校園中迷茫地尋找自己單薄的青春和理想,生命將我們拋入不可預見的旅途,我們一同缺失的便是對詩歌那種莫名的敏感,對於詩歌只能付諸筆端嘴嚼般的回憶和粗濫的懷念。

相傳色諾芬筆下遠征的希臘士兵,在看見大海時,彷如看見母親,看見故土,狂野不止地嚷念:「大海,大海…..」古希臘文念起的talasa(音似),一經拖長和重複,其實這重複的「大海」也是詩歌,裡面有士兵濃厚的思鄉情感。遠征之人仍有「不知何處吹蘆管,一夜徵人盡望鄉」的詩意,而我該去哪裡尋找這份已經丟失的對詩歌的莫名感覺呢?尤其是在某時某地對詩歌的朗誦的衝動?或許明天我應該拿著惠特曼的《草葉草》到沕水邊上,對著那些靜謐的山水,大聲嚷念,說不定也會看見詩歌中一絲流光的色彩。

評論