電影訊息

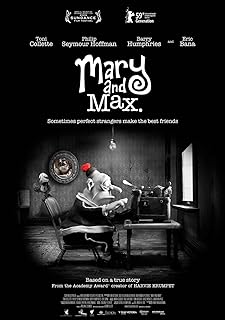

巧克力情緣--Mary and Max

編劇: 亞當艾利特

演員: 東妮克莉蒂 菲力普西蒙霍夫曼 艾瑞克巴納 Barry Humphries Bethany Whitmore

玛丽和马克思/巧克力情缘/玛丽和麦克斯

導演: 亞當艾利特編劇: 亞當艾利特

演員: 東妮克莉蒂 菲力普西蒙霍夫曼 艾瑞克巴納 Barry Humphries Bethany Whitmore

電影評論更多影評

2010-06-29 18:02:52

為內心的孤島架起一道橋

推薦理由:2009年法國昂錫國際動畫影展最佳動畫長片獎,柏林國際電影節水晶熊獎及渥太華國際動畫電影節最高獎

片名:瑪麗和馬克思

類型:動畫

導演/編劇:亞當•艾略特

上映日期:4月9日(澳洲)

讀家:白小頂

推薦指數:★★★★★★

一句話評論:愛死了這部電影,看了不止一遍,一次關於友情、自我和自我剖析的心靈之旅,久違的感動和真誠。

瑪麗和馬克思是在完全意外的情況下相識,一個遠在澳洲的鄉村,明媚、寧靜而熱情;一個在美國的紐約大都會,灰暗、喧囂而冷漠。某一天,瑪麗心血來潮給馬克思寫了一封信,兩個人開始了長達18年的交往。

這是一次關於友情、自我和自我剖析的心靈之旅。8歲的瑪麗對世界充滿期待,她不喜歡額頭的胎記,渴望遇到愛情,想要嘗試一切,她有那麼多的為什麼需要解答,她的世界是彩色的;而44歲的馬克思歷經歲月,輕微自閉症的他,活在自己的世界,每天如同發條般規律的生活,堅守原則還自以為是,他懶得去想為什麼,因為他已經忘了去關注什麼,他的日子永遠是黑白的。

電影中說每個人都是孤島,其實人生在某種程度上就是學習並適應在孤島生存。瑪麗的爸爸藉助喜歡的鳥類標本,而瑪麗的媽媽依賴雪利酒和香菸,馬克思幻想出拉維奧利先生當朋友,種種自我逃避和自我麻痹,這都是我們學著適應的方式。

影片並不迴避死亡,疾病,衰老,就像電影中說的每個人人生都有裂縫,每個人的道路上都有菸頭、垃圾、香蕉皮,很難說那些瑕疵是來自於生活的本質,還是我們自身的缺失,它就是一種病,想要忘卻的時候卻又隱隱作痛,而這樣的孤獨感或者說挫敗感會始終伴隨著我們的人生,難道除了忍受孤島就沒有別的方式了嗎?

瑪麗渴望了解,馬克思選擇封閉,兩個都不完整的人,卻藉助信件傾訴著自己對社會、愛情、友情的真實看法,並不斷的向對方袒露自己的喜好和經歷。通過剖析自我和自我剖析,他們從對方身上得到了關於自我的重構,並獲得了體驗另一種人生的機會,——兩個人的孤島因此而架起了通往各自內心的橋樑。坦誠和真誠使他們的友誼比愛情更難得,比親情更體諒,所以即使有過疏遠,卻又能重歸於好。兩個名字里都有「M」,性格迥異的人,雖然未曾謀面,卻如此惺惺相惜,他們的人生如此不同卻和諧的交織著一起。

這部動畫的情節就像信紙一樣簡單,卻寫滿內容,影片中充滿了不期而遇的感動、幽默及讓我們用心思考的情節。我們都曾經像瑪麗純真無知好奇過,卻都變成像馬克思一樣把自己層層包裹,成人的世界有太多的難以溝通和無法理解,這段跨越年齡和空間的友情,其實正諷刺了在物質世界下,尤其是都市中,人與人之間的冷漠和戒備。

導演選擇了黏土動畫這種相對於3D動畫走向沒落的動畫形式,而藉助的交流方式——書信,在網路和手機的衝擊下同樣變得越來越稀缺,相對於即時聊天的隨心所欲和簡訊的氾濫,經過思考寫在信箋上的文字更能反映出一個人的真實自我,表面的親近掩飾不住內心之間距離的疏遠,交流的快捷並不意味著溝通的跨越界限,這樣的反差情緒在電影中比比皆是,可以看出,導演的創作初衷,正是為了喚起觀眾對這些消亡的美好事物的珍視,所以,他們倆的故事才會如此打動我們。

瑪麗在最後還是沒有見到馬克思,有點遺憾卻並不是缺失,因為他們在很多年都彼此輝映,相互溫暖。那些天花板上一封封被熨燙的整整齊齊的信,還有那台不出聲卻記錄一切的印表機,正是兩個人友誼最美好的見證。

如果說《飛屋環遊記》是一部溫情脈脈的成人童話,那麼《瑪麗和馬克思》就是剖析我們內心的手術刀,雖然不露聲色,但每拉下去卻很疼,從生活的細微處去挖掘關於生命本質的思考,讓人直面真實的自己。

評論