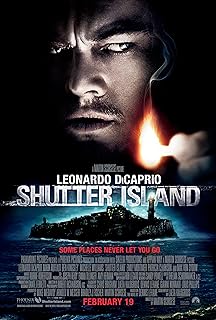

禁闭岛/不赦岛(港)/隔离岛(台)

導演: 馬丁史柯西斯編劇: Laeta Kalogridis 丹尼斯勒翰

演員: 李奧納多狄卡皮歐 馬克魯法洛 班金斯利 艾蜜莉莫蒂兒

2010-07-05 20:45:20

《禁閉島》:世間沒有更壞的牢房

************這篇影評可能有雷************

1

關於這部電影,我想談兩個問題,一是關於這部電影本身,二是探討這部影片所探討的。

竊以為,美國電影同歐洲電影的基本區別在於它們的敘事結構。歐洲電影中的反敘事手法是顯而易見的,而且也成就了不少偉大的作品,像《野草莓》、《廣島之戀》、《去年夏天在馬里昂巴》等,這些作品的共同特點是刻意打亂敘事的基本順序,使敘事時空割裂並文本化,造就一種意念化時空。即便像特呂弗這種比較注重敘事性的導演的作品,也幾乎沒有完整的故事,而只是呈現給我們一些能令我們觸動且無限擴展情感空間和思維格局的斷片。

美國電影中的反敘事更具特點,因為敘事與反敘事總是相對而言的,在完整的、邏輯性很強的敘事中摻入反敘事,效果更加強烈,只不過這種效果不會表現為風格化和類型化。《禁閉島》這部電影的敘事非常精彩,既是一部「反轉劇」,又有一個十分自然、同影片中的雙層敘事邏輯都融合無跡的開放式結局;正因為如此,它的反敘事就顯得更加漂亮,難怪電影結束後,后座那一批追求形式感刺激的觀眾要大力鼓掌了。

具體來說,《禁閉島》的反敘事,不僅僅表現在整體上的「反轉」結構,更表現在反轉的兩層邏輯之間有著高度的契合度,兩層敘事邏輯之間的關係也有不同的理解方式,我這裡可以提供出兩種:一種是,迪卡普里歐所扮演的丹尼斯確實是個正常人,受某種神秘力量(這種神秘力量是什麼,容我稍後討論)的驅使,來到了精神病院,當然除了丹尼斯之外,別人都知道他是被騙來當試驗品的;接著,他被騙服下了考利醫生提供的迷幻劑,產生了可怕的幻覺,進而受到蠱惑,儘管因為遇到了另一個從精神病院逃離的迫害者,聽從忠告而轉入正面對抗,但在那種強大的神秘力量之下,在精神病院這個小社會的勢力彈壓之下,最終違心卻也自覺地接受了自己的新身份——一個精神病人,成為了試驗品。在這裡,反敘事表現為,這個看似正常的社會是一場騙局。另一種理解方式是,丹尼斯正是自己臆想中的兇手萊迪斯,一開始,他的行為讓我們都以為他是正常人,而精神病院是迫害者,是那種左右人的神秘力量在這個世間的某個代表,但是被騙的恰恰是觀眾自己,因為那個神秘力量的源頭恰恰是丹尼斯-萊迪斯自己,他不是一個應該同情和放縱的弱者,而正是一個需要治療的弱者,他是他自己幻想的犧牲者。在這裡,反敘事表現為,人的自欺欺人。

然而,影片最漂亮的反敘事還不在於故事本身,而在於某些非敘事性的片段、某些細節、某些長鏡頭。比如丹尼斯-萊迪斯的一些幻覺場面被給予了較大的篇幅,使它們相對獨立與完整;又比如,丹尼斯-萊迪斯在山洞中遇見女精神病學者和在碉堡病區中見到諾伊斯這兩場戲很重要,這兩人都講了一些似有所指的話,推翻了之前的邏輯,同時又建立了新的邏輯,或者又像是無邏輯的,然而這些重要的資訊,又並非那種哲學探討式的,卻是緊扣情節主線的。尤其是那個女學者,她可能本身是個幻覺,也可能她像丹尼斯-萊迪斯一樣,真的是個患者,要選擇任何一種可能性對我們來說,都是一樁艱難的事情。

尤其要指出的,是電影的長鏡頭,它們往往具有令人窒息的力量。馬丁斯科塞斯是最善於使用長鏡頭的導演之一,他的長鏡頭絕非新聞化、日常化的那種展現,而是有節奏感的,我印象最深刻的是影片接近尾聲的那個幻覺,丹尼斯-萊迪斯呼喚著妻子,屋中卻無一人,他來到湖邊,妻子坐在亭子裡,聽到他的呼喚聲,起先很久沒動彈,讓人以為她已經死了,接著她轉過頭,緩緩站起身,走了過來。這個鏡頭從物理時間上來說其實並不算很長,遠遠無法與斯科塞斯的《俄羅斯方舟》相比,但是,她本該聽到丈夫的呼喚便起身,卻延遲了大約三秒鐘的時間,這使鏡頭在心理時間上延伸到幾乎有一分鐘的時間。這種「破壞」了敘事本有節奏的鏡頭運用(前提是多數鏡頭的節奏感都是正確的,是符合敘事本有結構的,流暢的)是最為高明的反敘事,在很多地方,本來只需要一秒鐘甚至半秒鐘的鏡頭,也往往被延長了一倍左右,從而「破壞」了敘事的流暢性,也破壞了觀眾的心理節奏,在完整呈現了事件邏輯的同時,又無形中消解了那種邏輯性,因為這種邏輯性不僅僅是我們觀念中的,更是影像敘事技巧所嚴格要求的。

2

哈姆萊特說:世界是一座牢獄,丹麥是其中最壞的一間。要知道,反敘事的敘事並不是現代派的創造發明,而是自有形而上的思索以來就滲透在傳奇故事中的。莎士比亞的戲劇,其外部由傳奇性的故事包裝,然而細究之下,故事情節並不是由人物的行為所推動的,這同我們後來的經典戲劇理論形同陌路。人物所作的,只是不停地思考和認清自身所處的處境,這是唯一的動作性,就像找到迷宮的出口,然後走出去一樣。然而很不幸的是,很多人未能找到那個出口,即便如哈姆雷特這樣的智者。

所幸的是,沒有無出口的迷宮,瑞士劇作家迪倫馬特說,世界是一條沒有出口的隧道;我想說,隧道盡頭只是幪著一片黑色的紙罷了。顧准說過(大意如此),即便我們的制度已經千瘡百孔,它仍然會歪歪斜斜地往前走,在人間建立上帝的天國,這是徹底的幻夢,矛盾永遠存在,我們所能做的只是不斷地推翻暴行,讓世界變得更好。這話其實很淺顯,但是能真正認清現實的人不多。一種認識是,既然這個社會就是這樣殘酷、無情,那麼個人所能做的就是在有生之年儘量攫取,及時行樂,滿足自己的慾望;另一種認識是,人生無望,只能寄望於各種形式的逃避或「解脫」(用雙引號是要指出,這是對「解脫」一詞的錯誤理解)。事實上,我不承認希望這一詞,也不承認絕望這一詞,我所理解的現實是,不問可為不可為,只問當為不當為,只要不絕望,便是希望。總之,無論是哈姆萊特還是迪倫馬特,這些偉大人物的智慧,全部建立在一種偏見之上,而人首先應當解脫的就是偏見本身。

文明的建立、社會的制度化和體系化,它的本質是什麼?如果用槓桿原理來解釋,撬起整個文明與社會體系的那個點,也常常被觀察者們所忽略的那個點,不是美德或智慧,而是私慾,沒有它,一切文明都將霎時間轟然瓦解。

那麼,我們所生活的社會又是怎麼被建立起來的呢?還是回到《禁閉島》這部電影中來看一看。

假定丹尼斯一開始是個正常人,精神病院的立場就是尋找那些曾經受過某些創傷、有精神病變可能的人來進行試驗。一開始,醫院讓丹尼斯潛意識中的創傷顯現、強化,讓他看到自己在戰爭中的暴行,然後,告訴他有三個小女孩被一個母親殺死,讓他將戰爭中的殺戮與對小女孩的殺戮聯繫起來,第三步,告訴丹尼斯,那三個小女孩其實不是別的母親殺的,正是他自己的妻子殺的,這件事勾起讓他終身內疚的戰爭殺戮,因此在憤怒之下,丹尼斯殺死了妻子,之後,丹尼斯的記憶選擇機制選擇遺忘這件事。就這樣,精神病院為丹尼斯重新編造了一份記憶,使丹尼斯自己也認同了這段記憶,並調動起他潛意識中的暴力因素,從而成為他有精神病的鐵證。當然對於外界,醫院的編造具有絕對權威性,就這樣,丹尼斯在無法防備(不是不防備!)的情況下,通過程序化的過程控制,被完全改造成另外一個人——殺人魔萊迪斯。

在這個過程中,醫院的罪惡和私慾被巧妙地轉移到某個個人的身上,這正是運用了公眾的某些心理弱點:一,相信簡單的資訊、尤其是來自權威的簡單資訊;二,只相信看得見的東西,即相信個人是壞人、變態、惡魔,但絕不肯相信整個社會的運作之源實際上就是罪惡與私慾。

在另一種情況下,假定丹尼斯確實有病,但他在絕大多數的時間裡,用他對於自己所編造出來的那個身份的信念感騙過了公眾(起碼是騙過了觀眾),讓我們相信弱者總是身處被迫害的危險之中,這當然也契合了公眾的某些心理弱點,即大多數人都有這種被迫害的妄想症,但是卻往往忽略個體身上所潛藏的慾望的巨大力量。

將這兩種假定合併,就產生了真實的社會情況:

一開始,每個人的個體價值以及他們所分配的生活資料完全一樣,這來自於同類的共識;

接著,有一部份人,因為差異性的存在,也就是智能與慾望遠遠超過其他人,開始操縱別人為他們效力,這樣的人,在群體中大約佔千分之四,他們隱藏在人群之中,很難現形,因為他們的外表與其他人並沒有巨大的差異;這千分之四的人首先告訴一部份同樣有野心的人,人與人在智能和慾望上的巨大差距,而這部份人在智能上不如千分之四的那部份人,但是超過餘下的人,這部份人就成為千分之四那部份人的鷹犬,這部份人大約占20%,這樣,人類被分成三個主要的群體,即千分之四、20%和80%。指令總是自上而下地傳達,而大量指令都是與攫取和聚斂有關,當然,最上層的群體我們根本無法見到,無法知曉,不知道指令如何產生,來自何方,他們對我們彷彿是命運一般的存在,我們只見到指令的執行者,即主要是80%中的那些最為具體的個人,我們也只能時刻準備在人海中進行沒有掩體的防守,久而久之就形成一場混戰。所以,對於犯罪最為合理的解釋就是,在一種情況下,普通人無法議論;在另一種情況下,是有一部份鷹犬因為沒有得到足夠的食物而開始造反,這些鷹犬是誰呢?就是我們。獵物是誰呢?也是我們。

這個簡單的模型就是我們這個社會的組成結構。

但是事情還沒有結束,不要以為這4%的人是穩定群體,因為近距離地來看,他們也是由個體組成的,他們的總量保持不變,但是成員會產生變化。如果作為精神病人的丹尼斯造反成功的話,歷史就將重新書寫,成員會大換血,但是這個模型絕對不可能有任何改變,因為前面已經講過了,沒有私慾作為支點,我們的文明會轟然坍塌——它至今都棲身於槓桿之上,搖搖欲墜的,但可怕的不是它可能會坍塌,可怕的是,即便掃蕩整個星球,一切變成廢墟,只要有一人尚存,也仍然改變不了這個基本事實。哈姆萊特等人思索的終點,到此為止。接下來的事情,他們不敢想像,無法想像。

3

我個人覺得,電影給我們最重要的提示,是如何戰勝這個世界。它警告我們,努力戰勝別人的結果其實是一場悲劇,但是人為什麼無法停止互相戰勝的慣性呢?因為人類社會的運行機制一旦啟動,就再也無法停止下來,每個人既是不知疲倦的驅動者,同時又充當燃料。這讓我想到了劉小楓的一篇長文《丹東與妓女》,其中有一章《思想界的刑事偵探畢希納》,專門分析了法國大革命的運行機制——雅各賓派推翻吉倫特派政府之後,其核心機構革命委員會的合法性就已經不存在了,但是雅各賓黨人卻不能沒有革命委員會這個核心機構,為了維持自己存在的合法性,革命委員會必須不斷向公眾證明仍然有危害他們的反革命存在,同時不斷把別人送上斷頭台,然而諷刺的是,這架絞肉機最後完全失控,以致於把丹東、羅伯斯庇爾這些自己人也送上了斷頭台。

這架絞肉機從來沒有停止過。「天地不仁,以萬物為芻狗」——一方面來看,這是個事實,另一方面看,這只是由人類的侷限性所造成的事實,改變事實的唯一捷徑,就是停止互相戰勝,停止對控制權的爭奪。在《魔戒》中,象徵著世界主宰權的魔戒被投入火山,化為灰燼;在《星球大戰》中,絕地武士通過控制原力來保持心靈的平衡,其實,這些都是對「返璞歸真」這一主張的各種電影式的讀解,但是在現實中,事情並不會解決得如此輕易,因為人的邏輯總是:要擺脫別人的控制,必須取得控制權,但其實這並不能亘古不變的社會運行機制對人的控制,因為社會機制、人類文明和人的侷限根本就是一回事;即使採取暴力的方式,也不過是奴隸與主子的角色互換以及利益的再分配罷了。

我沒法想像那個光燦燦的人間天堂,但是我可以想像,所有的人一出生就被送往各自的牢房,即便是那些看得見的控制者,也不過是獄卒罷了,牢房外面的風景永遠可望不可即,我們平時所說的「走出去」,可能只是因為羨慕獄卒的位置罷了,不過,誰又能想到,圍城外面,仍然是圍城呢?但是,即便走不出這座大監獄,至少我們可以拆掉每一扇牢門,然後,忘記這個世界由誰說了算。