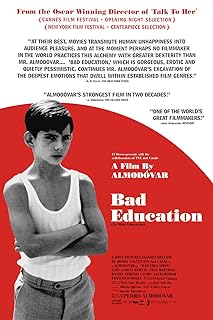

電影訊息

電影評論更多影評

2010-07-12 01:29:50

童年經歷對人的影響——電影《不良教育》的思考

童年經歷對人的影響

在很多人(包括我自己)身上深深地體會到童年經歷對人的影響之深遠。在接觸家庭治療以後,就更加震撼於童年經歷對人的影響。

可以說對人影響最大的東西是一個三角形:生(生命的意義),死(死亡的恐懼),家庭(應對模式)。

家庭的影響毋庸置疑地會貫穿我們的一生,或者說我們整個生命的過程都在用各種形式來展現家庭對我們的影響——因為我們的整個童年,在生命最初的時候,最適合形成對這世界第一印象的時候,我們對生活,對人性,對這個自己生存的環境的定位都是在童年時期得以形成,是的,這個印象的形成對我們的影響根深蒂固,在有些時候,我們甚至需要花費一生的時間去除那個階段對我們的影響,直至生命的終結。

電影裡的兩個主人公Enrique和Ignacio在一個教會學校長大,導演沒有交代為什麼他們要離開自己的父母而在那裡生活,但可以想見這背後一定是有合理的原因。

在沒有父母營造的安全的環境下,孩子們試圖學會自己獨立生活。然而他們的生活里總要有一個權威,這個人的社會身份是神父,也是語文老師,然而對於童年的孩子來說,這個人也代表著精神、世界和愛。

Enrique在很小的時候就表現出同性戀傾向,很明顯他的同性戀是天生的。某個晚上這對少年一起看過電影后,青澀但是真誠地互表愛意,那一刻充滿了人和人之間流動著的美好情感。然而很快這美好就被闖進來的神父撕裂,他侵犯了Ignacio,Ignacio默默地承受了那摧毀他整個安全感和存在感的疼痛,因為他天真地希望這可以換來與Enrique共守的甜蜜時光。

然而神父卻欺騙了他,Enrique還是被送走了。

Ignacio的這段經歷,充滿著欺騙、背叛、撕裂、屈辱、幻滅和恐懼,電影用一分為二的被撕裂的人來表達那深擊靈魂的痛苦。

童年的時候我們太幼小,會認為成年人的命令就是一切,會以為如果違抗命令就可能導致「無法生存」。任何來自外界的侵害除了接受別無他法,並且還可能認為那是自己應該承受的,為自己不能承受得很好而感到罪惡感。

任何的侵害都會激發起我們強烈的巨大的情緒反應,但這情緒反應往往沒辦法被很好地認可和接納,更沒有機會被及時地宣洩,一般都是被壓抑到潛意識深處,在淬不及防的時候用其他形式來間接地表達。

於是有的人可能會難以主宰自己的情緒,無法控制地大吵大嚷,並且情緒的觸點非常低,只要別人一個眼神就能引發他強烈的情緒反應;

有的人採取身體的自殘,因為心理和精神上實在太痛苦,痛苦到無法承受的地步,只好用讓身體疼痛的方式轉移,身體的疼痛相比心理疼痛,會比較容易承受一些;

有的人發展為邊緣性人格障礙,用歇斯底裡的情緒,頻繁的自殺威脅來獲取注意力,以驅趕「我沒有價值」的恐懼;

還有些人,會發展為自閉症或廣場恐怖症,害怕與人接觸,難以信任別人,以保護自己免受傷害。

當然可能還有其他形式。

電影裡的Ignacio選擇吸毒和整形的方式任意糟踐自己的身體以轉移痛苦的體驗,同時他選擇對自己的家人閉鎖自己的感情以避免再受傷害,哪怕是面對那麼慈愛的母親。

在人生的最後階段,他用寫作的方式來為自己療傷,就像拍攝這部電影其實對導演阿莫多瓦所具有的意義一樣。

文字、音樂、繪畫、電影、舞蹈等等藝術形式,都對人有很大的療傷作用。我們的情緒和感受其實都只是一些意象,這些意像是無形的只可意會不可言傳的,然而正是因為它的只可意會不可言傳,才會有瀰慢性的無法解釋的深刻的情緒體驗,然而當我們選擇用邏輯性的語言把它說出來,就等於在將這一團煙霧般的瀰慢性的感覺理性地解讀,梳理,體驗和麵對,這是個翻譯的過程,翻譯是需要集中的,集中感受,集中精神,集中力量,集中經驗,集中記憶,這個集中的過程本身就有很深的療癒作用——這也正是心理諮詢之所以有效果的其中一個原理。

聯想到佛洛依德說的「藝術創造是人們將多餘的性能量抒發」,這些話還是很有道理的。

你是不是我的那杯茶?

無論是在生活體驗里,還是在諮詢工作里,我越來越發現人和人之間有著一個看不見的磁場。一旦你走近,都能深刻地體會到那包裹別人身體的磁場,並在幾秒鐘之內就能判斷面前的這個人是否有吸引我的東西——在愛情面前,尤其如此。

有人將這個磁場解釋為一見鍾情的基本要素,然而我覺得一見鍾情其實更多的是愛上自己想像的感覺,或者更確切說是愛上自己的幻象,而非真實的那個人。

這裡說到的磁場,更多的是一個人的內在空間和精神層面的感覺,然而感覺這個東西,是最沒有辦法用邏輯性的語言和文字來傳達的。

人和人之間是有磁場在互動的,我想心理諮詢之所以那麼強調心理諮詢師的個人成長,也和這個磁場的震動有著很直接的關係——用諮詢師這個成長得相對較完善的人的磁場,持續不斷地和來訪者的磁場進行接觸,溫暖,滋潤,包容,校正,然後在某一個時刻,讓來訪者可以有力量運用自己學習到的東西,展現自己的智慧,去成長。

電影裡有一段Enrique和Juan在游泳池的對手戲,說的就是這個磁場。

Enrique正在泳池裡暢泳,Juan站在泳池脫衣服,他脫掉上衣,脫掉牛仔褲露出白色的內褲,忽然他抬頭看到在泳池裡露出個腦袋正看著自己的Enrique。大概一秒鐘的停頓後他決定不要裸體下水——從這個細節可以看到其實Juan從來不是同性戀,他之所以選擇與神父、Enrique發生身體接觸,只是因為那樣做可以滿足他的物質慾望。所以後來當看到他在Enrique身下那痛苦的表情,我深深地同情並理解他的痛苦,進而讓我想到那些從事著可以獲得高薪但自己卻非常討厭那工作的內容和形式的人,他們的選擇和juan何其相似。

我不知道人們是否問過自己這個問題:對於生命來說,究竟過程帶給你的幸福感更持久,還是那結果?

Enrique從泳池裡出來。他自然地光著身體走向那紅艷艷的椅子,用浴巾包裹身體。

兩個人開始對話。

對話中的Enrique很傷感,Juan卻依然在爭取他想要的那個角色,全然沒有感覺到任何異樣。

那一刻我幾乎能聽到Enrique心底的聲音:你,Ignacio,你怎麼會變成這個樣子?那個有著天籟般歌聲的純真少年呢?那雙明淨如湖水的眼神呢?那有著幾分抑鬱的純粹的心靈呢?

然而這個時候,Enrique和我,都不知道原來這根本不是Ignacio,真正Ignacio的已經離開這個世界了。

Enrique第一次見到Juan就敏感地嗅到一些異樣不同於Ignacio的東西,是的,他的感覺沒有錯,能讓他找到相通感的,不是像juan那樣關注外界,索求物質,必要時可以用身體換取任何物質渴望的人。

關於藝術家

誰會喜歡那些艷麗的色彩?問出這句話,我的腦海里跳出一個名字:梵谷。我相信如果作家路遙也畫畫的話,他也會選擇類似的色彩,跳躍的,高明度高飽和度的,對比強烈的。

電影一開始我就被那跳躍的色彩震懾住了,鮮紅色的窗簾,米黃色的牆壁,橙色和明黃色的衣服,唔,很少見這樣對比強烈的用色出現在電影語言裡。

我想,那是可以趕走陰霾的顏色,我想,心靈陷於黑暗但卻在不懈地追求光明的人會極度鍾情於它。

不久就知道了這個導演是一位同性戀者,我深深地感受到電影裡的Ignacio和Enrique都是他的化身,那些性幻想,那些悲傷,人物帶出來的深深的失落感,還有Enrique的茫然和無力,都貫穿始終。

記得多年前見過一句話:「你才是藝術家,你們全家都是藝術家」,不知道從什麼時候,「藝術家」成了貶義詞,似乎想到藝術家,就想到邋遢、做作、假文藝、包裝等讓人有不好聯想的詞彙。

不久前演員賈宏聲的突然離去,讓人們起了一陣的唏噓,我無意間在一個記者的部落格上看到他描述幾年前與賈宏聲的一次見面。原文已無從查起,但還記得他用的幾個詞「茫然」「孩子般無助」「孤獨」。

我相信每個人都有類似本原一樣的東西。

而那些天生的藝術家,生來就是為了要體驗孤獨感和痛苦感的。或者可以說那如影隨形無法擺脫的孤獨感和痛苦感正是激發他們創造力的源泉,從這個意義上來說,藝術家們要做的並不是去擺脫那孤獨和痛苦,而是要學會如何與孤獨和痛苦相處,把它們視為自己的朋友,自己的夥伴,甚至是造就自己才華的知己。

把那孤獨和痛苦轉化為藝術作品,在轉化和創造的過程中,體會自己的存在感,哀悼已消逝的東西,在投入那過程的過程中,昇華自己的靈魂和生命的意義。

認識自己,是個很慢長的過程,然而接納自己更是一生都要做的功課。

我們的一生都是個認識自己和接納自己的過程,也許,一直到生命終結,我們也依然沒有能夠完成這個功課,但是我們一直在路上,一直在朝著那個方向行進,至於能行進多少,能行進到什麼樣的深度,就看機緣了。 舉報

評論