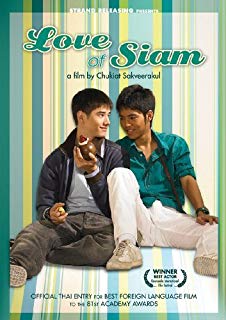

電影訊息

愛在暹邏--The Love of Siam

編劇: 楚吉克沙維拉根

演員: 維特維斯特‧海倫亞沃恩酷 馬力歐莫瑞爾 庫曼‧文雅莎 辛賈潘妮特 宋西特‧隆努帕空西

爱在暹罗/暹罗之恋/爱在暹罗广场

![]() 0 / 0人

Thailand:150分鐘 | Thailand:154分鐘 | Thailand:178分鐘 (Director's cut) | USA:157分鐘 (US dvd version: 157

0 / 0人

Thailand:150分鐘 | Thailand:154分鐘 | Thailand:178分鐘 (Director's cut) | USA:157分鐘 (US dvd version: 157

編劇: 楚吉克沙維拉根

演員: 維特維斯特‧海倫亞沃恩酷 馬力歐莫瑞爾 庫曼‧文雅莎 辛賈潘妮特 宋西特‧隆努帕空西

電影評論更多影評

2010-07-13 04:34:51

當時光逝去

聽說了很久,甚至在我研究生期間的一篇學期論文中提到過它的名字,--雖然跟它的內容無關,--但是居然在今天就突然打開來看了。

暹羅之戀。

假如倒退十年的我,能看到這樣一個影片,一定看到的不是現在的我眼中看到的那些吧。一定是對於同性之愛的好奇探究,青蔥時期紛亂掙扎的心思,以及對於遠遠離開去到遠方的懷想,這些凌駕於所有之上。

而今晚坐在螢幕前的我,只見到了一位母親,和一個女兒。

(一)

一開始只是把她當做一個必須出現的背景,唯一與一般背景母親不一樣的是,非常的美麗。除此之外,就與生活中你能見到的一位普通母親一樣,對女兒嚴管:要在旅行地滯留與朋友一起玩,她是最終的裁決者;在外的女兒打電話回來央求多留一日,父親也還是只能無可奈何的推給母親,由她來發出狠話。對丈夫強勢:父親對女兒的寵溺無奈,被她斥為管教不嚴;女兒意外失蹤後父親因自責而日漸委頓,從逃避現實,到後來為了喝酒而喝酒,忍無可忍的她終於說出「失敗者」三個字。對兒子期待:儘可能的把女兒不幸留下的陰影從兒子的生活中剔除掉,只冷口涼麵的問學習,閉口不談她的傷痛;在發現兒子發展出同性戀愛時,與那個跟她兒子同樣青澀寂寞的孩子攤牌,告訴他自己對兒子未來的種種設想,或者說,安排。

然而種種的可惡,背後又是怎樣的一顆柔軟的慈心,也正如每一位普通的母親。儘管擔心不已,最終還是答應女兒的要求,放她自由玩耍,沒人知道她日夜懸心。當女兒以「將在外,君命有所不受」的小無賴姿態打電話來時,還是給她機會,只說下次「再騙我,就別想下次再去哪裡玩」。當意外還是終於發生,父親自責崩潰之時,她依然面色平靜的對住女兒的照片,只是在女兒曾經的床邊坐定,攬住那似乎還流連著那骨肉的氣味的枕頭時,壓抑痛哭。當篤信基督家庭的一家之主父親決定再也不在飯前祈禱,並且要求搬離這傷心之地時,她讓這所有實現。當這父親自欺的保留女兒還在的臆想,她只忍住心痛一遍遍的告訴他真相,期待他的醒悟和回歸。她無法控制兒子日漸長大有自己的想法和行為,她只是每天默然接送他上學放學,就這一點點堅持。她無法讓丈夫清醒過來也無法控制他喝酒,只是每天中午彷彿是忘帶了東西一般回到家裡,彷彿順帶的把丈夫隨性吃了或者不吃的餐盤換掉,重新擺上新鮮的飯菜,而丈夫終於有一次抬腳來到她端走餐盤的房間,發現妻子正將已經冷硬的他剩下的飯食靜靜的送入自己口中。

那一點一滴的時光里,我們每一寸的生活里,哪裡不是這樣的母親在一個家裡試圖實現所有人的願望,而把自己本能的憂心與不安強行的塞進心的角落;在一切陷入混亂崩塌之時,支撐著所有人的信念,而將自己的撕心裂肺生硬的拼接在一處?那些故事情節或許陌生,而那些話語,那些眼神,那些久久才能在空中無聲變換的手勢,又是誰不熟悉的呢?

當時光逝去,卻是在一個虛擬的角色身上,才完整的看到自己的母親。

而哪一位母親不曾如片中人一樣正當年,有著無限的未來和憧憬,而對女兒的設想就是如自己一般呢?時光卻是怎樣的改變了她,和她本應陪伴在身側一同歡笑的女兒?

(二)

紅在電話裡說:「二十四小時內一定回來的!」此時的紅,一定與多年前的我一樣,一邊暗暗慶幸又獲得一次豁免,一邊難以理解或者根本從未把母親的擔憂放在自己大大的心上。其實她並不是不知道,而是以為自己剛剛開始踏上的真正人生途中,會有無數次回望母親撫慰母親的機會。母親也只是想,總有一天她會明白。而誰也不知道,這機會竟是永遠的失去了。

所以當酷似紅的君出現的時候,恐怕大家都在暗暗期望,即算情節不要如爛俗片一般狗血,那也至少讓君成為這遭遇不幸的一家人的救贖。君當然與紅不同。從初次見面,母親就以她的提問:「來自哪裡?」「父母是誰?」「現在做什麼?」「上一份工作是什麼?-- 我需要知道你是否能勝任這份工作。」破碎了任何狗血情節的可能。當然不是沒有震動,但只是那一秒而已。從此以後這母親就不斷提醒著君,也許是提醒自己,她作為陌生人的身份。

而奇的是君。即算是為了攢錢能去國外讀書,她也並不需要一次又一次地忍耐這個冷靜到近乎冷酷的母親,在她顯然做的比「母親」期待的更多的時候,默默聽任她除了安撫「父親」的工作時間之外,不近人情的將自己推出這個家庭的生活,而她卻好似毫無感知一樣,只是自然的把「父親」的餐盤拿到廚房,一隻一隻的洗起來,就像在她真正的家裡。當母親發現父親大出血而兒子不在場時,第一次驚慌失措的她,叫住了君,而聽到呼喚的君,沒有半刻猶疑奔向這從未打算與她有任何感情糾葛的母親。

她到底是誰?她會不會是那個紅?各種情節一次次的把我們推離這個俗套的謎底:對著「父親」編造的失蹤情節是來自電影,只有「父親」歡喜接受這個解釋;面對紅的舊日朋友,因為少了對「父親」的用心和本身的喜性,瞎編亂造差點露餡;最重要的是,在醫院的長椅上,君終於說出,自己痛失雙親的經歷,幾乎讓我們徹底不再期望她是紅。然而,一些草蛇灰線總在此時出現,叫人驚疑不定:俏皮地將掉出的口香糖重又撿回嘴裡;例行給「父親」編造完照片裡一家人小時候的故事,而「母親」發現竟然與事實一致因而質問她,在走出家門之後,君的腳步凝結在屋外一秒似乎若有所思;醫院長椅上的故事,被「母親」一句—你不是為了安慰我編造出來這些的吧?沒有聽到答案的我們,似乎又有了新的希望。

或者這就是影片的目的。君到底是不是紅,不重要。重要的是,她們作為女兒的身份。而君,假若母親曾經有任何一秒假設過她就是紅的話,一定想過,她就是我期望過的長大後的女兒。她終於獨立了,終於能有時給父母一些真正的陪伴和安慰;她在那些關鍵的時刻顯現的勇氣和承擔,是哪個母親不盼望的;還有,在母親以自己的一意孤行來維持這個家庭時,她終於以一個講道理的而不是耍小無賴的姿態來說服母親。她雖然不再總是撒嬌小兒女情態,母親也一定會因為不能再像小時候一樣那樣作為單向的恩寵給予者而若有所失,但這麼多年的辛苦操持,不就是為了等待這樣一刻?

所以當片尾君在離去之後以這個家庭傳統的藏紙條的方式讀出這樣的話:「太多的愛即使會使我們犯了錯,但,比起未曾為愛做過任何事好太多了,不是嗎?生命總是給予我們很多機會重新開始,在錯誤中學習了之後,你們都還有機會。希望你們把握它,更加關心彼此。這段時間,謝謝你們。」我深信,這是一個女兒,在成長之後明白了過去對母親的心的忽略而帶來的隱性傷害和虧欠。不論她是誰,她所做的,完成了作為一個女兒的救贖,也從而終於成為了這個家的救贖。

不得不說的是,其實在看這個片子的過程中,數度的落淚,幾乎都是為了這個父親。而母親和女兒的部份,除了抱枕痛哭一幕,更多的是不停的映射現實:

在根本不存在的假設中還是忍不住假設,其實,假如那倒退十年的我,能遇上這樣的影片,會不會更看得清作為女兒的我與母親的關係,不是一味背反?就如海上的航行突然遇到另外一股波流,會不會,就此把我推向另一方向?而其實,到最終,這假設真不存在,因為,那時的我,眼裡一定看不見影片中的這些。生命的必經歷程,只有回望,才會懂得。

那麼,我真要慶幸是現在的我看到了它;否則,我又怎會遇見,現在的我?

舉報

評論