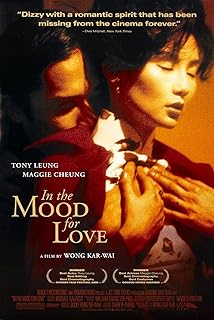

花样年华/

![]() 8.1 / 168,190人

98分鐘 | Poland:94分鐘

8.1 / 168,190人

98分鐘 | Poland:94分鐘

編劇: 王家衛

演員: 梁朝偉 張曼玉 潘迪華 Lai Chen Ping Lam Siu

2010-07-22 18:45:47

《花樣年華》——氤氳在六零年代的懷舊氣氛

************這篇影評可能有雷************

我嘗試著將這部電影賦予「賦格」的生命力。那些反反覆覆出現的音樂、拐角、時鐘、過道、走廊,彷彿一種見證。因為,除了他們兩個人之間有發生感情,其他什麼都沒有變。——王家衛

主標題:《花樣年華》——氤氳在六零年代的懷舊氣氛

導演:王家衛

主演:梁朝偉、張曼玉

類型:劇情/浪漫

地區:香港

上映時間:2000年9月29日(香港)

時長:98分鐘

製作:Block 2 Pictures

Jet Tone Production

Paradis Films

在各大媒體紛紛自曝「十年最佳」的榜單之時,英國的《泰晤士報》卻毫不吝嗇地將「十年最佳」頒發給了《花樣年華》——「影片以氤氳的氣氛、憂傷的探戈、風情萬種的女性旗袍替代對白,華麗而微妙地閃爍出這對男女之間似是而非的感情。」十年前,王家衛的《花樣年華》掀起了「小資革命」的復辟;十年後,王家衛的《一代宗師》面臨著「難產」的尷尬境遇。十年,一個足以吟唱「在有生的瞬間能遇到你,竟花光所有運氣」的時間維度。再看《花樣年華》,那些氤氳在欲說還休之間的情慾,漸漸發酵成一種難以言喻的懷舊。

「是我,如果有多一張船票,你會不會跟我一起走?」

具體而言,我們可以從兩個角度進入王家衛的「花樣年華」。從作者論的角度看,十年前的《花樣年華》與1991年的《阿飛正傳》和2004年的《2046》,「巴爾扎克式」地構建起了王家衛眼裡的「六零年代」。三部曲一說,不脛而走(意識形態)。但是,《阿飛正傳》的97焦慮、《2046》的97後50年之承諾,都沒有《花樣年華》的「夢迴六零」來得瀟灑。機位上,王家衛以一種略低的類似孩童的視線角度,進行拍攝。同時,彼時移民去香港的上海人還保留著自己的生活圈子、生活方式、生活態度,他們還夢想著可以回到故鄉。從這個意義上講,《花樣年華》可謂王家衛的鄉愁之作。

與此同時,以文化理論的層面剖析,王家衛的《花樣年華》語意分明地還原了陳丹青眼裡的「上海女子」以及素描了張愛玲筆下的世俗冷暖。「一切,只是來源自我對年少時上海的朦朧印象。」王家衛如是說。最終,《花樣年華》翩翩起舞地從《A story about food》→《Secrets》→換裝成了Bryan Ferry的「I'm in the Mood for Love」。王家衛坦言道:「我們在這部影片追求一種很古樸的風格。我們沒有過於新式的手動攝影機或過於風格化的敘事。這部影片的情節主線比我以往的電影要鮮明得多。一方面我們希望把影片拍得更抒情一些,而另一方面,我們也希望影片的故事能吸引大眾觀眾。」

尤其是影片中的一幕幕擦肩而過,王家衛將轉瞬即逝的「新左派」理論發揮到了極致:時光與青春的對峙、私密與公眾的對峙、當下與記憶的對峙、等等。用王家衛自己的話講,「我只是儘量將觀眾「設置」成他們的鄰居。」於是,那些鬼魅在轉角和門縫中的攝影機,彷彿一個鬼鬼祟祟的幽浮,意興闌珊地來到了六零年代。隨著「Nat King Cole」(電影原聲,王家衛母親最愛的音樂人)的歌聲,上海話、麻將桌、舊式印表機、老式收音機、周璇的「花樣的年華」、瓶蓋有凹痕的保溫瓶,周慕雲與蘇麗珍,「雨」意綿綿(水,影片最重要的隱喻)地上演了一場「難堪的相對」。

回過頭來,如果說王家衛用「戴高樂訪柬(埔寨)」的歷史事件註腳了這麼一份「已經過去」的愛情(類同《春光乍泄》中的鄧小平去世);那麼,坎城用一個最佳男演員獎和一個評審團技術大獎註腳了《花樣年華》十年前的金棕櫚之路。同時,這段發生在六零年代的情事,也被停格在塞滿荒草的樹洞之中。著名的電影理論家保羅•羅沙曾經講過,「電影作品是動的模型(或者調和),它以自然(拍攝下來的材料)為基礎,為了創造心理的景像而驅遣光和動作,並把這些統一於繪畫。」顯然,《花樣年華》中的景深鏡頭以及橫移鏡頭,生機勃勃地將「繪畫性」停格在懷舊的氣氛之中。

註:本文僅以公映版本為寫作參考,任何導演剪輯版非本文討論範圍。