電影訊息

電影評論更多影評

2010-07-24 14:26:40

獻給愛米莉的一朵玫瑰花

我們一生能充當幾次尤利西斯?

希臘的悲劇為什麼超越了時空?

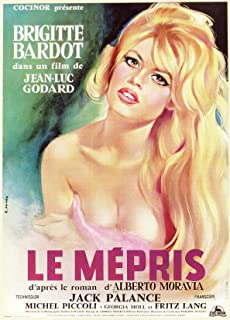

《蔑視》是屬於戈達爾投身法國新浪潮中期的一部代表作。初始階段的適應和嘗試多已結束,敘事也沒有走到如《La Chinoise》那般「危險」的境地——表面上看,這是最著名又最易懂的幾部戈達爾之一,其它諸如《芳名卡門》(我很喜愛Maruschka Detmers,比如這部,以及《肉體的惡魔》等——前年有一部《Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe》這部片子並不太好,並且Maruschka演的Monika讓我充分感到紅顏易老、人生無常的悲慟)等。80年代後的戈達爾有很長一段時間的平和:或者說並非易懂不易懂,他只是在選取合適的方式。這樣講大約更合適些。

在觀賞《蔑視》時我始終保持複線式的想法——這部片子中有好幾個很重要的觀點,可能也曾經被無數人提過,但仍舊必須拿出來再作一談:

其一,這部片子實際是半自傳性質的;

編劇的名字叫Paul,這個名字和戈達爾的父親相同;母親Odile和本片中編劇的妻子Camille之間存在一種文字遊戲的傾向(熟讀戈達爾自傳者應該知道他有多麼愛在公開或私下場合里玩這種把戲,或者雙關語。注意那個黑色假髮套的疑慮,那處線索是展開聯想的關鍵——也可以說是十分明顯的雙重指涉)——影片展現在Paul身上的態度是同情和蔑視(大部份通過與Camille的對戲體現,他的正面形象相反由弗里茨朗來實現),現實中戈達爾與他的父親豈止關係不好,幾乎可以說是沒有關係。最後Camille死於車禍,而戈達爾的母親Odile同樣死於車禍(而戈達爾根本沒去參加母親的葬禮:種種年少叛逆導致與至親的決裂)。一切的事件並非是偶然設置,亦如第二點中所談:可以被認為是一類三重互文。

其二,這部片子與荷馬的《奧德賽》之間的互文性;

導演用了相當直接的方式來引導觀眾的思路,要拿片子來講解解構主義,講解破壞邏各斯中心主義是再合適不過了——因為這確實是個很合適的例子。Paul的相對於《奧德賽》的鏡像身份是尤利西斯,Camille的鏡像身份是珀涅羅珀,Jeremy的鏡像身份是當尤利西斯因為特洛伊戰爭而離去的十年里、珀涅羅珀面對的各種求婚者。在《蔑視》中選取的《奧德賽》中的文本,是極其具有針對性的:作為串聯的線索是波塞冬與密涅瓦——他們本身也可以作為Paul和Camille的象徵。之後藍眼睛的波塞冬形象再度出現時,密涅瓦不再出現,這裡可能也暗示了Camille的悲劇。戈達爾對互文性的理解,大約是相信文本的大統一體,即一切過去、現在、將來的文本處在開放的符號學的巨大體系當中,如同生物的無窮細胞一般互動、淘汰、更新、演化……當Paul和弗里茨朗在島上交談劇情時,具有針對性的互文對應尤其明顯:按照導演和編劇的理解,尤利西斯利用了特洛伊戰爭,其目的不過是為了遠離珀涅羅珀,因為他不再愛她(或者他單方面這樣理解,但他們只是在猜測——這符合影片中的現實);而珀涅羅珀拒絕求婚者,或許是因為她仍愛著尤利西斯,又或者她單純希望尤利西斯回來殺死求婚者,然後關係就會發生變化。這裡面存在著複雜且微妙的情感——因為片中兩次強調「謀殺不解決任何問題」。在《奧德賽》中,尤利西斯最後在大海中失蹤,終於成就了悲劇。回到影片現實來尋找對應,起首用長鏡頭來表達Paul對Camille的絕對愛意,為全片的感情起點定調。然後,在製片人Jeremy以一種粗俗的、來自英語世界的格格不入感介入之後,Paul表現出一種主動將Camille推向Jeremy的傾向:反觀尤利西斯被認為是故意參加特洛伊戰爭並離去十年的情節。不難發現,實際尤利西斯並非不愛珀涅羅珀,而是對珀涅羅珀對他的愛產生了懷疑,以離開和求婚者的出現等作為考驗。Paul在片中同樣覺察到了此種對應,他對Camille暴力相向,言語上多次冒犯,以及故意將Camille推向他所討厭的Jeremy,他的態度由最開始的自信試探轉為了自卑懷疑,並且反覆循環(他在富有的Jeremy之前也有不自信)。戲劇中的最後,應該是由尤利西斯殺死求婚者,而Paul也拿來了手槍,本來是要去殺死Jeremy的。在拒絕繼續擔任編劇的那齣戲中,Paul已經表現出明顯的殺意,但他最終仍屈服了。在這裡,戈達爾跳躍了《奧德賽》的文本,不改變悲劇的指涉(Paul在片尾仍是離開了《奧德賽》,這和尤利西斯的結局相同),但同時又使Camille的愛意結束:珀涅羅珀或者密涅瓦,在阿爾法羅密歐加油時,尤其是——在遺信出現時——就已經註定要負責授令文本的悲劇。結局於是同時表達了幾重離開的含義,生與死、愛與不愛、情緒與態度、融洽與隔閡、電影與現實、將悲劇主題又一次立體呈現出來,也即時宣講了希臘悲劇的跨時代性:這也同時給互文性的符號學定義做了實例註解。

其三,是在畫面的佈置上,反覆用了一種具象化的隔斷;

印象深刻的有Paul和Camille在家中對話時,那盞白色的燈的燈罩(還用了一次關燈來提醒);在劇場時,Paul與Jeremy,Camille與Lang分坐過道兩側;在島上時,那由看臺的多級臺階所區分的左右海洋;Jeremy和Camille死時,車上兩人頭偏南北,也暗示此二人根本毫無感情可言。每一次出現這樣的具象化隔斷,劇情中同時也出現人物與人物之間的隔膜,這些隔膜有時通過交流化解了,但多半時候是在累積,以達到完成悲劇的閥值。

其四,鏡頭畫面之外同樣有隔膜在;

體現之其一是,朗的德語,傑瑞米的英語,保爾夫婦的義大利語。Francesca作為秘書和翻譯,形象卻似乎游離於影片之外——除了荷爾德林的詩作之外,幾乎沒有一次能夠準確表達各人的言語,然而神奇的一點卻是,所有人之間似乎也能夠相互理解,並且對她的工作深感滿意。關於語言性質的隔膜,廣義來講還有電影敘事和文本敘事之間的隔膜,以及情色與藝術之間的隔膜——比如閱讀Paul的劇本,卻未見得能從膠片中還原意象;又比如看到演員的裸體,大家所想所說又未必是同一樣東西(另這部Lang的電影看起來有帕拉傑諾夫的味道,無論是色調還是人物、道具設置——那個關於箭的比擬,也即尤利西斯殺死求婚者的部份尤然:波塞冬本身也是做投擲狀)。Paul執著於「愛」是否存在,並且努力讓Camille產生懷疑。在多次的對話當中展現「愛意」本身的玄妙——Camille即使不愛Paul,也不可能愛Jeremy,無論是在第三點最後所做的陳述,還是那之前這兩個角色間的多次溝通:即使親吻也是做給Paul看的,所有一切之中根本全無愛意。講到這裡我想起之前評論馮內古特的Rosewater先生那篇書評,即《真心相愛、彼此分離》(http://book.douban.com/review/3381700/),婚姻關係裡的溝通之苦總是相似的,其又映射了希臘悲劇的永恆屬性。統統可以拿來做為結構主義表象下互文本質的引證。

其五,關於弗里茨朗。

這是大師第一次也是唯一一次出演他自己(同時還是他最後一部參與的影片)。向來是弗里茨朗和德國默片的擁躉:朗去了好萊塢之後的片子,倒是全部自覺疏離——最愛的始終是他的《大都會》和《尼伯龍根》。不過《蔑視》倒讓我想起他的Mabuse(但也不是全部Mabuse,尤其是最後一部),又由《大都會》想到Jeanne Ney(這部片子和朗無關,是Georg Wilhelm Pabst的。不過這兩部片子的劇情之間又互有映射,同樣是講夫妻間隔膜的,過程頗有相似(看過即知),結局卻迥異,推薦觀看),想到女神Brigitte Helm:這所有人在這所有片中究竟佔據多大的份量,值得讓年邁的朗接受作為一部片中片的導演的邀約呢?片尾,尤利西斯對著無盡的故鄉之海吶喊,弗里茨朗在指導機位,尤利西斯的鏡像失去了Camille,Paul的離開完成了悲劇,並由大師來宣佈「關機」,深藍色的海,遠顧茫茫——影片就此結束。

從Camille我想到了Emily,想到了福克納的意識流和《乾旱的九月》,想到各種別處的互文性與這裡的互文性。最後我將自己從航往喬伊斯方向的危局中拉扯回來,回到福克納身邊,回到性感小貓咪Brigitte Bardot的身邊(她的身體在28歲那年看起來是多麼完美。注意:電影中的Camille也是28歲,對於戈達爾而言一切沒有巧合),並且選了那個集子的名字作為這則評論的題目——獻給愛米莉的一朵玫瑰花,多麼美好!

p.s. 那麼我的愛米莉就算是隨意選取的了嗎?不,想弄清互文性的奧妙,請讀Alberto Moravia的原著《A Ghost at Noon》。結婚兩年後,令人著魔的Emilia吶。 舉報

評論