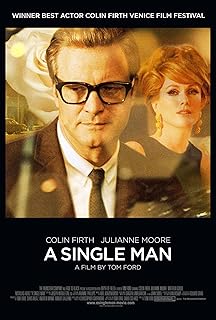

電影訊息

摯愛無盡--A Single Man

編劇: 湯姆福特 Christopher Isherwood

演員: 柯林佛斯 茱莉安摩爾 馬修古迪 珍妮佛古德溫

单身男子/单身男人(港)/挚爱无尽(台)

導演: 湯姆福特編劇: 湯姆福特 Christopher Isherwood

演員: 柯林佛斯 茱莉安摩爾 馬修古迪 珍妮佛古德溫

電影評論更多影評

2010-07-24 20:13:03

是你嗎?言笑晏晏的斷腸人

沒看片之前,擔心50歲的科林費斯會像吉姆凱瑞在《我愛你莫里斯》裡面一樣,老得讓人忍不住齣戲。後來發現擔心是多餘的。科林-費斯飾演的喬治教授是個鬢角微微花白的鰥夫,他鬆弛的面頰、不再靈活的軀體確實不美,他是美在一種從容自若的雍容神色,永遠不慌不忙的篤定態度。

在共同生活16年的同性愛人吉姆死後,喬治決定自殺。他對鏡自勉:「挺過這一天。」

在最後一天,倒數的時鐘慢下來,人間偏要像個勉力留客的好主人,諂媚似的將自家寶貝都捧出來。看看這打開的珠寶盒裡耀人眼目的——球場上健碩男人揮汗如雨的裸身,花苞兒樣的鄰家女孩,嚴妝靚服、明眸善睞的鄰家太太,乖巧的狗兒,邂逅的西班俊男,熱情的老友,冰雪聰明的男學生……各式各樣的美態。屬於老男人的鏡頭,總是灰黑色調,除他之外,則全是美人如玉、美眷如花。

生命的煙火在那些眉梢眼角迸現,好像釋放出無數條惑人的蛛絲,要拖住他直往死地踏去的腳步,像一場無聲的角力。

在銀行大廳裡,喬治坐下在皮包里找東西,手槍就在手邊。角度逐漸變為垂直式俯瞰,在喬治眼前光可鑑人的地板上,闖進一條模糊的影子,只能看到影子主人的一對果綠色皮鞋的纖足和雪白的襪子。在畫面里,鞋子的顏色倏地鮮艷了,就像一盞燈燃起來。跟著喬治的視線向上看去:生著處子絨毛的小腿、鮮藍的裙擺、平坦的稚女的胸脯(身子愛嬌地輕輕晃動)、金黃的辮稍、花瓣似的臉頰。藉著青春的輝光,老男人灰黃的臉上忽然又映射出紅暈。然後,那粉嫩的雙唇開合,吐出問話來。

但喬治只是沉靜地凝視(鏡頭無數次強調他的凝視),半冷半溫、半悲半喜地微笑,沉著應對,不為所動。

喬治與同性愛人吉姆的十六年生活,閃回了四段:庭院中的蜜吻,烈日下的岩上裸裎相對,靜謐斗室中對坐讀書,酒吧裡的初識與暗許。

飾演吉姆的是馬修古迪,當然,他是個美人兒,奇特的是美得出眾,卻又出眾得熨帖;那對劍眉下藏著的星目,聰敏而溫和,無端便有情萬種,最適合脈脈相對,雖然偶有點促狹的意思,卻教人相信他掏出來的是最真摯的心意。在《故園風雨後》中,他和本韋肖在牛津的湖邊靠著老樹坐著,在夕陽的餘暉里為每杯香檳賦予一句詩,著實傾城。在本片中,他與喬治的相遇傾心,是「於千萬人之中遇見你所要遇見的人」;在沙發上讀書調笑,又是「情切切良宵花解語,意綿綿靜日玉生香」。

這樣的日子,一旦有過,就難以忍受不再有。這世界成為一座可怕的哀悼他的紀念館,每處都是要人命的遺蹟。

喬治甚至不被允許參加愛人的葬禮。因此他持續夢到大雪中的永別,在死寂的天地裡,走向那雙玻璃珠一樣失掉光澤的眼睛,親吻冰冷的嘴唇。

他並沒在吉姆死的時候立即赴死。但徹骨哀傷像鑽進果實中央的蛀蟲,逐漸將生趣啃噬殆盡。他並非不愛這生活——從他留字在自備的殮服上「請給我打一個溫莎結」就能看出。實在是哀毀過甚,沒有法子堅持下去。

喬治在停車場偶遇的白T恤男子,俊得原始,像一頭才長成的豹,在紫灰的暮光中吸一枝煙也是美的;尼古拉斯-霍爾特飾演的學生肯尼,在襯衣外套著一件白毛衣,毛衣的軟絨令他渾體籠著光圈,酷肖天使;而朱莉安-摩爾飾演的他的老友夏洛特,在這片子裡出奇的冶艷,大有好萊塢黃金時代那些尤物的派頭。

最後一個夜晚,喬治與曾經愛過的女人夏洛特小酌。私筵之上,食物精緻,器具閃亮,音樂柔靡,老酒香醇,老友識趣。談得入港,喬治也能隨著大笑,也能應邀起舞。一切都彰示生命仍可是場歡宴。

我想,在長久了無生趣之後,決定自戕的喬治終於輕鬆下來,用局外人的眼光審視身周,反而能發見那些迴光返照似的神采。可惜是良辰好景虛設,便縱有千種風情,更與何人說。

最終讓他遲疑的是他的美少年學生肯尼。肯尼是一直默默關注他的。打聽他,尾隨他,想幫他排遣憂思,含情脈脈地注視他,邀他跳進深夜的大海,略顯羞澀地露出姣好胴體,把他的手槍藏在被子下面。有這樣的傾慕者,喬治也難以不被打動。

然而結局是《警察與讚美詩》式的:喬治燒掉留給好友的信,把手槍放回抽屜,打算振奮精神,忽然心臟病發,倒數的人生與時鐘一起碎裂一地,就此終結。

這裡,有一個與那個小姑娘出現同個樣式的鏡頭:喬治仰躺在地上,已至彌留,一雙黑皮鞋踱入畫面,愛人吉姆微笑前來,在他唇上一吻,又隱沒在黑暗中。因為這個,我相信喬治最後一刻是滿快活的。

在《西雅圖夜未眠》之中,湯姆曾說:「我打算每天清晨,起床,呼吸,再過一陣子,我就不必再提醒自己,起床,呼吸,再過一陣子,我就不會再想起過去的甜蜜。」

在《唐山大地震》中,丈夫死在地震央的女人李元妮,始終獨身一個過清苦的生活。在燒紙錢的時候,她把新家的地址告訴丈夫,囑咐「別走岔了」。

三毛是在1979年失掉荷西的,恩愛逾恆,她卻沒有與他同死,而在1991年自經。我揣想她確非因病厭世,是多年寡居,生命力著實磨蝕光了。

據說,曾有一個人被雷擊中過七次,都大難不死,然而失戀之後他自殺了。

索爾貝婁:《更多的人死於心碎》。

我相信,每個人都曾在自己的極限之內,接近那樣言笑自若、實則痛不欲生的時期。幼稚膚淺的心靈能感受到的傷害,不比深邃睿智的靈魂來得淺,就像小蟻舉起餅乾渣與奧運選手舉起槓鈴是一樣壯觀的。

我曾經有過兩回這樣的體驗。第一回在八歲,你想像得到,八歲小女孩是怎樣依戀痴愛母親。然而母親那年消失了一個月,她生病住院了,是重病。我被交由姥姥照管。一月中我竭力克制,照原樣上學放學,背書考試,課間跟女伴跳皮筋、丟沙包。但我清楚地記得心底揮之不去的毀滅性恐慌。一衣一鏡一枕一箸,母親的馨香與手澤俯拾即是,我不知道今後是否只能靠這些來過活。

十幾年後,一位很要緊的某君離我而去。我再次感受到世界危如累卵;不過,還得暗暗攥緊拳,命令這具軀殼在圖書館呆到鈴響,參加院系聯誼會、與鄰座男生互留電話號碼……然時時惝恍,眼前會忽然一花,出現某君的笑眼白牙;又像躡足走在絕壁邊沿,就算自持不向深淵看去,也真切感到寒氣砭人肌骨。而前路隱沒在霧靄中。

某友人父親突然重病,他回去照料。不到兩個月後,他在病床邊埋首小睡的清晨,父親去世了,半句話也未留下。他回來後其實我們都有點恐懼,不知怎樣面對,笑乎?不笑乎?然而他竟能若無其事,說笑如常,我們訝異佩服之餘也輕鬆下來。然而某天聊天忘形了,談論父親節云云,忽聽門一響,他悄悄走了出去。我們自恨失言,相對訥訥。我忽然說:「他朝吾輩也相同。」

每位摯愛遲早會離去;早早晚晚的,每人都有份,去領取命定的悲慟(我想,死在愛人之前是種福分)。除非壓根不去愛任何人。不過,只要不死,總會活下去。因此我後來依然能吃能睡,在超市裡頭一個衝進突然開通的付款通道,或者狂奔過兩個紅綠燈終於趕上末班公車,或者突然發現想看的新電影有了高清下載,或者突然發現愛吃的薯片買二送一……還是會狂喜得在手心裡嘿嘿亂笑。

不過,你永遠不知道那些言笑晏晏的人們,內裡是不是一副破碎過後勉強綴補起來的肺腑;那些睡著了的人,在夢裡,是哭著還是笑著呢?

這電影的瑕疵,就是一切都美得過份,缺少粗礪的元氣,容易受到「太形式化」的批評。當然,電影啊,電影,你不就是一場幻景。不就是導演湯姆叔叔心中的小屋。

曾另有某君,在他的電腦上示我以休-格蘭特主演的《About a boy》,當小男孩霍爾特亮相,他嘆道:「你看這孩子的眼睛,太美了!」如今某君不知在天涯何處,霍爾特已出落成聲名日隆的玉面郎君了。

評論