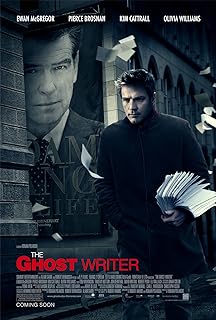

電影訊息

獵殺幽靈寫手--The Ghost Writer

編劇: Robert Harris (Ⅱ)

演員: 伊旺麥奎格 強柏恩瑟 金凱特羅 皮爾斯布洛斯南 Tim Preece

影子写手/影子灭杀令(港)/猎杀幽灵写手(台)

導演: 羅曼波蘭斯基編劇: Robert Harris (Ⅱ)

演員: 伊旺麥奎格 強柏恩瑟 金凱特羅 皮爾斯布洛斯南 Tim Preece

電影評論更多影評

2010-07-30 00:38:23

《影子寫手》:殺機與懸疑重重的政治陰謀

這部有著濃重的政治暗指的影片的誕生過程和導演的經歷甚至比電影本身還要精彩。就在本片拍攝期間,受邀參加蘇黎世電影節的導演羅曼•波蘭斯基在抵達瑞士後被捕,之後被長期軟禁,期間美國政府多次發出引渡要求,要這位大導演為31年前的一樁誘姦未成年少女案受審。可是耐人尋味的是,這一時期羅曼•波蘭斯基恰恰就在拍攝這部暗指美國政府陰謀的《影子寫手》,不知道美國政府這個時候發威,到底是一種偶然,還是巧合。就在羅曼•波蘭斯基被軟禁期間,他還是堅持以「遙控指揮」的方式完成了本片的後期製作,然後在監禁中看著自己的影片在柏林電影節首映,並在不能到場的情況下獲得「最佳導演」獎項。最近,羅曼•波蘭斯基剛剛被釋放,瑞士最終也拒絕了美國的引渡要求,不過,在這部《影子寫手》上映之後,羅曼•波蘭斯基和美國政府的矛盾和怨氣可能會又加深了幾分。

原因很簡單。這部《影子寫手》作為一部政治驚悚片,雖然似乎是以英國前首相作為嘲弄對象,其實根子裡卻是在諷刺美國政府的陰謀。影片中堂堂的英國首相都被美國政府操縱,在內外政策上完全是唯美國的馬首是瞻,幾乎和一個傀儡沒有什麼區別,這是在諷刺英國政府的基礎上,對於美國政府的陰謀的又一次揭露和指責。影片中的代表美國政府行使計劃的FBI部門更是一黑到底,不僅製造了利用「美人計特工」臥底在英國首相身邊達到操縱英國政治的目的,而且還對發現這一真相的所有人大開殺戒,就連英國首相身邊的高級官員也未能倖免,最終還連發現真相的無辜的作家暗地消滅。這種殺人不眨眼的政治殺戮,倒是進一步證明了政治鬥爭陰謀的黑暗和殘忍,也進一步為美國政府的形象增加了陰謀和與不擇手段的色彩。這樣的片子,要說美國政府不生氣,那肯定是假的。

作為一部有著明確政治訴求的政治驚悚片,本片倒是保持了羅曼•波蘭斯基作品的一貫風格。尤其是陰鬱色彩的整體氛圍與他之前的作品可謂一脈相承。整部影片幾乎背景全部設置在一座孤島上完成,首先在場景上就給人一種無助和孤單的感覺。而大量雨夜場景的運用無形中又使得整部影片的壓抑感和黑色氛圍進一步增強。伊萬•麥克格雷格飾演的作家在充當「影子寫手」為這位英國前首相寫一份自傳的過程中發現了一些秘密,而且,隨著他對於這些秘密的探求過程,竟然發現一個天大的陰謀……應該說,本片出了加入了頗具新意的政治暗喻之外,在故事方面倒是和大量的政治驚悚片沒有什麼區別。不過,作為大導演,本片還是具備了一切經典驚悚片的元素:除了剛才所提到的故事場景和色彩的設置,就是那無處不在的懸念的設置了。從影片剛剛開始不久伊萬•麥克格雷格飾演的角色剛走出書店就遭到襲擊開始,整部影片就在一個謎團中慢慢展開:前任寫手的神秘死亡,大學教授的刻意隱瞞,遊船上追殺,甚至連首相夫人的投懷送抱都有著太多的隱情在內,也昭示著這本「自傳」隱藏著重大秘密。可是到了最後謎底解開的時候,幾乎所有人都吃了一驚。在皮爾斯•布魯斯南飾演的英國前首相意外死亡的映襯之下,這種結局更顯得觸目驚心。

從這個角度來說,本片絕對可以稱作是一部相對出色的驚悚片。應該說,羅曼•波蘭斯基還是保持了其作為國際知名大導演的一貫水準,尤其是在懸念設置上確實達到了預期的效果,甚至和前輩希區柯克的作品風格有著太多的相似之處。雖然是一部懸念十足的驚悚片,可是導演十分克制而且非常沉穩的鏡頭語言卻無形中使得這種懸念和驚悚感覺得到進一步增強。不過,另一方面,本片在劇情上也存在不夠嚴謹的問題。一個作為絕對的外行看到了不該看到的太多東西,作為一個前國家首腦的保密工作就值得質疑。引導本片情節發展的重要線索的那些照片,也是在一種純屬偶然的狀態中出現,與片子的走勢並不相符,遠不如主人公在徵詢當地村民時對於洋流的認識時得出的結論更讓人信服。此外,本片的結尾具有明顯的商業化特徵,雖然這種意外的結局是這一類型商業片所鍾愛的結局,也足以讓觀眾有意外收穫和意外結局的興奮,可是對於一部有著明顯的政治訴求的片子卻有著力量方面的明顯削弱。雖然似乎使得英國前首相的死顯得窩囊而可悲,更加能反襯出政治陰謀的黑暗,卻對於前面一貫鋪墊的是一個弱化,對於本片的政治批判性也有所影響。

本片根據知名的暢銷書改編,原作出版後就一直爭議不斷,有人認為作品中的英國前首相在暗指英國前首相布萊爾。片中所反映的「追隨作戰」和「虐囚醜聞」的事件都使得這種猜疑進一步加重。因此,本片到有極強的顯示諷喻在內,是引起廣泛關注的一個重要原因。這部影片被作為「外國片」在北美上映,適逢馬丁•西科塞斯的《禁閉島》發威,本片一開始只做了小範圍公映,不過,本片由於良好的製作和口碑,後勁十足,最終票房輕鬆過千萬,雖然在北美似乎不驚人,但卻是在北美第一季度僅有的兩部過千萬的「外國片」之一(另一部是《巴黎諜影》)。不過對於信心滿滿的美國佬而言,看到英國領導人被描述為自己國家的傀儡並不感到驚訝,而對於信奉「沒有永遠朋友沒有永遠敵人只有永遠利益」的英國人而言,這種政治的嘲弄也不過是正常。2004年11月,一名記者在布希與布萊爾聯合舉行的新聞發佈會上問布希:「你是否認為布萊爾只知道追隨著你,活像跟在你身後的『一條狗』?」坐在一旁的布萊爾當著記者的面搶先為自己解嘲,他對布希說:「千萬別回答『是』。」引起鬨堂大笑。連人家領導人自己都已經自嘲了,這種電影的描繪也只能集中在美國政府的陰謀有多麼不堪身上了……

評論