電影訊息

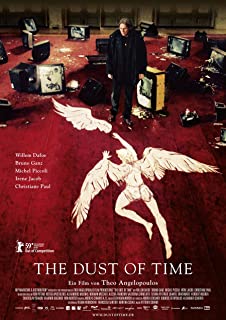

希臘二部曲:時光灰燼--The Dust of Time

編劇: 狄奧安哲羅普洛斯

演員: 威廉達佛 布魯諾甘茲 米修比哥利 伊蓮雅各 Christiane Paul

时光之尘/时间的灰烬/岁月风尘

導演: 狄奧安哲羅普洛斯編劇: 狄奧安哲羅普洛斯

演員: 威廉達佛 布魯諾甘茲 米修比哥利 伊蓮雅各 Christiane Paul

電影評論更多影評

2010-07-30 17:02:32

《時間的灰燼》:過境!又過境!

導演:西奧·安哲羅普洛斯

主演:威廉·達福,布魯諾·甘茨,伊蓮娜·雅各布 等

過境!又過境!這就是安哲羅普洛斯的漂泊。「繼而相聚轉又分離」的苦痛亦唯有安哲的鏡頭才能如此詩意地捕捉。作為「希臘三部曲」第二部,本片不若《哭泣的綠地》那般悠揚清遠,而更像是貝多芬「D小調第九交響曲」的悲傷變奏。——陸支羽

安哲已經沒有力氣再使用太長太長的長鏡頭了,安哲真的老了,他從他的長鏡頭開始老去。有人說,於過去的安哲而言,這125分鐘的片長只能算是半成品,而今,卻照樣令安哲覺得吃力;雖而折選了希臘神話的奧德賽航程為故事藍本,卻多多少少銳減了本該具備的史詩氣息。更可恨的是,即便再浩大的篇幅,也都無力再匯聚起那些悄然逃散開的藝術精魂。

於中國影迷們而言,《時間的灰燼》這一片名無疑會令人懷念起王家衛的《東邪西毒》,The ashes of time,就像直面一段過往的回憶,被埋沒在古舊的塵埃里。影像中,哥哥的每一幀面容,每一寸稜角,都清晰得像一把把銼刀,刃口鋒利、尖銳,沾滿著宿命的碎末和虛空的嘆息。那些被刀鋒劃傷的回憶與奠念,契如荏苒的青絲華年,疏離而又疼痛。及至安哲的這一部「時光之塵」,雖而無論歷史感抑或文化氣格都彼此迥異,卻同樣牽繫著太多被塵封的想念,關及歷史的裂痕與歲月的捉弄,關及兩地相隔的遙望與戰火紛亂的叛離,關及命運的無奈悲嘆與現實的分崩離析;而契如安哲所說:「希臘人就是在撫摸、親吻那些遺蹟和文物中長大的,而我則一直努力著想把那些神話從至高的位置上拉下來。」

[過境]:過境!又過境!或許,這就是獨屬於安哲羅普洛斯的漂泊,獨屬於希臘神話的現代版續篇。影片中,艾蕾妮、斯拜羅斯、雅各布三個人的愛情糾葛,恍若一朵驟然綻放、驟然凋萎的「三色花」,在一次又一次的過境中,或而熾烈如煙火,或而淡漠如寒風。至於「時過境遷」的跨度感,亦同樣藉由「過境」的不同方式得以完成,如西伯利亞風雪中顛沛流離的艾蕾妮,柏林酒館裡驟然變老的斯拜羅斯等;而一個長鏡頭完成的時空轉換與場景交接,則一如是初地予人以孤獨而又綿長的遐思。雖而片長有限,但本片中的「過境」頻率顯而是安哲諸多電影中最高頻的一次,其先前的作品,無論《尤利西斯的生命之旅》抑或《流浪藝人》,都僅限於歐洲大陸,甚或《霧中風景》裡的姐弟倆,亦不過是想坐火車去德國尋找幻想中的父親;而在《時間的灰燼》中,那一場場「過境」的涉及面卻遍及了世界三大洲,這顯而已昇華為一出更為宏大的漂泊。

[點停]:關於「點停」的定義,則僅僅被框定為一次過境程序中的狹小間隙,它永遠只有一個吻的時間,一句問候的時間,一次擁抱的時間,撐開一把傘的時間,抑或思考一個問題的時間。同樣是關及三個人的細小間歇,在一次次衛兵的哨響與獵犬的狂吠中,彼此擦肩而過,黯然回眸,卻終於被命運的車輪越推越遠,消失在各自的時空中。想及雅各布進入奧地利國境的許多年以後,總算如願以償地與艾蕾妮跳了一支舞,他如此欣然地高聲感嘆道:「時間的灰燼降落塵世,不論大小,湮滅一切。」唯有這一刻的「點停」,才終於讓我看到了一些溫暖的光亮,即便那只是若隱若現的一絲微光,即便這絲微光終將再次被虛妄且又浩大的風雪所覆滅。細想來,雅各布的那一聲呼喊,亦是一次點題式的生命的呼喊,那降落塵世的時間的灰燼,如此悲傷地把一切掩埋。

[圓圈]:馬其頓導演曼徹夫斯基曾以「時間不逝,圓圈不圓」來闡釋他的《暴雨將至》,並將反暴力和反戰的主題提升到了一個新的高度;伊朗導演賈法·帕納西亦在他的《生命的圓圈》中畫過一個完整的關及生命、愛情與自由的圓,並藉由這個圓完成了對女性自由的深度窺探。而在安哲的意念中,這樣的圓圈式輪迴亦同樣被嵌套在希臘神話的流浪傳奇里,契如奧德賽航程的起點與終點,契如尤利西斯生命之旅的母體與墓穴,契如安哲所慨嘆的歷史履歷以及遠古史詩的溯源地,他慨嘆道:「沒什麼會結束,一切永不結束,我回到塵封了往事的地方,在時間的灰燼下失去了當初的純淨,卻又突如其來地在某個時刻,浮上水面,猶如夢境,一切永不會結束。」而在影片中,安哲對於世界史的展現亦見足了一代電影大師的全景式功力,從二戰勝利告結到喜迎千禧年的洪鐘響起,執烈而又孤獨地見證了史達林的離逝,見證了水門事件和越南戰爭,見證了柏林圍牆倒塌和蘇共解體,見證了半個多世紀的政治風雲和歷史變遷。在我以為,這又何嘗不是畫了一個時間的圓?而唯一遺憾的是,安哲的這個圓或許永遠將存在一個細小的缺口,這個缺口絕非憑藉「希臘三部曲」的至終完成所能夠輕易彌合的,它終將異變為一整個時代的命運缺口,融溺進新世紀的滔滔濁流,卻無力抗爭那宿命的牽絆。而此時此刻,影像中的一老一少兩代人正攜手跑過白雪皚皚的布蘭登堡門,歡呼著,也迷茫著;彷彿一切又回到了茫茫大霧中的那一棵樹,隱隱綽綽,淪陷於混沌的命數之中,看不見未來的船舵。 舉報

評論