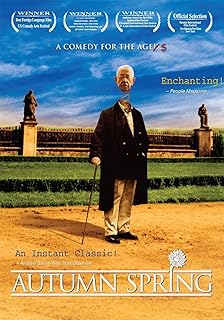

電影訊息

秋天裡的春光--Autumn Spring

編劇: 尤里‧胡巴其

演員: 維拉提米‧布洛斯基 史黛拉‧查娜克娃 史達尼斯拉‧林都里卡 安德烈維奇 Petra Spalkova

秋天里的春光/秋天里的春天/AutumnSpring

導演: 維拉迪米爾‧米卡雷克編劇: 尤里‧胡巴其

演員: 維拉提米‧布洛斯基 史黛拉‧查娜克娃 史達尼斯拉‧林都里卡 安德烈維奇 Petra Spalkova

電影評論更多影評

2010-09-29 20:36:02

《秋天裡的春光》:生與死路上的兩重巡禮

一、秋天的安魂曲

疾病剝奪人的尊嚴,而衰老削弱人的意志。當夏天逝去,留下枝頭泣血一般的紅色,疾患和老態便開始分工協作,用鐮刀和鐵錘敲打人們臨行前的墓碑。阿赫瑪托娃在她的晚年曾經寫信給俄國詩人約瑟夫•布羅茨基,說: 「答應我一件事情——好好地保持健康,天底下沒有什麼比熱敷、皮下注射和高血壓更壞的事了。」年過七旬的她和大多數暮年的老人一樣,身患多重痼疾,總是被病狀和無休無止的藥物折騰得病懨懨。不勝負荷的心臟令她無法過上在列寧格勒的日常生活 ——看看每日流淌不息的涅瓦河,嗅著香氣瀰漫的椴樹,還有盛開的罌粟,聽惱人的汽車呼嘯來去。那病床上小小的一片床單輕巧地將一個人的成就、性格、情感、經歷統統抹去,留下長長的病歷記錄和刺鼻的消毒水味兒,終結一切。人們和初生一樣毫無遮攔,任人擺佈。不同的是,與之前迎著春意蓬勃生長不同,這回變成了秋日枯黃的氣息,能感覺到靈魂被它的寒意、冷漠一點點抽乾了,只剩下枯葉在寒風中顫抖,搖搖欲墜。更糟糕的還不止於此,朋友和親人也都相繼老去,葬禮是晚年生活出現最多的派對。這些環境的變化,都從外部強加給人們嚴霜拷打的前奏,擊潰人的意志。對於身處不同國度的老年人,他們都有著各自生活的索然無味。在美國的弗洛里達州,幾名老漢選擇拖家帶口地入住老人院,對著電視度過最後的時日(《天繭》);在英國北約克郡的六名來自小鎮的婦女,不得不日復一日面對婦女協會無聊的講座,眼睜睜看著陪伴多年的愛人生病死去(《日曆女郎》);住在波蘭鄉村年近古稀的老人,只能孤獨地住在空蕩蕩的古宅中,僅有一隻牧羊犬為伴,每天偷窺鄰居的生活,等待兒子一年兩次的探望(《死期將至》)。從《秋天裡的春光》中,可以瞥見捷克人的晚年生活。這裡已經不是十九世紀詩人聶魯達筆下那個布拉格小城的畫像,時事變遷,但能驚異的發現,他們骨子裡的東西不少留存了下來:在生活中難免狹隘、世俗,卻也有獨特的熱情和幽默。范達•貝爾的妻子艾蜜莉,就和大多數因循守舊的人一樣,精打細算,把養老金細心存好,不同用處的放在不同的鐵罐中;為圖便宜,用兩萬八千克朗買來二手墓地,不厭其煩的去墓園打掃;最大的樂趣是收集動聽的訃告,以便自己死後能夠派上用場。以前盼望著四季流轉,因為夏天有她最愛的大丁草盛開,冬天沒有擾人的蚊蠅。現在她很少抬頭看天空了,只是悶頭為家務事煩惱,思考到底死後是土葬還是火化,如何能死得體面一點。與此同時,她像大多數沉澱於麻木、機械的重複動作中的人一樣,忘記了生活的本質。

尤利•巴基在書中寫道:「牛頓在一顆落下來的蘋果上面只看見萬有引力的定律,然而萬有引力的定律並不重要,只有從小小的香花變到蘋果這個進化過程才是重要的,這是成熟,這是生活。」范達正是以這樣的心態面對每一天的生活,他七十六歲了,擁有心律不齊、膽囊炎和前列腺炎,但他沒有浸泡在憂愁的苦水中,反而對此都一笑置之,用國王的氣度看待生活,處變不驚。當他的謊言被揭穿時,從來都從容面對,毫不尷尬,因為欺騙不是他的本意,享受生活的樂趣才是目的。他生來與眾不同,一輩子都不走尋常路,彷彿不受社會、常理和年華的約束。他有一雙燦爛發亮的眼睛,永不停止做夢。讓-保爾•薩特曾經這樣闡述他心目中對於精神健康的理解:「首先擺脫道德,假如您是道德的,您就是順從社會;假如您是背德的,您就是反叛社會,但在社會角鬥場上反叛,您必敗無疑。因此必須既不是道德的,又不是背德的,而要置身社會之上。」范達就是這樣,有套區別於社會的生活哲學:他經常信口開河,謊話連篇,純粹是覺得好玩;如果他跑去了賭場,八成因為覺得無聊;他喜歡假扮富人,揮霍並不多的那點兒家財,一來他從小過著窮苦的日子,想嘗嘗富裕的滋味,再者,如果花錢不能帶來快樂,那還留著它幹嘛用?別人都低頭盤算如何節儉度日,他卻仰著頭看著溫柔的天空,大聲的感嘆這真是一個好天氣。鄰居總是躲在家裡,觀望樹葉一點點掉光,他卻成天都在計劃怎麼才能週遊世界,要不就是怎麼打劫銀行。他是自由的,無憂無慮的,放聲大笑,放肆大叫,哪怕給他面對森林風景的房間也是一種束縛,這樣的人生來就是為了歌唱和飛翔,而且他會一直唱下去,直到死亡奪走他的聲音。

雖然大丁草的花期只到十一月,但是只要溫度不低於零度,它會常年怒放;縱然身體難掩歲月的痕跡,會腐朽、衰敗,但是只要保持對生活的激情,對待明天就像每個全新的一天,世界也不過是嘴邊輕哼的哨音。阿赫瑪托娃創作的《安魂曲》是她最重要的著作之一,在列寧格勒的監獄,她的身體和精神禁受著折磨,在她的心上卻盛開了花朵。

二、生與夢

夢境在伯格曼的電影中一直是重要的組成部份,這與他表達自己精神世界的途徑分不開,他說:「我接收東西,然後再像鏡子一樣反射出來,夾雜著回憶、夢境與理念。」他在歲月磨礪後,愈發感到記憶淡漠,但是兒時的畫面反而更加清晰可見,而那種畫面又是通過情感、夢境的隧道,改變了當時的形態。他同時存在於兩個世界中,而電影就是他現實與夢境的交叉點。而夢想,簡單來說,就是夢境與理念的疊合,從泥沼長出一株開滿繁華的枝杈。只可惜如葉慈所感嘆的那樣:「一個人隨著年齡增長,夢想便不復輕盈;他開始用雙手掂量生活,更看重果實而非花朵。」他在《講故事的人》中,描述了一個喜歡講故事的老頭帕迪•芬林,他沒有踏遍千山萬水,僅憑藉想像力從那些不曾存在或是未曾見過的世界中搜尋對象。「為了表達各種情緒,難道僅僅有這個荒蕪的人間就夠了,再不需要什麼天堂、地獄、煉獄和仙境了嗎?」當他身體虛弱,生活艱苦,年輕的夢想,兒時的夢境是吹進他心中的一股春風。在經歷過生的路途上的洗禮和羈絆,夢的花莖便顯得更加難尋。

在《秋天裡的春光》中,范達的朋友艾德就感傷的說:「我聽到哀樂就會哭泣,經歷過悲傷,看過被拋棄的小狗的眼神。如果不是因為你早就自殺了。」在范達的身上,一直有夢的光輝,這種光芒從未褪色,反而隨著年華的流逝更加奪目。令人憂傷的東西和事情,到了他的眼中就變了色彩:他拿著妻子為自己將來葬禮買的皮鞋當電話,對她的抱怨充耳不聞,掰乎自己那半吊子法語應對,頂多在她喊累的時候說小聲嘟囔一句,哦,你剛才在咆哮;當旁人識破了他的「遊戲」,上門索賠時,他把角色扮演到底,不為高額的賠款煩憂,依舊大手大腳,大不了去搶銀行唄;對著因身體日漸不支而情緒低落的老友,奉勸對方不必傷感,既然錯過了年輕死去的機會,只能死撐到底了。他大聲的嘲笑疾病與死神,把它們踏進泥土,澆築在他通往夢想的路途上。妻子不理解他,認為他只是為了年齡感到沮喪,用荒唐的做法逃避死亡。可是難道一定是,因為經歷了太多的苦難,就只能面對著現實的窘境愁苦著皺紋漸生的臉頰,拋卻了心中最後一點點的玫瑰色嗎?如果真是這樣,為何春日的美好總是那麼美好,身在秋天的人們總暢想春天的暖陽。與其說,范達是個異想天開的荒唐老頭,不如說他用自己的方式留住春的蹤影,用夢的溫暖滋養四季長春的的大丁草。阿赫瑪托娃在晚年飽受疾病纏身時,仍舊由著對詩歌的熱愛,堅持著她的夢,當她聽到收音機中的讚美詩,她依舊會潸然淚下,一掃那個晦暗一天的陰霾。如果范達沒有這件夢的外衣,他也只不過是一個平凡的、一步步邁向墳墓的老頭。他曾經為了妻子,放棄了自己遊戲人生的態度,他變得不再大笑、胡鬧,奇招盡出,不再做夢,每天都窩在房間裡不得動彈,打著瞌睡,與已經死了沒有分別。艾蜜莉這才發現自己愛著的人到底為何與眾不同,那些不可理喻的騙局,漏洞百出的謊言,單膝跪地的賠禮道歉,玄妙誇張的角色扮演,這些無數的細節,把生帶離了叫做痛苦的荊棘叢林,進入了一個永不凋殘的美麗花園。

「生只是在寓言,夢也只是在寓言。生的路上籠罩著黑雲;夢的路上閃耀著藍空的微笑。生的路上長著惡草;夢的路上開著鮮花。人,一個身體和一個靈魂,在這兩重的路上掙紮著向前進。」(尤利•巴基)

三、秋天裡的春光

匈牙利演員、詩人兼作家尤利•巴基在1929年的布達佩斯,創作了一本小說《秋天裡的春天》。故事講的是一個學生和一個賣藝人的女兒,這兩個 「拾得的孩子」之間發生的短暫溫暖的愛情故事。故事發生在秋天,愛情在兩個靈魂觸碰的瞬間產生了春天般的溫暖。除了名字相仿,小說與電影的故事並不相同,但都恰恰是因了某種幻夢與情感,在本應是秋色正濃的時候,有了春天的吻痕。在小說中,秋天不只是季節,也是「煩憂的生活」,也有當年作者被流放西伯利亞後那種對於生的悲痛的感觸。在電影中,秋天也不只是飄落的枯葉,也是佈滿銀絲的髮稍,更是意志消沉步入絕望境地的哀嘆。在這種情境中,悒鬱乏味的生活中,一點點微笑,一點點希望,一點點光芒,都再次燃起了生命的火焰,就像是春天,憑著那純潔、蓬勃的空氣,就有理由更加熱愛生命。生與夢應該是同在的,春天總是會來到的,無數個春天,只要在心中保持著那顆暖陽的熱度,走到哪裡都是春天。

不僅僅是生活與精神的衝突,范達與妻子之間的衝突也烘託了這一主題,從一次次爭吵中閃現出無限樂趣。你可以說這是生活中的瑣事煩心,不過,加上童心和愛情的熱度,這就是一出人生喜劇,基調已經寫好,只需要盡情去玩樂和歡笑。葉慈說:「讓我們大膽向前,儘管去抓住心靈需要的任何獵物吧,不要害怕。這一切都存在,都是真的,人間,只是我們腳下的一片塵土而已。」 一直夢想著乘著熱氣球環遊地球並不可笑,也不荒謬,對於范達來說,那將是一次生命的飛翔。

轉載請註明作者:九尾黑貓

原文刊載於《看電影·午夜場》

http://i.mtime.com/LadyInSatin/blog/5023074/

疾病剝奪人的尊嚴,而衰老削弱人的意志。當夏天逝去,留下枝頭泣血一般的紅色,疾患和老態便開始分工協作,用鐮刀和鐵錘敲打人們臨行前的墓碑。阿赫瑪托娃在她的晚年曾經寫信給俄國詩人約瑟夫•布羅茨基,說: 「答應我一件事情——好好地保持健康,天底下沒有什麼比熱敷、皮下注射和高血壓更壞的事了。」年過七旬的她和大多數暮年的老人一樣,身患多重痼疾,總是被病狀和無休無止的藥物折騰得病懨懨。不勝負荷的心臟令她無法過上在列寧格勒的日常生活 ——看看每日流淌不息的涅瓦河,嗅著香氣瀰漫的椴樹,還有盛開的罌粟,聽惱人的汽車呼嘯來去。那病床上小小的一片床單輕巧地將一個人的成就、性格、情感、經歷統統抹去,留下長長的病歷記錄和刺鼻的消毒水味兒,終結一切。人們和初生一樣毫無遮攔,任人擺佈。不同的是,與之前迎著春意蓬勃生長不同,這回變成了秋日枯黃的氣息,能感覺到靈魂被它的寒意、冷漠一點點抽乾了,只剩下枯葉在寒風中顫抖,搖搖欲墜。更糟糕的還不止於此,朋友和親人也都相繼老去,葬禮是晚年生活出現最多的派對。這些環境的變化,都從外部強加給人們嚴霜拷打的前奏,擊潰人的意志。對於身處不同國度的老年人,他們都有著各自生活的索然無味。在美國的弗洛里達州,幾名老漢選擇拖家帶口地入住老人院,對著電視度過最後的時日(《天繭》);在英國北約克郡的六名來自小鎮的婦女,不得不日復一日面對婦女協會無聊的講座,眼睜睜看著陪伴多年的愛人生病死去(《日曆女郎》);住在波蘭鄉村年近古稀的老人,只能孤獨地住在空蕩蕩的古宅中,僅有一隻牧羊犬為伴,每天偷窺鄰居的生活,等待兒子一年兩次的探望(《死期將至》)。從《秋天裡的春光》中,可以瞥見捷克人的晚年生活。這裡已經不是十九世紀詩人聶魯達筆下那個布拉格小城的畫像,時事變遷,但能驚異的發現,他們骨子裡的東西不少留存了下來:在生活中難免狹隘、世俗,卻也有獨特的熱情和幽默。范達•貝爾的妻子艾蜜莉,就和大多數因循守舊的人一樣,精打細算,把養老金細心存好,不同用處的放在不同的鐵罐中;為圖便宜,用兩萬八千克朗買來二手墓地,不厭其煩的去墓園打掃;最大的樂趣是收集動聽的訃告,以便自己死後能夠派上用場。以前盼望著四季流轉,因為夏天有她最愛的大丁草盛開,冬天沒有擾人的蚊蠅。現在她很少抬頭看天空了,只是悶頭為家務事煩惱,思考到底死後是土葬還是火化,如何能死得體面一點。與此同時,她像大多數沉澱於麻木、機械的重複動作中的人一樣,忘記了生活的本質。

尤利•巴基在書中寫道:「牛頓在一顆落下來的蘋果上面只看見萬有引力的定律,然而萬有引力的定律並不重要,只有從小小的香花變到蘋果這個進化過程才是重要的,這是成熟,這是生活。」范達正是以這樣的心態面對每一天的生活,他七十六歲了,擁有心律不齊、膽囊炎和前列腺炎,但他沒有浸泡在憂愁的苦水中,反而對此都一笑置之,用國王的氣度看待生活,處變不驚。當他的謊言被揭穿時,從來都從容面對,毫不尷尬,因為欺騙不是他的本意,享受生活的樂趣才是目的。他生來與眾不同,一輩子都不走尋常路,彷彿不受社會、常理和年華的約束。他有一雙燦爛發亮的眼睛,永不停止做夢。讓-保爾•薩特曾經這樣闡述他心目中對於精神健康的理解:「首先擺脫道德,假如您是道德的,您就是順從社會;假如您是背德的,您就是反叛社會,但在社會角鬥場上反叛,您必敗無疑。因此必須既不是道德的,又不是背德的,而要置身社會之上。」范達就是這樣,有套區別於社會的生活哲學:他經常信口開河,謊話連篇,純粹是覺得好玩;如果他跑去了賭場,八成因為覺得無聊;他喜歡假扮富人,揮霍並不多的那點兒家財,一來他從小過著窮苦的日子,想嘗嘗富裕的滋味,再者,如果花錢不能帶來快樂,那還留著它幹嘛用?別人都低頭盤算如何節儉度日,他卻仰著頭看著溫柔的天空,大聲的感嘆這真是一個好天氣。鄰居總是躲在家裡,觀望樹葉一點點掉光,他卻成天都在計劃怎麼才能週遊世界,要不就是怎麼打劫銀行。他是自由的,無憂無慮的,放聲大笑,放肆大叫,哪怕給他面對森林風景的房間也是一種束縛,這樣的人生來就是為了歌唱和飛翔,而且他會一直唱下去,直到死亡奪走他的聲音。

雖然大丁草的花期只到十一月,但是只要溫度不低於零度,它會常年怒放;縱然身體難掩歲月的痕跡,會腐朽、衰敗,但是只要保持對生活的激情,對待明天就像每個全新的一天,世界也不過是嘴邊輕哼的哨音。阿赫瑪托娃創作的《安魂曲》是她最重要的著作之一,在列寧格勒的監獄,她的身體和精神禁受著折磨,在她的心上卻盛開了花朵。

二、生與夢

夢境在伯格曼的電影中一直是重要的組成部份,這與他表達自己精神世界的途徑分不開,他說:「我接收東西,然後再像鏡子一樣反射出來,夾雜著回憶、夢境與理念。」他在歲月磨礪後,愈發感到記憶淡漠,但是兒時的畫面反而更加清晰可見,而那種畫面又是通過情感、夢境的隧道,改變了當時的形態。他同時存在於兩個世界中,而電影就是他現實與夢境的交叉點。而夢想,簡單來說,就是夢境與理念的疊合,從泥沼長出一株開滿繁華的枝杈。只可惜如葉慈所感嘆的那樣:「一個人隨著年齡增長,夢想便不復輕盈;他開始用雙手掂量生活,更看重果實而非花朵。」他在《講故事的人》中,描述了一個喜歡講故事的老頭帕迪•芬林,他沒有踏遍千山萬水,僅憑藉想像力從那些不曾存在或是未曾見過的世界中搜尋對象。「為了表達各種情緒,難道僅僅有這個荒蕪的人間就夠了,再不需要什麼天堂、地獄、煉獄和仙境了嗎?」當他身體虛弱,生活艱苦,年輕的夢想,兒時的夢境是吹進他心中的一股春風。在經歷過生的路途上的洗禮和羈絆,夢的花莖便顯得更加難尋。

在《秋天裡的春光》中,范達的朋友艾德就感傷的說:「我聽到哀樂就會哭泣,經歷過悲傷,看過被拋棄的小狗的眼神。如果不是因為你早就自殺了。」在范達的身上,一直有夢的光輝,這種光芒從未褪色,反而隨著年華的流逝更加奪目。令人憂傷的東西和事情,到了他的眼中就變了色彩:他拿著妻子為自己將來葬禮買的皮鞋當電話,對她的抱怨充耳不聞,掰乎自己那半吊子法語應對,頂多在她喊累的時候說小聲嘟囔一句,哦,你剛才在咆哮;當旁人識破了他的「遊戲」,上門索賠時,他把角色扮演到底,不為高額的賠款煩憂,依舊大手大腳,大不了去搶銀行唄;對著因身體日漸不支而情緒低落的老友,奉勸對方不必傷感,既然錯過了年輕死去的機會,只能死撐到底了。他大聲的嘲笑疾病與死神,把它們踏進泥土,澆築在他通往夢想的路途上。妻子不理解他,認為他只是為了年齡感到沮喪,用荒唐的做法逃避死亡。可是難道一定是,因為經歷了太多的苦難,就只能面對著現實的窘境愁苦著皺紋漸生的臉頰,拋卻了心中最後一點點的玫瑰色嗎?如果真是這樣,為何春日的美好總是那麼美好,身在秋天的人們總暢想春天的暖陽。與其說,范達是個異想天開的荒唐老頭,不如說他用自己的方式留住春的蹤影,用夢的溫暖滋養四季長春的的大丁草。阿赫瑪托娃在晚年飽受疾病纏身時,仍舊由著對詩歌的熱愛,堅持著她的夢,當她聽到收音機中的讚美詩,她依舊會潸然淚下,一掃那個晦暗一天的陰霾。如果范達沒有這件夢的外衣,他也只不過是一個平凡的、一步步邁向墳墓的老頭。他曾經為了妻子,放棄了自己遊戲人生的態度,他變得不再大笑、胡鬧,奇招盡出,不再做夢,每天都窩在房間裡不得動彈,打著瞌睡,與已經死了沒有分別。艾蜜莉這才發現自己愛著的人到底為何與眾不同,那些不可理喻的騙局,漏洞百出的謊言,單膝跪地的賠禮道歉,玄妙誇張的角色扮演,這些無數的細節,把生帶離了叫做痛苦的荊棘叢林,進入了一個永不凋殘的美麗花園。

「生只是在寓言,夢也只是在寓言。生的路上籠罩著黑雲;夢的路上閃耀著藍空的微笑。生的路上長著惡草;夢的路上開著鮮花。人,一個身體和一個靈魂,在這兩重的路上掙紮著向前進。」(尤利•巴基)

三、秋天裡的春光

匈牙利演員、詩人兼作家尤利•巴基在1929年的布達佩斯,創作了一本小說《秋天裡的春天》。故事講的是一個學生和一個賣藝人的女兒,這兩個 「拾得的孩子」之間發生的短暫溫暖的愛情故事。故事發生在秋天,愛情在兩個靈魂觸碰的瞬間產生了春天般的溫暖。除了名字相仿,小說與電影的故事並不相同,但都恰恰是因了某種幻夢與情感,在本應是秋色正濃的時候,有了春天的吻痕。在小說中,秋天不只是季節,也是「煩憂的生活」,也有當年作者被流放西伯利亞後那種對於生的悲痛的感觸。在電影中,秋天也不只是飄落的枯葉,也是佈滿銀絲的髮稍,更是意志消沉步入絕望境地的哀嘆。在這種情境中,悒鬱乏味的生活中,一點點微笑,一點點希望,一點點光芒,都再次燃起了生命的火焰,就像是春天,憑著那純潔、蓬勃的空氣,就有理由更加熱愛生命。生與夢應該是同在的,春天總是會來到的,無數個春天,只要在心中保持著那顆暖陽的熱度,走到哪裡都是春天。

不僅僅是生活與精神的衝突,范達與妻子之間的衝突也烘託了這一主題,從一次次爭吵中閃現出無限樂趣。你可以說這是生活中的瑣事煩心,不過,加上童心和愛情的熱度,這就是一出人生喜劇,基調已經寫好,只需要盡情去玩樂和歡笑。葉慈說:「讓我們大膽向前,儘管去抓住心靈需要的任何獵物吧,不要害怕。這一切都存在,都是真的,人間,只是我們腳下的一片塵土而已。」 一直夢想著乘著熱氣球環遊地球並不可笑,也不荒謬,對於范達來說,那將是一次生命的飛翔。

轉載請註明作者:九尾黑貓

原文刊載於《看電影·午夜場》

http://i.mtime.com/LadyInSatin/blog/5023074/

評論