電影訊息

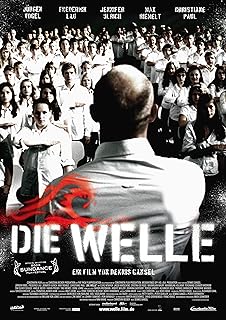

惡魔教室--The Wave

編劇: 丹尼斯甘塞爾 Todd Strasser

演員: 約根沃格爾 腓特烈勞 馬可斯尼麥特 Jennifer Ulrich (Ⅰ)

浪潮/恶魔教室(台)/白恤暴潮(港)

導演: 丹尼斯甘塞爾編劇: 丹尼斯甘塞爾 Todd Strasser

演員: 約根沃格爾 腓特烈勞 馬可斯尼麥特 Jennifer Ulrich (Ⅰ)

電影評論更多影評

2010-11-03 18:28:13

那些絕望的年輕人

因為不能談國事兒,也不好聊政治,所以就談談外國的事兒,聊聊外國的電影和書。說前一段時間看了一部叫做《浪潮》的電影,後來又看了一本叫做《狂熱分子》的書,電影是德國人拍的,書是美國人寫的,講的卻是群眾運動這同一件事,所以就想放在一起聊。但更主要的原因,是因為電影和書都是極好,但是卻也都有彼此的侷限和短板,畢竟群眾運動這種歷史大事件題材,對於創作者來說,光有野心是不夠的。從這個角度來說,電影的導演和書的作者,都是我喜歡的有大老實的那種人,沒有好高騖遠,只求力所能及。作為電影,《浪潮》只是做到了從一個真實故事出發,從這種大歷史中掰下了一小塊來講,把群眾運動最初的形成反應了一個表象。而《狂熱分子》則因為埃里克·霍弗畢竟是碼頭工人出身,很多實際的經驗之談可以說非常正確,但是缺少更確鑿的實例和考證,因此書和電影都同時讓人感印象深刻,發人深省,但另一方面,卻總覺得彼此都差了點什麼,感覺還是不那麼過癮。而把他們放在一起,卻正好兩個作品可以互為補充,電影是書的實證,書是電影的說明,放在一起對照著看,很多理解,結合在一起,也就又進了一步了。

「1967年,在美國加州的一所高中里,一位青年教員,為了讓學生們明白什麼叫法西斯,他提出鏗鏘有力的口號,「紀律鑄造力量」、「團結鑄造力量」和「行動鑄造力量」搞了一場教學實驗,用嚴苛的規條束縛學生,向他們灌輸集體主義,要求他們絕對服從,遵守紀律。令人驚訝的是,學生們非常順從,步調一致地投入其中。他們精神抖擻,穿上制服,做課間操,互相監督,很快凝聚成一個新的團體。——」41年後,這個事件被德國人改變成電影《浪潮》,但是誠如我之前所說,它畢竟描述的是一場群眾運動的萌芽階段,也畢竟是一個實驗,所以它的震撼有限,作為一個像我等這種生活在這片神奇的土地上的子民來說,我看完此片不由得自豪的說,這算啥,我們有比這更狠的。可是一個中學老師為什麼都可以如此輕易的煽動一場小規模的群眾運動呢。我想此片的意義並不完全在於提醒人們警惕納粹思想依然存在,而是從更人性的方面討論了所有的這一切,它從何而來。

這些生活在和平時代的年輕人,他們有比他們父輩更優越的生活,從小受到的是民主和自由的教育,他們的個性比從前的張揚,人格也受尊重得多,但是他們依然被法西斯的那一套所感染,在短短五天內,就變成了狂熱分子,喪失理智之徹底,使他們自己在清醒之後也大吃一驚。在電影中,導演著重描寫了幾個有代表性的年輕人作為例證,而霍弗則在《狂熱分子》這本書里,一一將這些潛在的皈依者指認了出來:馬爾科,一個品學兼優的年輕人,有大好的前途,有漂亮出色的女友,但是他家境貧寒,和女友家境懸殊。霍弗說:「為最起碼生活操勞的人,不會有時間、心情去悲憤和造夢。」「已經擁有許多而想擁有更多的人,其失意感要大於一無所有的人。」蒂姆,一個懦弱平庸的年輕人,在問題家庭中長大,缺少人關愛,得不到尊重,經常被人欺辱。在這場實驗中得到最大的幸福感,也是這個團體最忠誠的皈依者,因為群眾運動能夠「治療那些嚴重的失意者,不在於提供一種絕對的真理,或是解決他們生活上的困難,而在於能讓他們擺脫了無能的自我。」以錫南為首的幾個小混混,是霍弗所說的畸零人,他們雖然表面上稱王稱霸,但是卻是主流價值觀眼裡的壞孩子,小流氓,是被拋棄的一群孩子,雖然在學校里也不是全無勢力,但是「對於不是我們真正想要的東西,得到再多,也不會讓我們滿足。」而卡羅,那個最早清醒過來,並且退出這個團體的姑娘,她的生活則是最幸福的一個,家庭富足,才貌雙全,被同學和老師認可,個性十足。所以她才會本能的反感一切剝奪她個性的東西,她就像所有成人世界裡的中產菁英一樣,有很多優點,但她的優越感也的確會令人討厭。

這就是青春吧,絕望,失意,迷茫和看不到未來的青春。是憎恨自我,想逃離自我的青春。你當然可以在看完電影之後很輕易的說諸如我們要警惕法西斯主義,要警惕納粹歸來啊這樣的話,給年輕人講很多很多的道理,宣揚人道主義等等,但是。懦弱的蒂姆在危險時刻被錫南保護,那感覺能不幸福嗎?從來不被好學生理睬的錫南竟然和馬爾科合作,打出了一記好球,那感覺能不幸福嗎?當絕望紮根在年輕人的心中,此時此刻,只要有一個人,揮揮手,指出一片光明的應許之地,人們就會義無反顧的跟他走。而自由,它有時候也的確不是人人可以承受的,霍弗說「自由若是軟弱無力,再多的自由又有何用?」;用曾經一個熱情洋溢的年輕納粹黨員的話說,他追求的就是「免於自由的自由。」你如何能讓一個絕望的年輕人不為希望而狂熱?你如何讓一個飢餓的人不對食物充滿貪婪?有些東西,它從未走遠,是因為它就在我們的靈魂深處。法西斯主義從來沒有遠離,它是人性的一部份,它藏在每一個靈魂深處的絕望里。

「狂熱是一種靈魂的疾病」,它一旦散播開就像瘟疫一樣不容易消除,群眾運動一旦反動起來,它的走向和控制是難把握的,在《浪潮》的最後,電影中的教師並沒有像真實故事裡的教師一樣控制住局勢,「悲憤在希望即將得到補償的時候最為蝕骨」,而這憤怒最後導致了慘劇的發生。德國人有意給出的這個結局,似乎是在提醒人們,狂熱這種東西一旦養成猛獸,是可以反噬的。在《浪潮》里讓我十分吃驚的一點,是教師複製了很多納粹控制黨徒的手段,竟然是我們日常生活中被認為是正常的一部份,比如教室裡重新排列桌椅的方式,比如學生們要穿校服,要喊口號,好學生和差學生被安排在一起坐,成員之間互相幫助團結,反覆被宣講的集體主義,集體榮譽感。對了,還有踢正步,踢正步的奧妙在於「讓人心無二用,踢正步可以扼殺思想。踢正步可以泯滅個性。」

這些東西再熟悉不過。也讓我觸目驚心,看看他們都對我們幹了什麼?這也讓我想我們的一些轟轟烈烈的群眾運動。如果說,這些生活在民主的國家裡的孩子因為一時的蠱惑而成為了狂熱分子的話,那麼我們的年輕人,只能是比這些孩子更無望的年輕人,而我們的教育又是什麼教育呢?我們這個國家又是在培養什麼樣的年輕人?我們造就了什麼樣的狂熱分子,這片土地上有多少失意的年輕人?他們沒有自由,也看不到希望,按照霍弗理論,他們都是群眾運動的潛在皈依者,只要動用宣傳的力量,給他們指定出一個「魔鬼」,他們就可以撲過去,用最殘忍和粗暴的方式去撕咬。霍弗說:「當我們在群眾運動中喪失了自我的獨立性,我們就得到一種新的自由——一種無愧無疚的去恨,去恫嚇,去撒謊、去凌虐、去背叛的自由。」而那些赤貧中的年輕人,他們甚至連這樣的狂熱也不曾持有,要嘛成為罪犯,要嘛去跳樓。

寫到這裡。我深感這個問題是一個無底洞,我自己的力不從心,甚至將我自己對這部書和這個電影所帶給我的思考全部釐清記錄下來都不大可能。而他人提醒需要提防的地獄,我們正生活在其中,抬頭四望,只能徒感內心更加悲涼,以我們微薄之力,我們如何能夠穿透這厚厚的鐵壁,喚醒我們的年輕人?我看到我身邊那些我曾經厭惡的粗暴的狂熱的年輕人,這一次,我看到了他們心裡的絕望,自卑,懦弱和失意……而解決這一切問題,靠理論上的爭執,說服,任何言辭都是沒有用的,靠心理調整,自我消解其實也根本不大可能,解決這一切問題,辦法其實只有一個:

給年輕人以希望。請給他們以希望。

而我,一個渺小的,微不足道的寫作的人,為什麼要費力氣去想這些勞什子的令人痛苦的問題呢?其實我也不知道,也許我兜了這麼大的一個圈子,讀了書,看了電影,半夜三更寫下這麼一篇文字,繞來繞去的想了這麼多東西,只是因為對於我來說,只有在我解決了作為人,釐清我和自己存在的這個世界的關係之後,才能夠安然的活下去吧。然後呢?然後我什麼也不想幹,只想去尋找那麼一小塊地方,可以安放一張可以和愛人盡情做愛,安然老去的床,和最初的時候一樣。

然後我希望我能夠醒著死去。

註:本文全部引言出自《狂熱分子》

http://book.douban.com/subject/3057556/

評論