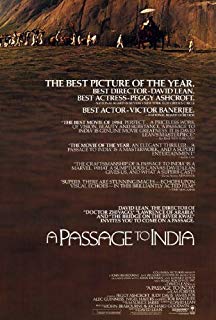

電影訊息

印度之旅--A Passage to India

編劇: E.M. Forster 大衛連

演員: 茱蒂戴維絲 Victor Banerjee Peggy Ashcroft

印度之行/印度之旅/印度之路

導演: 大衛連編劇: E.M. Forster 大衛連

演員: 茱蒂戴維絲 Victor Banerjee Peggy Ashcroft

電影評論更多影評

2010-11-08 22:34:31

印度之行

1912-13年間E.M.Forster在印度旅行,但不久一戰爆發,他加入紅十字會,在埃及的亞歷山大里亞服務。他在那兒遇到希臘詩人C.P.Cavafy,出版了他的詩集《燈塔》(Pharos and Pharillon)。1921年Forster回到印度,作為私人秘書為德瓦斯的瑪哈拉嘉(印度王公)工作。這片土地後來成為他的著作《印度之行》(A Passage to India)的背景地。這是Forster最後的作品——在餘下的46年里他的精力奉獻給了其他活動。《莫里斯》(Maurice)是在1970年他過世後出版的。《印度之行》後,創作小說不再是他生命中最重要的元素。在書中他寫道:「生命的大部份時光如此枯燥乏味,不值一提,那些將它描繪得生動有趣的書本或是談話都是不免誇大其辭的,出於這樣一種願望,即證明他們自身的存在。在勞作和社會義務的繭殼裡,人類的靈魂泰半處於沉眠,只記錄著苦與樂的區別,而遠非我們假裝的那樣活躍。」

Forster過世後他的著作執行人拒絕了來自Joseph Losey、Waris Hussein,以及Ismail Merchant和詹姆士 Ivory的邀約,最終把《印度之行》的電影改編版權交到了大衛里恩手裡。Forster和T.E.Lawrence,就像命中注定,「共享」了電影的不討喜和誇耀。眾所周知,大衛里恩在他的《阿拉伯的勞倫斯》里將T.E.L刻畫成了一個嗜好殺戮的人。同樣的,《印度之行》的結尾也被改寫了。人們指責他produced his own vision of India,not Forster's。據說,《印度之行》的最後兩章,Forster撰寫時受到了T.E.L的《智慧七柱》的影響。

T.E.L約從1924年早期與Forster開始通信,他們具體相識於何時何地不知。唯一明確的是,兩個人相識並開始這段長達十數年的友誼的時候都已身為社會名人。《印度之行》寫於1924年。T.E.L與Forster的信件往來中便不免不時談起這部新小說。T.E.L對Forster懷有一種坦率而謙卑的崇拜,他把自己比作平原上的蟻丘,總是仰視著連綿的山脈渴望自己也能成為其中之一。他把自己比擬成跳蚤一樣渺小的生物,把Forster比成獅子,說「如果跳蚤也能宣稱與獅子擁有相似的感覺,那麼允許我使你想想我在阿拉伯的工作經歷(與放棄)是怎樣重複了你的歷史,關於無法以誠實的方式敘述的情形。你立足於廣闊的思想層面,而我停留在混亂的行動層面……兩者都迷失了。」(《智慧七柱》也不是完全寫實的自傳)他將閱讀Forster的作品視為後者饋贈給他的「至善之物」(one supremely good thing),並經常性地將Forster的寫作與自己的寫作(SPW)相比,自然也是謙卑的。無疑,《印度之行》讓T.E.L觸發性地聯想起他在阿拉伯的經歷與情感,作為一個英國人,一個白人,在異域的反應。

If excellence of materials meant anything, my book would have been as good as yours: but it stinks of me: whereas yours is universal: the bitter terrible hopeless picture a cloud might have painted, of man in India. You surpass the Englishman and surpass the Indian, and are neither: and yet there is nothing inhuman (like Moby Dick) in your picture. One feels all the while the weight of the climate, the shape of the land, the immovable immensity of the crowd behind... all that is felt, with the ordinary fine human senses.

——T.E.L 24 July,1924 A letter to E.M.Forster里關於A Passage to India的段落

不想進行文本與電影的對比,這裡暫只談談電影本身。

馬拉巴山洞的隱喻:在混亂的孤獨的背景下,逼仄壓榨的空間反而成了情感的宣洩與突破口。《印度之行》里,大衛里恩除了拍出那些洞窟中怪異恐怖的回聲現象,並沒有對岩洞內部給予絲毫鏡頭(比如片頭那些斑斕的壁畫)。導致在葛絲小姐對阿齊茲醫生提出指控後的很長一段時間裡,我一直在困惑究竟她在洞窟中看到了什麼使她產生幻覺。摩爾太太對回聲產生排斥的心理效應,而葛絲小姐一開始並沒有,她在山腳下的洞窟中尚顯得鎮定且興味盎然。她的變化是從登上山頂開始的。疲憊中的她接受了阿齊茲的援手,當兩人肌膚相觸的一刻,葛絲的表情奇怪而迷茫。此時她突然問起阿齊茲的婚姻和他的妻子,詢問他的婚姻中是否存在愛。這些不合時宜的探問隱晦地揭出了葛絲的心理狀態:對愛的不確定、左右搖擺到她發現她其實並不愛朗尼——Nigel Havers扮演的殖民地地方法官。爾後當她進入山洞,劃燃一根火柴後,整個故事最詭異的一段發生了。阿齊茲在洞口焦急地呼喚她。聽到回聲的葛絲像發瘋一樣衝下了山頂,倉惶而逃,不顧被仙人掌刺得鮮血淋漓。隨即她便控告可憐的印度醫生意圖不軌。由此看來,不管洞窟中有什麼,所有的禍事都是從這趟參觀山洞之旅引發的。這趟旅行專為兩位貴賓籌備,但首先是摩爾太太出了狀況,留在了山腳下,然後是葛絲小姐大受刺激。馬拉巴的幻覺究竟是單純的文化器質上的水土不服的總爆發,還是有更深層的寓意呢?葛絲在叢林中見到的表現情慾交歡場面的神像群又起何作用?還有那群追趕葛絲的野猴?這一切都顯示了印度這個神秘異域在外來的英國人眼中的怪異、不可理解與由此而引發出的恐懼、排斥感,同時還伴隨著內在文化心理與習性遭受到的衝擊?不斷閃回的雕像神情與姿態竟使葛絲在馬拉巴回聲的恐懼中產生了不可思議的幻覺:阿齊茲圖謀強暴她。對於克制保守的英國人而言,這樣的幻覺脫離了本性,顯出異化特徵。應該注意到,葛絲在前往馬拉巴的旅程中是處於一種不穩定的心理狀態下。異域的不適感加劇並最終激發了這種心理效應。葛絲發現自身在印度是孤獨的,不只與印度人的交流存在各種困難,甚至與至親之人也存在無法溝通的隔閡。她身處的整個土地對她而言怪異又充滿無法接受的心理暗示。當她在法庭上宣佈撤銷對阿齊茲的控告後,她又被英僑會拋棄了,真正從心理上的孤獨無依轉化為現實中的孤獨無依。

由此,葛絲的孤獨感不單單是基於文化與種族差異——異域地緣性的隔閡造成的,更是一種來自人類命運深處、終極的孤獨感。異域只是拉緊了這張弓的弓弦並促使它及時繃斷。這種孤獨感不會隨著她離開印度而立即獲得治癒。摩爾太太客死於返回英國的渡輪上正說明了這點。

阿齊茲是另一個比較引人深思的角色。在影片的絕大部份時間裡,他穿西服,說英語,力圖和英國人來往,言談舉止謙卑恭謹,甚至可說小心謹慎,惟恐丁點令人不適,面上時刻掛著過份熱情乃至有些諂媚顯得尷尬的笑容,英國人的一點友好表示就往往令他受寵若驚。這個印度醫生反映了作為殖民地的印度,它的一部份人民對作為宗主方的英國人所懷有的心態,既戒備敵視,又不免對他們的菁英文化生活深懷效慕之心。然而經過馬拉巴事件後,阿齊茲的希望破滅,他脫下西服,換上了印度長袍。他深深認識到這種不平等交流的不可行,他最終不可能變成一個被英國人接納的英化印度人。他只能做一個純粹的印度人,而不能站立在兩者之間。他一改往日溫順的面目,對前來勸說他的菲汀怒吼,指責他到底還是偏向本國人,但善良是普遍人性中的一部份,他最終還是放棄了對葛絲的追償權。

扮黑臉的殖民地警察局長有兩句經驗名言,一句是,據我所知,但凡印度人和英國人過從過密,總會釀成浩劫。另一句是,根據經驗,白人的外貌對有色人種總是存在吸引力。他從而推導出,阿齊茲必然會對葛絲產生邪念。為阿齊茲做辯護的英國人(?)、相貌古怪氣質神秘的辯方律師皮笑肉不笑地接了一句,即使這個女人的外貌甚至遜色於男方?簡直是絕妙刻薄地諷刺了警察局長論調的極其荒謬性。

馬拉巴事件後,宗主國的代表——全體居印英國人近乎一邊倒地都對阿齊茲擺出了敵視及審判面目,惟有兩個英國人除外,摩爾太太和官立大學校長理查菲汀先生。摩爾太太不願做控告阿齊茲的證人,被擔任地方法官的兒子送返英國。菲汀則一如既往表現出熱忱與對印度人的關注。他積極幫助阿齊茲,聯繫他的律師,對如何辯護作出建議,也擔心印度人一方有過激反應而惡化事態。摩爾太太和菲汀先生都是真正善良的人,他們不駐足於種族與膚色帶來的交流的困難,而在彼此那裡保留了普遍的人性——跨越種族而依然存在的善意和真誠,還有愛。交流的不可能是相對的,種族之間人性的共通卻是絕對的。

作為殖民地印度人的阿齊茲表現出了善意和寬容,作為宗主國英國人的摩爾太太和菲汀先生表現出了真誠與友愛,還有撤訴的葛絲小姐也表現出了勇於面對錯誤的勇敢,這些都是來自人性中的美好。片尾阿齊茲對菲汀和葛絲的諒解,說明種族隔閡是可以跨越的。交流是可行的,不僅不同民族間能夠做到這一點,人這個種群內部個體相互之間也能夠做到,只要保有這些來自天性中的善與愛。(非常主旋律)

再來說說哥博利,AG扮演的這位玄之又玄、妙不可言的印度教授哲學家,在整部電影中,他出現的場景並不多,但每一處都有深意。在菲汀家室外的水池畔,他對馬拉巴山洞的介紹語焉不詳,摸稜兩可;在馬拉巴之旅火車站,他故意拖延祈禱時間讓菲汀遲到,從而導致阿齊茲孤身與兩女士前往,間接促發了後來的禍事;在阿齊茲被拘留起訴後,他跑到菲汀家要憂心忡忡的菲汀給他在克什米爾的新學校取名字,引起菲汀的反感和質問;摩爾太太返英時搭乘去碼頭的火車,在站台上望見正在祈禱的哥博利,後來摩爾太太在船上心臟病發猝死;馬拉巴案件後幫助菲汀向阿齊茲傳遞書信,並最終調解阿齊茲與菲汀關係的也是他。這個神秘的印度教授就像他所代表的印度哲學一樣玄妙難解,充滿宿命主義與宗教圓融的處世觀。整部電影中,當所有人,不管英國人還是印度人都焦頭爛額之際,只有他雲淡風輕,如隔岸觀火,不動聲色,似乎早已窺透世事將以自然註定的方式解決。

T.E.L說Forster超越了英國人也超越了印度人,並沒有偏向任何一方。他是不是認為他自己沒能做到這一點呢?

(09.11.17)

評論