電影訊息

電影評論更多影評

2010-11-19 13:00:09

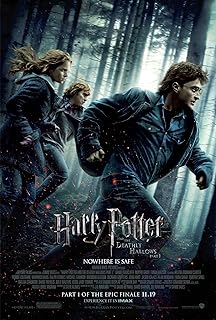

《哈利波特與死亡聖器(上)》:想說愛你不容易

《哈利波特》系列早已成為了一個傳說,至今,魔法仍在繼續。

作為《魔戒》之後最為強勢的系列電影之一,《哈利波特》系列電影給了我們太多的話題,給了我們太多的期望以及失望,它已經超越電影與暢銷書本身,成為了一種文化現象,同時也是一批人少年、童年的地標性回憶。

《死聖(上)》是根據第七部原著小說的上班部份所改變而成,與其說是考慮到小說的篇幅和在電影中原汁原味呈現小說內容的要求,把第七本小說分為2部來拍,不如說是製片商想從哈利波特這棵即將終結的搖錢樹上多撈取些票房,回到電影本身來說,《死聖(上)》並沒有我們想像中的精彩,由於單集小說本身所具有完整性、連貫性以及節奏重點分佈結構,製片商把小說腰斬為兩部份拍攝使得電影本身的故事精彩程度大大縮水,基於前6部積累的故事設定資訊也對並不熟悉故事內容的觀眾產生了排斥性,觀眾無法從電影裡抓住一個重點,平鋪直敘的故事還原卻也只是機械的劇情概述而已,沒有爆發只有醞釀使故事精彩程度大大降低。

《哈利波特》系列一直被定位為商業性很濃的電影,但是《死聖(上)》的故事編排卻不太符合一部商業電影所應該具備的節奏結構,《死聖(上)》的末尾段落的著力極大程度上只是為了宣傳下集而服務,對於哈利波特系列的廣大書迷來說是個遺憾是個懸念和期待,而對於不熟悉哈利波特系列故事的觀眾群來言,這顯然就大大低於他們的期待了。

對原著小說的腰斬使得大衛葉慈有更多的時間去精細的經營故事,然而大衛葉慈的講故事水平顯然不如第三部的導演阿方索卡隆,故事敘述較為平淡,無甚亮點,觀眾所期待的特效在上集之中也並無太多的表現,整部上集幾乎完全服務於下集而存在,卻忽略了其電影本身所應該具備的那些東西,只有醞釀沒有爆發總是會讓人失望的,或許基於哈利波特系列龐大的書迷群體,製片商可以不必擔心票房的,但是作為一部萬眾矚目的電影來說,多少會讓人失望。

《哈利波特》系列有一個龐大的固定觀眾群體,距今為止,哈利波特系列小說已在全球售出幾億冊,這註定造就一個極其龐大的書迷群體,而書迷群體大部份也是該系列電影的忠實觀眾,這部份人的存在間接的推動了電影本身的宣傳和推廣,新書發佈會前瘋狂的是他們,零點首映現場的也大部份是他們,這批人身上存在巨大的商業價值,而這批受眾的消費意向是所有年齡段中最強的,哈利波特系列電影的成功很多程度上是由他們所推動的,而這正是電影營銷學上成功案例。

由於存在原著小說,電影本身必須面對兩種觀眾群體,一是龐大的書迷群體,二是未讀原著的龐大潛在觀眾,面對此,電影本身無法兩者都顧及,自然會傾向於其中一部份觀眾,而死聖上集是明顯傾向於書迷群體的,對於一部份為讀原著的觀眾來說,觀影會較為的吃力,哈利波特系列就想一幢大樓,構築於一層一層的基礎之上,而這基礎就是電影和小說本身的龐大資訊量,對於架在半空沒有基礎的部份觀眾而言,必然會對劇情有雲山霧罩的感覺,而電影顯然沒有把這兩部份觀眾都調節好,對於熟悉書迷觀眾而言,電影顯得機械概述,而對於另外一部份觀眾而言,電影顯得難懂,這正是這一系列電影的不足之處,當然這也是大部份著名文學作品改編電影的通病之處,這本身也是電影理論中的一個較為複雜的課題,而死聖上集也只是能在及格邊緣徘徊。

全世界的觀眾們見證了魔法三人組的成長,而在此片中三人的表現依舊讓人欣慰,丹尼爾 雷德克里夫愈顯成熟,愛瑪沃森也多了幾分女人的味道,魯伯特格林特的演技也越來越好,對於那群經歷「哈利波特」時代的人,他們代表的又豈止是一部大家所鍾愛的暢銷小說?一部流行系列電影?他們代表了我們這一批人的童年、少年時代的集體回憶,承載了太多的東西,哈利波特文化現象的風靡全球是營銷學上的一個非常值得研究的問題,它的出現眾所周知也帶來了一大批跟風之作,誰敢說《暮光之城》不是在效仿哈利波特的營銷方式?《哈利波特》系列的空前成功,給了電影界十分多的啟示和機會,但是哈利波特對於一部份人來說是不可取代的,它已經超越了其本身成為一種現象,這一切的一切註定《哈利波特》會名載史冊。

魔法仍在繼續,我們至少還有最後一部哈利波特電影可以期待,後哈利波特時代,我們該幹什嗎?電影界又應該幹什嗎?這是一個問題,我們期待有一份滿意的答卷

評論