電影訊息

電影評論更多影評

2010-11-20 08:19:39

索朗達吉的哭聲?

你不知道她很正常,她只是一個剛畢業的小演員,一個二十歲的藏族姑娘。她出演了新片《喜馬拉雅王子》,在片中一個暴露的鏡頭,讓小姑娘大哭了一場。我在想是否有人會因為這片文章的張揚,搜出這部片子來看,也不知道在姑娘的眼淚的背後,是多少雙你我這樣滿是慾望的眼。

看到這個藏族女孩哭泣的模樣,我真的很想說些什麼。虛無的人會說,你大概想說,這是個不屬於年輕人的年代,年輕人要想混出點名堂,非得放棄點原則,搞出點事不可。小姑娘還算純良,至少在心底,面對選擇,面對壓力,用哭泣掙紮了一下。激進的人會說,這是對女性尊嚴的踐踏,這是社會倫理在市場面前淪喪的表現。同情的人會說,姑娘別折騰了,別在走這條沒有結果的路了,在走下去你練淚水都會哭幹了,最後直到你也和別的人,一樣麻木, 並把今天的傷害,當成明日的賣點。網路上的年輕人則直接會說:「神馬都是浮雲」,便直接結束了這場討論……

我畢竟不是一個有資格去評價為「藝術而獻身」的人。可是我卻在懷疑這部作品,我從這部作品中看到的是一種披著文化藝術外衣的粗暴。姑娘的哭泣,只不過是一個契機,提供了一個讓我們了解這部另人不愉快的作品的機會。

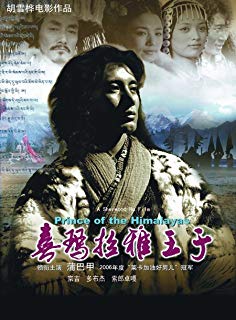

市場總能把握我們的需求,將這部作品推向了我們。電影製片人、編劇和導演都知道我們想看什麼,而投資人則知道將錢投給誰,才能取得最大的收益。在這份急切的心情下,《喜馬拉雅王子》這部以哈姆雷特為藍本,將故事背景搬到了西藏這個民族大舞台上的電影被拍攝製作而成,不可否認別人的努力勞動,不可否認拍攝者未必沒有從事創造的良好動機。市場的主導作用,也未必就是罪惡的。然而,我們似乎對另一個東西照顧不夠,我們根本沒有搞清楚我們面對西藏文化這種有別於主流文化的文化形態時,我們壓根準備不足,或者根本就沒有在這上面動過足夠的腦筋。

這部片子甚至讓我懷疑拍這部片子的目的是什麼?是想通過拍這部片子讓藏民了解我們,達到我們推進西藏所謂的進步的目的,還是我們一廂情願的認為觀眾可以通過這樣一部片子毫無藏族民族精神的片子去了解西藏。

資本邏輯和權力邏輯在中國社會的校長變遷,客觀上為中國社會的開放和進步提供了可能,我們在崇尚西方先進的物質精神文化之後,走向了一條大步向前的現代化之路。這很好,文化變的繁榮,經濟政治都有了發展的契機,人們開始越來越多的意識到自己是權利的主體,在遭遇法律未寫明或是國家機關未貫徹法律保護的權利時候,也能頗能見雛形的運用諸如普世價值之類的概念,為自己辯護,鼓勵自己為自己的利益奔走。可是我們真的懂了普世價值的精髓嗎?真的懂了市場經濟嗎?真的了解怎樣,在市場經濟條件下,去保護邊緣的文化嗎?我不知道,我們是否已經準備好去面對越來越多的自由可能帶給我們的困惑,是否準備好基於這種自由,去支付我們可能為自由付出的代價?

我不知道,但我看到女孩哭了,這是一種不適應,這是一種進入另一種生活的不適應,而且是少數民族對強勢民族主導的價值標準的不適應。按理講擁有自由是無比幸福的,可姑娘你為何哭泣?你讓我想起沙哈拉沙漠三毛曾今簽過的那批無依無靠流浪的駱駝,它那麼自由,那麼孤單……自由無罪,只是打著自由的旗號,追尋別的目的,就讓人不齒了。

也許姑娘的不適應其實也是我們的不適應,只是我們常常忘記那一刻的感覺,常常忽略了那一瞬間的掙扎,或者我們思考的機會常常被廉價的快樂一瞬間掠走了。

我愛自由,勝過生命。我不辱罵自由,也不懷疑自由,可我懷疑人是否具備承受全部自由這種「天賦的權利」的能力。我相信世上一定有什麼普世價值,可是我更懂得,沒有建立在平等對話的平台上的普世價值,只能是優勢者的精神強暴,這樣的強暴,怎能成就普世價值標榜的救贖這一崇高目標呢?看看我們自己吧,無論是從市場本身出發,還是從市場中的人來講,我們對於西藏的文化傳播和保護都是那麼的有限。

戰無不勝的市場精神,是中國人今天對普世精神最通俗的理解,眾人富裕,消除貧困,是我們最大的價值標準,當然比起提倡「不是東風壓倒西風就是西風壓倒東風」的批判思想來說,的確保護了被後者日益破壞蠶食的文化,有利於建立我們社會進步發展的基礎。可是市場精神的內在邏輯是對利益的追求,對於一個發育不良的市場經濟來說,它的市場精神很可能早已將經濟效益作為其文化取捨的標準。在這種模式下,一種缺乏經濟效益,不容易被特定的能夠帶來巨大效益的人群或團體消費與接受的文化,可能淪為弱勢文化,淪為被消亡的地步。

進化論講「物競天擇適者生存」,可是人作為最大的決定性因素,對於人類社會獨有的文化有著屬於自己的選擇權利,可是在市場經濟的模式下,對文化的選擇真的反映我們本心中真正的願望嗎?有時候,我們不僅要問,到底是我們在選擇自己的文化,還是市場經濟通過選擇我們,控制我們,來選擇文化。中國人是一個被槍炮打醒的民族,沒有經過啟蒙的洗禮,所做的一切都是在為爭取「球籍」而努力,近30年更是被國門外的世界震撼,發出再不追就要被世界痛打的哀怨。我們看西方從敵視,到謙卑,可是骨子裡,還在想著越王勾踐的老故事,一心謀取未來的爺的地位,這種邏輯其實也影響了國民,這種情況的出現,以及可能給西方人造成的陰影,不是一句和平崛起就能掩蓋的。

然而,這種邏輯最大的危害性,還在於國內,基於這種進化邏輯,我們想當然的以為自己就是少數民族的爺了,怎麼輕視他們的文化都沒關係的話,我只能說我們無恥。民族本是一個虛幻的觀念,因為地緣、經濟關係、信仰文化等因素的差異才使民族這個概念不朽。每個民族都是特殊的,都有被尊重和存在的意義。並且尊重這種差異,只要不違背善,實現平等的交流,這也是一種普世價值。我們不是經常講什麼「我們離不開少數民族,少數民族離不開漢族,我們彼此離不開」這樣的話嗎?可是我們真的向他們學習了什麼?

《喜馬拉雅王子》只是一部電影,一部由藏族人的身體發出聲音,卻沒有表達他們心靈的片子。這不是有藏魂的片子。

我不是什麼反自由主義者,也不是左派反什麼市場化,這年頭誰要是反市場化,回到過去,就跟腦子被驢踢了一樣,可是我要建議那些飛速奔跑,致力於與世界接軌,到處宣揚自由的朋友,可否俯下身子聽聽他們的聲音。否則,姑娘的哭泣,就是一個民族的哭泣了。

舉報

評論