電影訊息

電影評論更多影評

2010-11-22 17:02:18

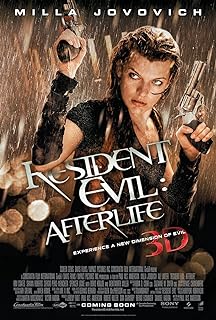

《惡靈古堡4:來生》:拿什麼拯救你?

如果一部電影大獲成功,製片方為了圈更多的錢繼續開發一部同名遊戲賣賣,影迷們是不會有意見的;如果一款遊戲空前暢銷,遊戲出品人為圈更多的錢投資拍攝一部同名電影,並且拍了一部不算數,還繼續拍第二、第三乃至第四部,那麼我們有理由提高警惕,看看它是否真的尊重我們。「遊戲改編成電影」(簡稱「遊戲電影」)與「電影改編成遊戲」(簡稱「電影遊戲」)兩者的內在邏輯是完全不同的:對後者而言,電影是第一位的,遊戲是衍生產品,它的存在只證明了電影的市場容量,不會影響電影的製作邏輯;對前者而言,電影成了遊戲的衍生產品,遊戲的視覺特性、粉絲群體不可避免地會對電影的製作、發行產生影響。同時,這類電影的製作初衷和原創性也讓人懷疑:從中你幾乎找不到在類型和風格方面有多少獨創性的作品。

儘管好萊塢有能力打造出《古墓麗影》這樣取得空前票房成功的遊戲電影,但在這一電影集群內部確實充斥著平庸的作品。或許正是因為爛片太多了,《惡靈古堡》系列儼然成了遊戲電影成功的代表。從02年到10年,惡靈古堡連續拍出四部,其影響範圍顯然已經遠遠超出了遊戲粉絲群體,它還征服了大量普通觀眾,甚至獲得了不少影迷的首肯。但是,商業的成功從未能夠阻止過影評人對這個系列的聲討。北美著名影評人兼電視節目主持人羅傑·艾伯特對第一部《惡靈古堡》只給出了一顆星的評分,從情節、人物到視覺方面都作了負面評價,對第二部他更是讓人大跌眼鏡地只給了半顆星,稱該片是「完全毫無意義的浪費時間」:「沒有任何理由去拍它,除了賺錢;沒有任何理由去看它,除了花錢。」所以到第三第四部,艾伯特已經沒有興趣去評論了。對於最新的這部「來生」,Hollywood.com的影評人則說:「如果有來生,我向上帝祈求這部電影不要在那裡放映。」影評人集體背離觀眾和市場對一部電影作出超低的評價,這是很有意思的現象,或許那是熱衷於電影自身傳統的影迷對遊戲電影的外來侵襲所作的一次集體防衛。

無論你喜歡它或者討厭它,惡靈古堡系列確實沒有多少原創的東西。它的成功恰恰得益於「移植」和「借鑑」,將其它類型電影中的元素納為己有。在科幻的意念和噱頭不足的情況下,第一部《惡靈古堡》與其說是科幻片,不如說是部殭屍電影,它是對喬治·羅梅羅《活死人之夜》以來美國電影中殭屍文化的復活,同時,電影的主要故事和動作過程設計得就像《血染雪山堡》這樣的二戰軍事冒險電影。如果說第一部惡靈古堡是「微軟+殭屍」的話,那第二部就是「五角大樓+超級英雄」,面對失控的病毒蔓延,保護傘公司的處理方式無疑參照了八、九十年代以來美國動作片中的軍方作法:犧牲個體或者一小部份人,保衛權勢階層的利益。挽救電影情節的則是一位「超級英雄」:被T病毒改造的艾米麗。到了第三部,導演又從西部片和公路片中找到了新的意念:由於殭屍數量越來越多,地球儼然成了一個沙漠化的西部,而一小群倖存者則組成車隊沿著公路到處流浪。在角色和動作設計方面,惡靈古堡系列則與美國B級動作片的惡趣味達成了心理默契:重型機關槍+性感火爆的美女,暴力血腥場面+超越常規的身體動作,這一切將電影的感官刺激推到極限的同時,也將電影的敘事、人物性格、情感降到了最低點。這無疑是能夠抓住部份觀眾的,只要惡趣味在我們的文化中尚被允許存在。但對羅傑·艾伯特這種注重電影傳統和類型演進的高級影迷來說,惡靈古堡對殭屍片粗鄙的借鑑和對惡趣味肆無忌憚的發揮則是電影發展的可怕倒退。

談了這麼多「惡靈古堡」,我們得抓緊談談「4」了。「4」無疑是這個系列中最差的一部,特別是如果你只從網上下載了R5版的DVD並在電視機上觀看的話。除了幾個新奇而熟悉的視覺造型之外——比如,那幾條頭會分叉的狗,導演再也未能從傳統電影類型中找到新的意念來充實這部電影。電影子乎徹底放棄了敘事,它的極限是讓時間靜止下來——比如,飛機爆炸瞬間定格,鏡頭切換到另一個角度拍攝機艙內身體被拋出的演員。如果你沒到影院看3D版本,那麼你抓破頭也搞不明白導演在幹什麼——這完全是為展現3D的視覺特效而人為造成的敘事時間暫停。「4」的人物和情節設計隨意到如同兒戲,開始時導演讓艾米麗被人注射免疫血清,使她從超級英雄(怪物?)重新變為人,電影卻未能跟進展現她的這一變化。正反對決的幾場動作戲讓人感覺導演似乎從未拍過動作片,或者至少他從未在意過動作片的規則,雙方的局勢轉換隨意到如同過家家的程度,草率收場的結尾則讓人誤以為這只是電影序幕。

當其他類型資源挖掘得差不多的時候,惡靈古堡把3D當成了它的救命稻草。但問題是,它直接把3D當成了電影,把技術當成了美學。這樣的電影能走遠嗎?20世紀50年代,當西涅拉瑪型立體聲寬螢幕電影(CinemaScope)技術出現時,許多好萊塢製片人以為看到了電影的未來,這種採用2.66:1的超大型弧形螢幕放映的電影能使觀眾獲得前所未有的視聽享受。但久而久之,人們逐漸發現,這種電影用來表現風景非常逼真,但卻並不適合敘事——觀眾的眼睛無法承受這種畫面中複雜的視覺資訊。正是這一缺陷使CinemaScope風靡一陣後便迅速推出歷史舞台。現在,由於《阿凡達》空前的成功,許多好萊塢導演又在3D中看到了電影的未來,拍什麼電影都想和3D沾點關係。它的極端情況就是出現了《惡靈古堡4》這樣完全放棄敘事、人物、情感,直接為3D而3D的電影。3D究竟是否代表了電影的未來尚在摸索之中,但不會敘事、沒有人物刻畫、不能喚起情感的電影卻絕對走不遠,這一點是歷史早已證明過的。

評論