2010-11-24 22:13:33

我心中有一隻猛虎在細嗅薔薇

************這篇影評可能有雷************

我心中有一隻猛虎在細嗅薔薇

一.

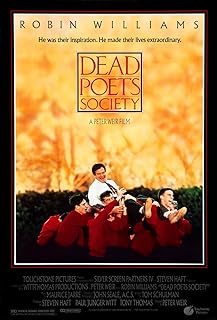

中國有句古話叫「無以規矩,不成方圓」,意思就是一個模具要想成型就必須有個好模子。在電影《死亡詩社》里,威爾頓學院就自詡為這樣一個模具。它是全美最好的預備高中,有著優良的傳統,嚴謹的校風,它的畢業生有很大的可能性能上常青藤大學,當然前提是嚴格按照校方規矩辦事。理所當然,家長們想盡辦法要把孩子送進這樣一所學校。然而對孩子們來說,這是一所地獄學院,它沉悶,無趣,乏味又強權。哪裡有壓迫哪裡就有反抗。當然這反抗並不是突兀的,沒有預兆的。他的導火索或者更確切的說是催化劑就是Mr.Keating-——新來的英文老師。

從它的鏡頭語言來講,《死亡詩社》實在是一部精彩至極的影片。全片幾乎沒有一個多餘的鏡頭,每一個鏡頭都帶有深意和暗示,並且影片中有大量的細節描寫供我們更好的理解。

影片一開場就是十幾個快速分切鏡頭,壁畫(全片共出現兩次),整理衣裝的男孩,風笛手和風笛,燭火,舉旗列隊的青年,然後悠揚的愛爾蘭風笛聲想起,出現第一個全景鏡頭,隨著大門的打開和人群的行進,我們知道了這是一個莊嚴肅穆開學典禮。典禮過程中,鏡頭一直在校長和學生中間來回切換,低調又自然的交代了即將出場的人物極其關係。這其中大量人物的面部表情特寫至關重要。隨後主要場景轉換到了宿舍,對白成了這部份的重點。通過幾個男生的對話,以及個人的近景和特寫,我們可以對這幾個主要人物的性格有一個初步了解。並且這一部份還出現了全片的第一次衝突——Nell和父親關於退出校刊社的爭吵,結果是父親勝出。這也是對後面父子矛盾的一個鋪墊。

這之後出現的一個過度鏡頭非常有意思,這也是影片中兩次出現的鳥群鏡頭的第一次。

在這群喧囂的飛過的鳥群之後馬上出現的便是同樣喧鬧的正在下樓的學生。我不知道這是否是導演在暗示這群學生中也即將有人要掙脫地心引力飛向蒼穹去追尋自由。

隨後片子進入到中間部份。教室,校園,宿舍,洞穴共同構成主要場景。鏡頭切換漸趨平穩,場景也較固定。當然期間也依然包含大量中近景及特寫,特別是Mr. Keating上課時,對幾個男生的面部表情的特寫可以明顯的感受到他們的變化。這一部份我認為可以分為兩個段落。以 Neil的演出結束為界限,前半部份節奏明快,氣氛輕鬆,像是一部輕喜劇,連配樂都出現了《歡樂頌》這樣的曲子(踢球那裡)。後半部份從Neil被父親帶回家開始,矛盾激化,輕鬆不再。配樂開始沉重,壓抑,尤以Neil自殺這裡最為明顯。這一部份鏡頭語言的運用也非常的有特點。導演並沒有過多的依賴演員的表演去展現這一過程,更多的是通過大量的細節事物的展現:頭冠,門把,手腳,鑰匙,槍.等等很好的昇華了情緒。而父親發現Neil自殺這一段,先是透過門縫出現的父親的臉,這個時候攝影機是在書房裡面的,然後父親進來,開燈,鏡頭轉換成一個書房的全景——看似正常卻又明顯的看到漂浮空中的白煙。之後鏡頭又回到父親的臉上,他明顯也注意到了這縷煙並且下意思的嗅了下,然後表情變了。馬上鏡頭又切到了書桌的一角,一縷白煙升起,父親探頭,先是出現躺在地上的手槍,然後是Neil的手。隨後是全片唯一一個慢鏡頭——父親衝向Neil,升格,下一刻你會發現攝影機已經退到門外。這原本會是全片的高潮,換一種表現手法,觀眾很容易被帶進這一悲劇里,但是導演顯然並無此意。如此冷靜的鏡頭運用幾乎帶了點殘酷。然而又似乎正是這種殘酷更確切的表現了現實的無奈。

影片的結尾部份同時也是全片真正的高潮只有一個場景——教室。這一部份的大多數近景和特寫給了陶德和卡麥隆。兩人的對比非常鮮明,而從Mr. Keating走進教室開始,鏡頭不停在陶德和Keating之間切換,很好的表現了Keating的期盼和Todd的掙扎。最後Todd終於站出來叫住了Keating,此時開始鏡頭被切得非常細碎,和影片一開場的那一連串分切鏡頭做了呼應。最後那個全景給的相當的聰明和出色。導演極其明智的只讓一半的學生站上了桌子,而不是全部。因為我們都知道那是不現實的。站著的學生堅毅的臉龐和坐著的學生低垂著腦袋的背影的比較極具戲劇效果,也更加真實。

這個全景之後是幾個主要學生的面部特寫。那些青春的臉龐上堅定的目光,給了所有看片的人以希望,也為影片做了個溫暖的結尾。

二.

我看到過很多人爭論過這片子的主角到底是誰,在我看來其實根本不必分主次,這就是一部群戲電影,並且是一部出色的群戲電影。這幾個主要人物都有飽滿的形象,鮮明的個性。每一個都是主角。

(一)Mr. Keating——O captain, my captain

很巧合的是,這學期我們剛開了一門英美文學課,課程前半部份的主要內容正是英文詩歌賞析。更巧的是,在看《死亡詩社》之前,我們剛好學了Robert Herrick的To the Virgins, To Make Much of Time。沒錯,正是Mr. Keating第一堂課讓學生們念的那首詩:

Gather ye rosebuds while ye may,

Old Time is still a-flying,

And this same flowers that smiles today

Tomorrow will be dying.

(註釋里也確實有這麼一句The first line is the thene which is so familiar that it has a special name 「Carpe diem」 for it)(Latin for 「seize the day」)

當然,我們的老師不是Mr. Keating,我們的課本也不是普利察博士的那本著作,而是老師自己編寫的,所以很遺憾,我們的課堂上不會出現撕課本這麼振奮人心的事。

有人說,電影是造夢的藝術。前天看完昆汀的新作《無恥混蛋》,深刻領會到這句話應該改成:電影是YY的藝術。既然昆汀同學可以把希特勒YY成被機槍掃成篩子而亡,那Wire當然也可以幫我們YY出一個帶領我們反抗現行教育體制的Captain。然後我們這些看片的就可以宣稱Captain不止喚起了片中孩子們的自我,也讓我們這些人重新開始思考生活的意義。可是我們都知道那不過是句口號,現實太過強大,我們都無能為力,就像前些年國內搞的聲勢浩大的減負,最後依舊不了了之,孩子們的書包依舊進化成了拉杆箱一樣,不過徒勞。不從制度的根本找原因,光靠一兩個captain只是以卵擊石。Neil死後,Keating的沉默完全說明了這一點。當他翻開neil的《五百年詩集》,看到扉頁上那段梭羅的文字想到這樣一個鮮活的生命已經消逝痛哭失聲時,我相信他的內心裡必然是有歉疚的,他的堅持也在動搖。如果最後孩子們沒有站上課桌,重新肯定他,可以想像,此後的keating將只是Mr. Keating,而不再是Captain。

撇開這些沉重的現實意義不談,影片中的Keating無疑是很有魅力的,他是我們所有人都曾夢想過的老師的樣子,幽默風趣,平易近人,是良師也是益友。

全片出現過多場Captain上課的場景,除了對影片發展有至關重要意義的第一節課。在中庭走路的那節課也讓人印象深刻。這堂課里Captain說了這樣一段話:

我讓他們上前是為了說明「一致」的重點——堅持與從俗不同的信仰的困難。我們都有一種要被人接受的需要,但是你們必須相信,你們的信仰是獨一無二的,哪怕別人認為它們很怪和不流行,縱然庸俗的大眾可能會說:好爛。羅伯特弗洛斯特說過樹林裡有兩條路,我選比較少人走過的那條,那裡有天壤之別。我希望你們也找到自己的路,找到自己的步伐,步調,任何方向,任何東西都行,不管是揚揚自得或是傻里傻氣,隨便。你們用不著表演,完全為你們自己。

而在整部影片裡每一個人也的確都在尋找自己的路。學生們如是,Keating亦如是。

關於Mr. Keating,在教師中他似乎是孤獨的。但是有一個細節,我想很多人都忽略了。大家都必定記得在撕書那裡那個衝進教室的拉丁文老師,其實影片的後半部份他又出現過兩次,一次是和Keating在休息室,兩人看起來似乎相談甚歡:另一次是Keating被開除以後,他站在雪地裡,向樓上的Keating揮手再見。

這兩個小細節,說明了這兩位老師即使沒有成為知交好友,至少也不再是開片餐桌上的針鋒相對。其實早在餐桌上這位老師唸出那句「讓我看一顆因愚笨的夢想而掙脫束縛的心,我就能讓你看見一個快樂的人」時,我們就可以看到他內心裡那隱藏的詩意。只不過正如他自己所說,他是個現實主義者,所以他永遠只能算是個詩歌愛好者而不是Keating這樣的天生的詩人。但至少,他內心裡對Keating是欣賞的。這也讓我們感受到了一點點溫暖。

(二)Neil——And not, when I had come to die, discover that I had not lived.以免我死時,發現自己從未活過。

如果沒有captain的到來,Neil會是怎樣?也許平平穩穩的畢業,成為威爾頓學院的又一優秀畢業生,進入哈佛醫學院,成為一個醫生,然後在某個黃昏,朦朧的想起曾經有過的夢想。這未嘗不是一件好事,順遂,平穩。只是世界上從來沒有如果,captain出現了,而Neil覺醒了。

Neil是最像Captain的一個學生,他們都是天生的詩人,內心裡有蠢蠢欲動的激情。所以Neil會是第一個領會到Seize the day的人,也是第一個要重開詩社的人。他有天賦,心思細膩,卻又同時激情洋溢,正是這些特質造成了他的悲劇,因為他和他成長的環境實在是太格格不入了。

Neil父親這一角色導演並沒有濃墨重彩的去塑造,但是通過一些細節,這個人物已經非常飽滿。第一個是對白,我們注意到父親發現Neil去參加演出時在宿舍等他那裡說了這樣一句話:我做了很大的犧牲把你送來這裡,Neil,你不能讓我失望。第二個地方是父親上床睡覺前導演特意給出的那個整理拖鞋的特寫。

一個古板的,嚴謹的形象躍然其上。此外,爭吵時角落裡母親唯唯諾諾的表情,床上疊的整整齊齊的衣服都表現了這是一個父權至上的舊式的家庭。這種環境中的Neil是不可能取得鬥爭的成功的。但最初Neil並不是不抱希望的。我覺得編劇真的很出色,請你們看看Neil在表演是講的最後一段話:

「要是我們這輩子有拂了諸位的尊意就請你們這樣思量,一切便可得到補償。這種種幻景的顯現,只不過是夢中的妄念。這一段無聊的情節,真同誕夢一樣無力。先生們請不要見笑,倘蒙原宥,定當補報。迫克平生不會騙人,萬一我們幸而免脫,這一遭唏噓的排斥,我們絕不忘記大恩。否則儘管罵我混蛋。祝大家晚安,若肯賞臉的話,就請拍兩下手。抓住今天」

他說出這段話是的眼神分明是在向父親做最後的努力,「要是我們這輩子有拂了諸位的尊意就請你們這樣思量,一切便可得到補償」,「 倘蒙原宥,定當補報」。他在解釋亦在承諾,只是父親顯然並沒有理解。所以當他最後試圖告訴父親他對演戲的熱愛時,父親的態度讓他徹底的絕望,他只能喃喃的說:「我演得很好」。有人說Neil的自殺很突兀,可是我想如果你注意到了上面些,你就不會再這樣認為了,一切都是有理由的。

我並不認為Neil的自殺是一種逃避,是懦弱的行為。Neil的死亡和Todd的重生其實都是一種救贖,只不過二者的方式不同。很難說哪一者選擇的是那條較少的路。與其活的像條狗,不如在奮力一搏後昂首邁向死亡。正如Neil寫在《五百年詩集》扉頁上梭羅的那句話:And not, when I had come to die, discover that I had not lived.以免我死時,發現自己從未活過。

(三)Todd——In me the tiger sniffs the rose.(我心中有一隻猛虎在細嗅薔薇。)

他原本是怯弱的,內向的,活在優秀的哥哥的陰影下,唯唯諾諾的聽從父母的安排,從不敢大聲說話。從不敢表達自我。同學們似乎也並不喜歡他,認為他古板無趣。可是有兩個人看見了他那內心深處的詩意,一個是Keating,另一個就是Neil。上帝還是很眷顧他的,給了他一個良師,一個益友。

看到他,我總是會想起薩松的這句詩:In me the tiger sniffs the rose.(我心中有一隻猛虎在細嗅薔薇。)於他,這隻猛虎一直被關在了籠子裡。

上完Keating的課,他在本子上寫下「seize the day」,想了想,又搖著頭撕掉。

面對Keating的作業,他態度恭敬的如臨大敵,同時又充滿無力感.

可是Keating喚醒了他內心的這隻猛虎。於是他說出了這樣的一段話:

「一個牙齒流汗的瘋子,我閉上眼睛,他的形像在我眼前晃悠。一個牙齒流汗的瘋子,他伸出手,掐住我的脖子,他一直在念叨真理,真理就像一床總讓你雙腳冰涼的毯子。你怎麼扯,怎麼拽,總也不夠;踢也好,打也好,總也蓋不住我們。從我們哭著降生,到我們奄奄一息,他只會蓋住你的臉,管你如何痛苦,如何叫喊。」

完全的驚艷四座!這才是真正的沒有被壓抑的Todd。

Neil的死對片中很多人都造成了衝擊,但是我想最受影響的是Todd。Neil對他來說不單單只是一個朋友,一個室友,更重要的是一個榜樣,一個偶像,是他所夢想著成為的那種人。他帶他進詩社,他教他扔掉那該死的桌上文具組合。而Todd,他見證了Neil追求夢想的全過程,他看到了他的激情迸發,他說到演戲時眼底的狂熱和自信,並且深深被感染。我深信這半個學期是他目前的人生中最快樂的時光。他學會大聲的朗讀,學會了暢快的大笑,學會表達自我。他活的多麼開心!因此Neil的死對他來說是好不容易豎立起來的信仰的坍塌,是美夢的破碎。所以他站在大雪裡說完「so beautiful」後,又深深的感到噁心。他踉蹌的往雪地裡奔去的背影,如此孤單悲傷,這茫茫的冰冷的現實面前,他顯得如此渺小和無力。

我很感激導演和編劇沒有就這樣結束他的故事,而是讓他在最後作為那第一個站上桌子,喊出Captain,my captain的人。這不僅僅是對Keating的重新肯定,也是對自己和Neil的重新肯定。唯有如此,在往後的人生里,縱使他依然又回到了從前那個沉默內向的Todd,那個乖孩子Todd,在他的內心裡,那隻猛虎不會再沉睡,他心中的詩意亦會如薔薇綻放。

(四)Cameron——高尚是高尚者的墓誌銘,卑鄙是卑鄙者的通行證。

說Cameron卑鄙也許嚴重了點,明哲保身或者更為適合。我以為他是本片最真實的一個角色。你我身邊必然都存在著這樣的人,他們會拍馬屁,見風使舵,愛在人後說閒話,所有的行動都以是否有利於自身來衡量,有事情發生他們永遠是第一個撇清的人。我們都討厭這樣的人,可是我都不得不承認這樣的人會活的更「順利」。

Cameron就是這樣一個人物,從他出場的第一個鏡頭開始便充分顯示出了他的這種性格。新來了學生,他會立馬在背後議論:上完Keating的課,他第一個關心的問題是「他會考這些東西嗎?」;老師在黑板上寫東西,他立馬恭恭敬敬的抄,就連撕書,也是用尺子撕的整整齊齊;Charlie說父母送他學了幾年的豎笛,他馬上附和說他喜歡豎笛,等Charlie說他討厭豎笛時,我們看到他立馬尷尬的縮回去;他參加詩社,不過因為大家都參加;等到Neil自殺,校方開始調查,他立馬告密以換取自保,並搬出榮譽法來為自己辯護。影片最後結尾部份,導演給了他大量鏡頭,校長來代課,Todd支支吾吾,Cameron卻非常自然。對他來說死一個Neil,走一個Keating,不過是個插曲,跟他並沒有多大關係,一轉身,他還是可以繼續做他的「好學生」。有些人活著,但他的靈魂早已死去。

唯一慶幸的是最後他沒有站上桌子,這至少證明了他還保留了一點點的羞恥心。

(五)Charlie——To indeed be a god. 真正成神

也許Charlie看起來衝動,莽撞,意氣用事,可是我羨慕他,佩服他。你的學生時代肯定想過要完完全全的忤逆一次老師,去做一回學校明令禁止的事,可是我們中有多少人真的去做了呢?Charlie做了。他就像是我們每個人的青春期里最真實的,最原始的自我,像那個我們都想成為的而無法成為的人。雖然Keating告訴他「吸收生命中的精髓 並不表示被骨頭梗死 有大膽挑釁的時候 也有謹慎的時候 聰明人明白需要採取哪一種。」可是顯然Captain也很enjoy這個來自上帝的電話。

被開除以後的Charlie的人生會是怎樣的呢?一事無成?窮困潦倒?我不知道。可是即使不上哈佛,不是大銀行家,大律師,他必定會以自己的方式,自由的呼吸著,吸取自然的精髓。因為他是「努安達」,驕傲的,不羈的,勇敢的「努安達」。

(六)Knox——I see a sweetness in her smile. Blight shines from her eyes. 我在她的微笑中看到了甜蜜,她的眼睛裡閃爍著光芒。

Knox的存在我想是為了契合影片中那句「愛是詩歌的重要主題」,也是為了從實踐上表現Keating關於語言和詩歌是用來追求女子的論斷。他對愛的不顧一切(甚至連加入詩社也是因為「詩能讓女人暈眩」)向我們展示了詩的美好,青春的美好,也很好的中和了影片的氣氛。事實上,他是全片我最喜歡的一個人物,簡單,熱情,有點愣的同時又帶了點小純情,實在很討人喜歡。這樣的一個人是不可能不贏得美人芳心的。

《死亡詩社》是一個夢,就像導演在片中借Keating之口說的那句詩「但唯有在夢中,人才能得到真正的自由,以前一直如此,將來依然不變」一樣,我們藉著這些男孩的故事,重新的做了一回為理想和自由而燃燒的夢。

我從來都不是一個理想主義者,所以我不會選擇一條像Neil或者Charlie的路,可是我也不屑做Cameron。在我喜歡的另一部電影《摩托日記》的海報上有這樣的一句話:「Let the world change you, then you can change the world.」現在的我還沒有話語權,還沒有能力掌握自己的人生,因為愛許多時候更像是沉重的鐐銬。可是選擇沉默不代表選擇妥協,心裡的那朵薔薇,我會小心的守護,終有一天我會讓它開在陽光下。這是我的路!

【未經同意,請勿擅自轉發】