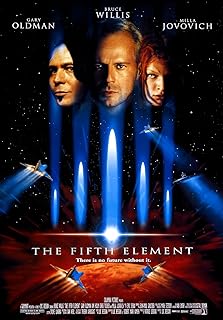

電影訊息

電影評論更多影評

2010-11-30 10:21:48

如果有一天,我們必須選擇

看這個電影和看《牯嶺街少年殺人事件》一樣,讓人有些想法。呵呵,那個沒來得及寫,但心裡有很多困惑。

其實有時我會懷疑自己是不是上小學的時候語文閱讀做多了,動不動就自作聰明地從每一個細枝末節去推測什麼中心思想,寫作目的。而那些暗示,隱喻和投射,或許根本是無中生有自欺欺人,純屬出題人吃飽了撐著想多了。

有個作家(似乎是王蒙)做由自己文章出的閱讀題時,被判不及格,於是痛批語文教學,質疑這種意淫作者意圖的方式能否提高所謂閱讀理解水平,因為按這種標準下來,最了解自身想法甚至不是主體,而是以己度人並意欲用自創模板平定天下的教育工作者。

現在看來這種方法錯則錯在一統標準答案並以此判定學生水平高下,然而在允許學生髮散思維的前提下,那些問題的提出本身沒有錯——不停留於表面意義,尋求深層精神的探索精神是無可非議的。即使得出的不是符合出題者意願的標準答案,也不是符合作者本意的正確答案,也不失為一次關於讀者自身意義構建的精神冒險。

創作者想要表達什麼?假定唯一主題意義不大。甚至有時創作者也並非想賦予一個確定的觀點。事物的互相聯繫,千變萬化。作品一走出來,就有了獨立於作者的靈魂,他人的解讀充實了它的意義。它更大的任務不是給定答案而是提出質疑,不是單向地教導什麼,而是充當了引爆觀念的導火索。答案對錯無所謂,重要的是思維的樂趣。由此看來,我們小學做的閱讀題還是有一些好處,如果我們可以根據興趣選擇去不去探索,如果真的去想問題,而不是背答案模板的話。

因為很多事情的確需要解釋,不是生活中的一切用一句「你想多了」就能闡明。所以那種試圖理解而作出的努力,在某種程度上近似於偵探——想想少年包青天的主題歌「一些漫不經心的說話,讓我疑惑解開;一種莫名其妙的衝動,讓我繼續追尋」;另一種程度上,則類似於精神分析的自由聯想技術和防禦機制的還原。

——————————————————————————————————————————————————————————————以上廢話

本片中,我們看到外星人不信任地球人,並且他們把在地球的唯一聯繫人設定為牧師,而不是科學家或政府官員,這是為什麼?我覺得這點值得玩味。

一開頭鏡頭就停在埃及,漫天黃沙,天然質樸的非洲小孩,作為原始交通工具的駱駝,有奇怪符號的金字塔——導演似乎力圖為我們呈現古老神秘的東方美學。

與西方現代科技文明相比,牧師這個角色顯得愚昧迷信。在科學實證觀察的原則下,牧師啊,占星師那套理論,就是缺乏可證偽性,故弄玄虛,不可考證的,應當被時代擯棄的。

然而外星人沒選最有錢,最有權或是最聰明的人,他們選了牧師。

影片中可以看到,XXXX年地球人的智力進化得相當高,而那個「友鄰」星球的人智力更高出許多倍(有XX萬個DNA)。這樣高智慧的生物,卻選擇了我們視為落後的人來承擔拯救世界的任務。

是否因為智力越高,反而越不在乎智力?而人們對思維能力的追逐,是否出於對自身低智的一種缺陷補償心理。真正聰明的人知道,有比聰明更重要的東西。外星人站在某個制高點上,從一個宏觀角度看,或許對人類智力的微小差異不屑一顧。

智力沒有充當星際交流的紐帶。因為智力這個東西要認真起來時沒完沒了的,所外人外有人天外有天,你智力高,還有無數生物比你智力更高。就像你發達,還有無數星球比你更發達。

物質是客觀存在的,是科學喜歡研究的對象。體現在精神上就是智力。把它們放在一起說,是因為它們都屬於在科技手段下可被實證考察之物。

這些可被量化的東西,對外星人沒有任何吸引力。對它們而言,只有「古老宇宙的通行語言」才是至關重要的,它像是一種共同的精神支柱,以它為基礎,不同的生物才能互相感應,彼此溝通。

王菲唱過:「每隻螞蟻都有眼睛鼻子,有什麼差異。相差有沒有一毫釐,有什麼關係。」而顧城說:「人可生如蟻而美如神」。從物理實在方面看,人和人,人和螞蟻或者機器沒有本質差異,也沒有可辨識性;而決定人之「美如神」的,必然是不可測量之物,是除了風土水火外的第五元素。

牧師不試圖把人當作為機器去操縱,不把人的行為解釋為刺激反應,不把世界還原成物質體子。在牧師看來,世界就是世界,人就是人,都是完整的。因此對於自然,對於生命,有種本初的虔誠。他會說:「時間是不重要的,生命才是重要的。」

現代社會把時間看得相當珍貴,像機器般日夜勞作,爭分奪秒地奔忙在生產線上,為了以時間為生產資本,轉換成最大的金錢利益。但是一切奮鬥都以物質為目的時,生命本身被遺忘了。時間是組成生命的材料,而像強調所有可物化之物一樣只強調時間,時間組成的就不是生命了,那會是一種硬邦邦的,失去流動性的東西。

雖然片中未提,但我們可以猜測,在人們離開中世紀那個蒙昧黑暗的年代,如牧師這樣的人本身處於社會結構最底層,必然對眾生有平等的愛。而地球上戰爭破壞等各種瘋狂皆由競爭和慾望而起,即使在滿足生存需求後也不能停止,科技提供了更誘人的獎品和更先進的工具,智力鼓舞了更高明的手段和更大的野心。這又如何不是另一個蒙昧黑暗的年代?即使科技當道,也不能妄稱人類慧根已開。科技和智力的利用沒有人性的支持只能是危險品。人類的認知能力是有閾限的,那種自以為是的正確是可怕的。人性未被啟發,種族的進步就無從談起。所以人性是重要的,它令我們把力量導向保護而非破壞。有無人性是生物與非生物的區別。梁漱溟把人性稱為理性,以區別於「理智」,這種劃分也類似於「心」「腦」之分。愛因斯坦也強調過良心和想像力的重要性。然而此處的人性應當不指倫理道德教條,而是基於一種生命最初也是終極的關懷。

片中另一個值得玩味的細節是,外星女人,一個完美的神人,跌入一個普通地球男人的車裡。這個男人只是一個從部隊退伍並因多次違規被解僱的計程車司機。他並沒有特別的過人之處,他只是比冷酷的官員無情的士兵更像個人而已。他善良——寧可冒受罰危險也要救人;幽默——很多話語表現出他是個有趣味的人;他內心柔軟的同時身體強韌——訓練成績優秀顯示了他優秀的生理素質和適應技術;他有頑強的生命力——作為任務生還者需要堅韌的意志和生存能力,或許還需要對生命的熱愛,對世界的信心和對未來的希望。這裡我特彆強調一下身體,有些地方說智力的拓展在一定程度上導致身體的萎縮。我仍把智力看作物化的東西,身體則同心靈一樣是有生命的東西。我這樣劃分可能不甚合適,但我樂意這麼分。身體和意識有交互作用,這一點是確定的,笛卡爾「身心平行論」已提出,我認為假定決定身體與意識是對立或統一取絕於兩者的動力方向。如果,身體與心靈同以服務生命本身為目的,則身心一體論成立。同為定向為外物,則在一定程度上此消彼長。身體是物質而又全然是物質,你是個人,它就是人的一部份,與意識統一;你是個物,它就是物的一部份,與意識對立。男主角是平凡的,可是在物化的人群里,他是個真正的人。他沒有丟失那些作為人的基本特質,從而成為一個格外美好而真實的存在,他的為人之處即是他的過人之處。

人性,宗教,藝術,哲學都是不可證偽的,因而不可證實,問題不關乎是否值得與應該,只關乎是否相信與喜愛。然而它們不應被一種極端的科學觀所嘲弄,因為我們需要真,也需要善和美。如果只求真不問善美,就會出大問題。我們知道愛情的發生是一連串化學元素在起作用,但愛情本身超越了多巴胺。儘管有些東西說不清道不明,但它們能讓我們幸福。

如果有一天,我們必須面臨二選一,你會選擇科學,還是人性?會選擇金錢,還是身體?會選擇暴力,還是溫柔?會選擇權利,還是愛?

作為機率極小的隨機事件,我們的生命如此偶然而寶貴。我們來到宇宙是為了做人。或許,我們不需要太有錢,太有權,太聰慧,生命只有一次,我們只需要珍惜這僅有的機會,把人做好,就足矣。人生如是,夫復何求。

評論