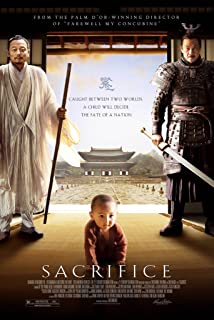

電影訊息

電影評論更多影評

2010-12-05 08:54:42

歷史的人質

陳凱歌的《趙氏孤兒》很容易讓人聯想起日本電影《花之武者》,兩片同樣對經典的歷史故事做了現代化解讀,把人們曾經以為理所當然的信念具化為人性的糾結反覆。

「趙氏孤兒」歷史悠久,《左氏春秋》已有記載,隨後司馬遷也看中這個故事,在《史記》中重重寫了一筆:先把趙家置於忠良地位,再安排奸臣前來滅門——壞人屠岸賈據說是晉國重臣,但從沒在《史記》以外的歷史典籍上出現過,大半是太史公為了劇情需要杜撰的——此時好人程嬰現身,救出尚在襁褓之中的趙家血脈,自此隱姓埋名十五年,直到孤兒長大一舉復仇。

後人感念程嬰的忠義,不斷加重故事的戲劇性以突出其大義凜然,歷朝歷代的改編一步步邁向非人的情節:程嬰拿自己的孩子頂替趙家孤兒被殺;帶著孤兒去屠岸賈家裡生活;讓孩子認仇為父,長大了再殺父如仇……

沒人考慮程嬰孤身育子的艱辛,這十五年間會不會有個三長兩短?孤兒長大了會不會復仇失敗?萬一武藝不精反被仇人殺死,程嬰豈非徒勞一生?更沒人考慮孤兒的感受,好端端突然被安排滅門的命運和手刃仇人的重擔,如何面對?殺死了養育自己十幾年的義父,回報了撫育他只為復仇的「生父」,然後要怎麼辦?

在電影《趙氏孤兒》里,陳凱歌試圖面對這些問題,為了讓故事變得合理而絞盡腦汁。但可惜他並沒有想通,電影僅止於提問,沒能給出答案。

儘管程嬰與孤兒都經歷了苦痛掙扎,但復仇彷彿箭在弦上不能不發,過程再曲折也未能撼動這流傳千年的結局。結尾孤兒仍然殺了仇人,於是前面關於仁義、寬恕的人性解讀都白費了。導演也難以描繪復仇之後的狀況,無力地結束於俗套的夢境。高潮都過去了,誰還管以後呢?

相比之下,《花之武者》走得徹底多了。故事取材於日本歷史上著名的「忠臣藏」,講的是德川家康時期四十七個武士為蒙冤屈死的主公復仇,成功後全部切腹自殺,以死亡向不公正的幕府抗議。

導演是枝裕和棄用了幾百年來聲聲泣血的口吻,以親切、調侃的筆調重述了這個故事:主公年輕的兒子宗左衛門為復仇而隱居江戶三年,以此決心贏得了貧民窟鄰居們的敬意。但漸漸地大家發現,這個帥氣的小伙子武藝實在稀鬆,不但被街頭小混混打得落花流水,跌入糞坑;偷窺仇人時,還被對方嚇得奪路而逃,木屐都跑掉了一隻。

看著仇人一家幸福的生活及貧民窟里儉樸的歡樂,宗左衛門反覆考慮:復仇是否真的必要?只是換另一場冤冤相報?為什麼不能走出仇恨,從此過平凡快樂的生活?最終他大著膽子與鄰居們演了一場戲,欺騙族人說大仇已報,領了賞金與心愛的女人逍遙去了。

兩相比照,想要回歸人性又難以忘卻復仇的程嬰是多麼不通透啊。復仇故事背後的忠誠和血仇顯然高於個人親情倫理,為復仇而犧牲自己兒子由此變得只有感動,沒有殘忍。復仇還可以成為最出師有名的緣由,甚至可以超越另一個傳統的高級價值:愛國。伍子胥一夜愁白頭,正是為了幫助敵國強大,以復故國冤殺父親之仇。等他在異鄉勵精圖治幾十年回來,帶領吳軍掃蕩楚境,仇人都入土了,他還把仇人屍首拖出來鞭打。如此冷酷、念茲在茲,唯有程嬰和《刺客列傳》裡的那些視死如歸的死士可以相比。

晉國國君派他刺殺孤兒的祖父趙盾,刺客一早去了,發現趙盾正在家端坐等待早朝。刺客有感於他時時不忘禮儀的風度,自感羞愧,一頭撞在槐樹上自殺了。這個選擇總是讓我覺得模糊。如果他覺得趙盾是國之良臣,殺之不忍,說明刺殺行動本身毫無道義可言,為什麼他要為一項不義的行動自殺?難道刺客真的以為,只要自己一死,與趙家有關的代際仇殺就會終結?說起來,他是多麼天真單純——單純是荊軻之前所有刺客的共同特徵。他們將自己的生命典當給僱主,卻自認為在實踐一種抽象的價值。為什麼他不像宗左衛門那樣遁走?也許真正的不同在於,中國沒有死士遁走的空間。還是在小時候,我就有一種深刻的印象,刺客赴死的前提之一是僱主奉養他們的家人。現在我知道,義士、刺客和他們的家人,只是歷史的人質。 舉報

評論