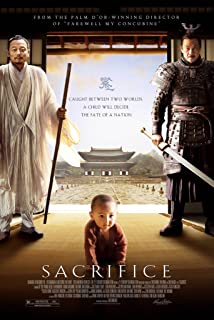

電影訊息

電影評論更多影評

2010-12-05 20:07:41

我想和這個導演談談

◎《趙氏孤兒》是主題先行,「大忠大義」這四個字好不好?好。

◎中國曆史有那麼多悲劇,這個最大的悲劇在哪裡?是對生命的無視。中國人的命不值錢。

◎一直有記者問我,中國曆史上有那麼多悲劇,這裡面最大的悲劇在哪裡?我說是對生命的無視。

——陳凱歌

凡事總須研究,才會明白。古來時常吃人,我也還記得,可是不甚清楚。我翻開歷史一查,這歷史沒有年代,歪歪斜斜的每葉上都寫著「仁義道德」幾人字。

我橫豎睡不著,仔細看了半夜,才從字縫裡看出字來,滿本都寫著兩個字是「吃人!」 書上寫著這許多字,佃戶說了這許多話,卻都笑吟吟的睜著怪眼睛看我。我也是人,他們想要吃我了

---------魯迅《狂人日記》

陳導演把電影的主旨定為「忠義」,但出發點卻又想喚起人們對生命的珍視,殊不知中國對生命的無視就源起「忠義」二字。

南宋末代狀元文天祥被元王朝殺害前,曾留下一首「衣帶銘」:「孔曰成仁,孟曰取義,唯其義盡,所以仁至。讀聖賢書,所學何事?而今而後,庶幾無愧!」這是文天祥的道德自許,也是儒教意識形態下正統讀書人的精神寫照。儒家贊同殺身成仁、捨生取義,餓死事小、失節事大,身家性命與仁義忠節相比,是不十分值錢的,所謂「人生自古誰無死,留取丹心照汗青」,芸芸眾生逝世了,如煙雲消散,不留痕跡;捨生取義的聖賢后裔們則在身後豎起萬人景仰的道德豐碑。

一下內容轉自《還原歷史的真相》

1279年3月,南宋小朝廷與元軍在廣東崖山海面決戰,宋軍敗,陸秀夫自覺護駕無力,決心以身殉國,乃先驅妻子入海,哭拜幼帝:「國事至此,陛下當為國死,德佑皇帝辱已甚,陛下不可再辱。」然後抱起九歲的小皇帝,以匹練束在一起,用黃金玉璽墜腰間,從容投海,完成了捨生取義的最後一個規定動作。對陸秀夫而言,他的死已經成全了自己的千古忠名。如果陸秀夫孤身蹈海,我會對他保持完整的崇敬,可是,想到陸的妻兒,不是死於敵手、也不是為敵所擄,而是被丈夫驅逐投水,還有一個尚不懂世事的九歲小皇帝,也糊里糊塗「當為國死」,成為陸左丞相的道德殉葬品,我心裡實在納悶:為著一個崇高的道德目標,決意殉道的人是不是就可以要求旁人跟他一樣捨生取義?捨生固然可取義,殺身固然為成仁,然而,「取義」、「成仁」是不是可以成為舍他人之生、殺他人之身的正當理由?

對於儒教意識形態下的道德志士來說,答案是不言而喻的,孔夫子只說過,己所不欲,勿施於人;卻沒有說,己所欲,亦不施於人。既然一個偉大的道德目標可以讓自己為之獻身,旁人當然也不應該苟且偷生,換句話說,要他們為大義放棄生命來成全自己的道德追求也是合乎道理的。明初的方孝孺是一位青史留名的德高望重之士,野史相傳朱棣奪位成功後,召方孝孺起草登極詔書,方堅拒,再迫之,乃書「燕賊篡位」四字,朱棣大怒道:「汝獨不顧九族乎?」方說:「便十族奈我何?」朱棣果然就誅了方氏十族。舊時株連,最嚴重的是誅九族,誅十族則自方孝孺始,朱棣的殘忍令人髮指,方孝孺「威武不能屈」的膽氣也的確讓人肅然起敬,但他一句「便十族奈我何」更令我不寒而粟,對十族人的性命,道德志士何嘗比流氓皇帝更懂得珍惜?只不過朱棣殺人乃是出於權欲,方孝孺則將十族性命當成道德追求的殉葬品。

流氓帝王殺人,仗恃的是暴力,有時還難免自知理虧,要百般掩飾,比如方孝孺死後,天啟二年,朱明皇帝還得錄方氏遺嗣,給予祭葬及諡號;道德志士拉殉葬品,依據的是道德律令,於是更顯得理直氣壯、於心無愧。且看《唐書•忠義傳》的一段記載:「張巡(唐朝將領)守睢陽城,尹子奇(叛軍)攻圍既久,城中糧盡,易子而食。巡乃出其妾,對三軍殺之,以饗軍士,曰:『請公為國家戮力守城,一心無二。巡不能自割肌膚,以啖將士,豈可惜此婦人!』將士皆泣下,不忍食。巡強令食之。括城中婦人既盡,以男夫老小繼之,所食人口二三萬。」這就是歷代讚頌的「殺妾饗士」之事。在野蠻戰爭中,破城之後大肆屠城、殺降卒的事情並不鮮聞,這裡體現的是血淋淋的叢林法則,沒什麼可說的。但張巡殺婦幼以饗軍士,與其說是叢林法則下的野蠻行徑,不如說是基於精忠報國追求的「道德」抉擇,本來道德的形成正是人類告別叢林法則的標誌,何以在道德感召下的張巡卻做出了比叢林法則更血腥的大屠殺?為了守住一座城池、為了盡忠朝廷,不惜殺掉二三萬老百姓、吃掉二三萬老百姓,最後終於博得一個「忠義」之名,名字寫進了「忠義傳」。我怎麼也想不通,這是哪一門子「忠義」?

當人們對道德志士豎起的豐碑大加禮讚時,我忍不住為這些豐碑下的道德陪葬品感到慼然、悲憤。歷史是不公平的,殺身成仁的志士至少已經「留取丹心照汗青」了,被殺身成仁的殉葬者卻連名字也沒有留下,至死也不明白何以成了道德志士的陪葬品,沒有人追問他們是不是願意為志士的道德理想獻出性命,也沒有人在乎他們被驅入茫茫大海、被推出午門斬首、被宰了煮食之時,如何恐懼、驚慌、疼痛、無助、掙扎,歷史只記住了道德志士們壯懷激烈的遠大抱負、慷慨赴死的崇高氣節。

最後以王小波的一段話結束

自打孔孟到如今,我們這個社會裡只有兩種人。一種編寫生活的腳本,另一種去演出

這些腳本。前一種人是古代的聖賢,七十年代的政工幹部;後一種包括古代的老百

姓和近代的知青。所謂上智下愚、勞心者治人勞力者治於人,就是這個意思吧。

陳導演,你的出發點是好的,但你的表達東西卻跟你的初衷截然相反。 舉報

評論