電影訊息

電影評論更多影評

2010-12-06 01:28:07

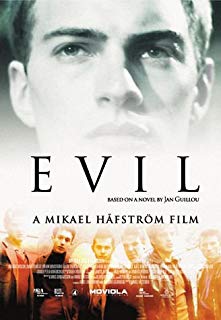

最美的花總帶著最狠的毒

《邪惡》是2004年的瑞典電影,片名也叫《校園規則》,除了獲得奧斯卡最佳外語片提名外,還獲得當年度瑞典影展最佳影片獎。這部影片的故事內容並不復雜,講述一個十六歲少年進入一所貴族學校後受到各種欺凌,最終透過「以暴制暴」來奪回自己的尊嚴。故事發生的背景、劇情的整體走向、甚至拍攝手法,與法國新浪潮開山之作《四百擊》與許多相似之處,可說是《四百擊》的成長版本。

《邪惡》v.s《四百擊》

《四百擊》是法國新浪潮導演楚浮的成名作品,拍攝於1959年,故事講述一個小男孩置身於冷漠、僵化而嚴酷的家庭、學校、社會之中,因為性格叛逆而被當成頑劣且無可救藥的壞份子,最終只能展開一場漫長的逃跑,獨自逃出家庭、學校和社會的壓迫。《四百擊》是根據楚浮兒時的經驗而拍攝的,與此類似,《邪惡》則是根據瑞典暢銷小說家楊庫盧的同名自傳小說所改編,故事背景是五O年代的後納粹時代,講述一個少年從壓抑、充滿暴力的家庭中學會以暴力來處理問題,當他進入一所私立寄宿學校、試圖以忍耐方式融入環境當中時,來自學長的欺壓卻逼得他無路可走。

《四百擊》裡的小男孩唯有逃跑才能獲得自由,於是有了片尾那段世界知名的「漫長的逃跑」,導演以極長的時間拍攝小男孩從管訓所逃出,一路穿過慢慢長路,不斷地向前跑,一直跑到無人的海邊,這才對這鏡頭露出快樂的笑容。《邪惡》裡的少年並沒有逃跑,他的年紀比小男孩大,知道自己就算跑得再快再遠,也不可能跑出社會,他還知道真正的自由必須依靠打倒敵人來獲得,而且不光是靠一雙拳頭打倒敵人,以獲得短暫的勝利,還要抓住敵人的弱點,讓敵人即使被傷害也不敢反抗,讓自己擠到權力高塔的頂端來獲得永久的自由。於是他利用學長對死亡威脅的恐懼、校長對校譽毀壞的恐懼、繼父對形象破裂的恐懼,將他們一一踩在腳下,將自己從被壓迫者轉變為壓迫者。在片尾,少年騎著單車、迎著風,對鏡頭燦爛地笑著,他的自由不光是靠一雙腳跑出來,他有更好的工具、更好的辦法,所以他可以笑得更大更久。

《邪惡》v.s《白絲帶》與《浪潮》

除了講述如何從壓迫中獲得自由,《邪惡》中另外一點非常有意思。在影片中,所謂的「邪惡」其實有兩層意義,第一層意義是主角從單純的壞、從只會以暴制暴的少年,成長為高階的惡,一個懂得以惡制惡、以社會的潛規則反制壓迫的成人。另一層意義則是一所私立住宿學校如何從單純的學術環境中,滋長出一個充滿暴力與壓迫的邪惡機制。而這層意義,與另外兩部德國電影形成非常好的呼應,完整地解釋了德國納粹這個極致邪惡的群體是如何誕生的。

《白絲帶》講述二次大戰前德國北部某個村莊的往事,這是一個封閉且壓抑的村莊,父母以絕對的權威和體罰方式來教育孩子,要求他們無條件地堅守各種道德規範。然而大人的世界裡卻有著各種敗德的行為,通姦、亂倫、階級壓迫被隱藏在平靜無波的日常生活里。於是孩子們集結起來,以他們所學到的暴力傷害方式懲罰這些有罪的大人,甚至將懲罰延伸至這些大人的無辜子女。惡的種子來自對紀律的嚴格要求、來自對體罰的無聲默許。

《浪潮》講述一個六O年代真實發生的高中校園事件,一個教導集權主義課程的教師,為了讓學生了解集權主義形成的過程,以實驗之名將班級組成一個稱為「浪潮」的組織,並實行集權的管理模式。在學生為組織設計徽章、制服和規章的過程中,一種歸屬感、同儕認同之情油然而生,一個實驗性質的鬆散學生活動逐漸演變成為一個具有榮譽感、忠誠度、高度團結的堅固組織,不允許組織內外有任何不利於組織團結的言論與行動,而這種狂熱最終演變成嚴重的校園槍擊事件。惡的花朵滋長於忠誠、團結的美好情操。

《邪惡》講述一個歐洲五O年代的後納粹時代故事,主角所就讀的寄宿學校實行嚴明的階級制度,一般員工不能主動和老師學生講話,吃飯時的座次按照家庭地位和財力劃分,宿舍床位則是按照入學先後來安排,最重要的是,學弟必須對學長畢恭畢敬,無論學長提出多不合理的要求,學弟都必須遵照執行,否則學長可以任意處罰學弟。對於學校的這種不合理制度,有些老師並不知情,有些老師雖然知情但但無力阻止,有些老師則是知情且支持,尤其是校長,他認為這種嚴厲的制度有利於建立學生的規矩,也有助於學校的管理。

在主角剛入學時,學生會的會長熱情友好地帶他參觀校園,事前沒有欺凌壓迫他的預設立場,然而主角對校園階級制度的不以為然態度,以及不肯向學長低頭的對抗姿態,讓事情逐漸走向極度。在學生會會長的立場來說,維持既有的階級紀律是必要的,無論要求是否合理、學長是否欺壓學弟,只要有一個人不服從紀律,則其他人也會開始藐視紀律,接著整個組織、所有紀律都會面臨崩潰的局面,所以必須不計代價地讓主角遵從遊戲規則。結果隨著主角不斷的抵抗,欺壓與整治行動便越演越烈,最終走向你死我活的境地。惡的果實產生自對厲害關係的優先考慮、對小我的犧牲奉獻、對大我的絕對擁護。

什麼是邪惡?有些人生來就邪惡,有些人是被家庭、學校和社會壓迫而成長為邪惡,然而最極致的邪惡卻往往是因為對紀律、對組織、對大我的絕對擁護,當這些美好的德行遇到適合的土壤,便會開出邪惡的花朵、結下邪惡的果實。德意志民族自鐵血宰相俾斯麥以來,便以紀律嚴明著稱,在一次大戰後,嚴苛的賠償條款讓整個德國陷入悲慘境地,讓他們凝聚了高度的團結意識,讓他們在希特勒的振臂疾呼下,感受到一股對抗欺侮的強大感覺。而這種美好的感覺都來自於納粹的組織與紀律,因此無論後來事情如何走到荒腔走板的地步,所有人都必須更決絕地向前邁進,不計代價、不計犧牲地讓組織和紀律繼續延續下去,直到一切都崩潰、毀滅為止。

什麼是邪惡?對一個人、一個信念、一個團體的絕對擁護,就是邪惡。世界最極致的邪惡大多是以正義為旗號。那什麼能夠戰勝邪惡?當然是正義,不過所謂的正義其實也只是另一種形式的邪惡。

評論