電影訊息

電影評論更多影評

2010-12-06 05:15:04

誰才是真正的趙氏孤兒?

本篇文字不講實據,全憑臆測;語焉不詳,敬請聯想。

為什麼陳凱歌中途突然換掉編劇,把一出復仇劇的節奏突然放慢,變得拖拖沓沓?

為什麼陳凱歌自己搞出來的劇本里,要對8歲小趙孤大書特書?這是元雜劇版里完全沒有的情節。

為什麼元雜劇版本裡的20年被陳凱歌改成15年?

——如果對以上三個問題的答案胸有成竹,恭喜你,下面的內容你應該都可以猜到,不用往下看也可以。如果不是,或者根本沒有考慮過,就請繼續看下去。

(某年某月的某一天)范冰冰:

「帶他遠走高飛,不要告訴他仇人是誰,不要讓他報仇,讓他過老百姓的日子。」

(8年後)王學圻:

「我的敵人在你出生那一年全都被我幹掉了。」

(15年後)葛優:

「勃兒,咱們殺不了他!」

(若干年後)陳凱歌:

「之所以這麼處理,是因為參考了生活中的很多事情。」

「我覺得紀君祥這個雜劇是個寓言,現在我們做的,就是把寓言改成一個真實的故事,人物都是能在現實中找到的,比較真實生動的。」

「我想拍個可信的故事,忠義是很好,但是可能離現代觀永遠點,這次就是想跟著人心走。」

陳凱歌兩年磨一劍,再度把一個本應可以拍得精彩紛呈的故事改得面目全非,整個電影無論是節奏、邏輯,還是攝影、剪輯,都有說不出的混亂和曖昧。電影用了冗長的篇幅來講述趙孤8歲那一段,幾乎完全消解掉開場數十分鐘那種緊湊的矛盾,小趙孤頑劣而跋扈,徘徊搖擺在正邪兩個爹之間,看得人十分不耐煩,加上邏輯上的漏洞百出,我一度覺得應該給此片差評。不過,直到葛優和黃曉明在黑燈瞎火的密室裡把真相告訴15歲的趙孤,卻換來後者徹底不相信的回應,我忽然像醍醐灌頂,覺得摸到了陳凱歌這一次的題中之義。作為一個導演來說無論他實在缺乏對整個作品的掌控能力,但作為那個上世紀80年代曾和北島、艾胃胃、老俠等人過從甚密的激進藝術家,他有意無意藏在影片故事背後的東西至此已經若隱若現在我面前展開。

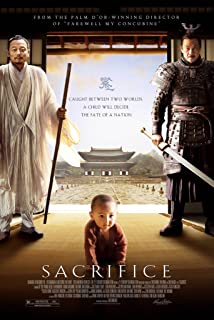

趙孤的故事在春秋歷史上真有其事,經歷元代紀君祥雜劇的改編而家喻戶曉,傳至歐洲被伏爾泰再度改編並改名為《中國孤兒》,王國維稱其「即列之於世界大悲劇中亦無愧色」。這個故事,本來的核心是一個「義」字,這個字不是片面地指兄弟、朋友的江湖義氣,而是指正義、公義——心中存有良知,無論外部環境如何艱難與不利,毅然選擇堅守正義、公義,這樣的人在傳統語彙中被稱為「義人」。從程嬰到韓厥到公孫杵臼,還有趙家那些慷慨赴死的門客,無不是為「義」字挺身而出,此片英文片名「Sacrifice」也算是切合這點。在社會的道德沒有普遍墮落之前,無論朝代如何更迭,「義人」和「義舉」總是受到主流價值的肯定與讚頌。但如果一個時代的價值觀與道德觀被主流話語長期成功扭曲,知識階層被收買,民眾集體被洗腦,那麼,不但「義」的標準不再清晰,「義」本身的重要性也會被「利」所取代,真正的「義人」只能像程嬰乃至韓厥那樣忍辱負重,從公眾的視野中消褪,轉入地下。若干年前,當瓊撫梁湘為一個「義」字私自放走二軍而斷絕仕途時,不也有人立刻聯想到趙氏孤兒的故事並以此類比來讚頌梁嗎?而今時今日知道他大名與事蹟的人恐怕已經寥寥無幾了。

前面已經說了,從趙孤8歲開始,影片的基調就一改之前的悲壯,不再把主要精力放在突出「義」上,趙孤並沒有像流傳下來的故事或者觀眾期待的那樣血液里天生忠烈善惡分明,而是自然而然地帶著人性的弱點,在富有的生活、尊貴的地位、奢侈的寵愛面前更多地投向提供「利」的乾爹的懷抱、認賊作父。

各位,我們知道,中國傳統文學裡向來是忠奸不兩立,沒有一個中間的灰色地帶。例如紀君祥的雜劇版本里,前三折都是講述韓厥、公孫杵臼等人的義舉,而最後第四折開場就直接跳到20年後趙孤成年時,程嬰甫一說出真相趙孤便立即選擇了正確的隊伍,這間隔的20年中趙孤態度如何並未提及。反觀電影裡趙孤童年和少年時在「義」與「利」間混淆是非,搖擺不定,這在正史里和元雜劇里都從來不見記載,顯然是陳凱歌刻意著重添加的一大手筆。這伸向「灰色地帶」的一筆,硬生生地與之前幾十分鐘的「戲劇感」造成斷裂,更與中國的文學傳統劃清了界限,幾乎是在提醒觀眾:這不是「戲劇」不是「文學」,這根本就是真正的「現實」!

現實是屠岸賈自認為通過多年前的清洗後已經沒有敵人。

現實是程嬰願意跟屠暫時合作,但從沒忘記當年的血案,根本上是反屠的。

現實是韓厥是原本體制內有良知的人,後來在清洗中脫離並徹底轉向對抗屠。

最大的現實是,趙孤從出生那年起就生活在謊言中,屠為他提供榮華富貴,以此令他對多年前的慘案和真實身世毫不知情,而他也把屠岸賈當成恩人來感激報答,甚至在親父和養父的PK中,一度倒向了屠,當程嬰和韓厥說出真相時,他反指責程、韓欺騙他。最後,為了給故事圓一個結局向觀眾交代,導演還是不得不安排他幡然醒悟,殺死屠岸賈,但這於情於理都說不通,在現實里恐怕不可能發生,表明這裡是再度從「現實」跳回了「戲劇」。現實情況很可能只會是,趙孤更堅定地站在屠岸賈這邊,甚至把程、韓的事情向屠告密,他對認賊作父並沒有察覺,反而為自己的忠誠感到自豪。

所以,陳凱歌的真實意圖里誰才是真正的趙氏孤兒,會明白的人看到這裡應該已經明白——而他們不是趙氏孤兒。

(補充:剛才在另一篇別人的影評中發現最新證據:http://movie.douban.com/review/4503755/ 陳凱歌撤換了搜孤救孤部份的編劇高璇與任寶茹,根據自己的意思改寫了故事走向。如果按照高、任的原意繼續下去,戲劇矛盾固然是更充分了,但絕對體現不出「現實」性。陳凱歌不惜一切代價換掉編劇,正好證明了上文的推論。) 舉報

評論