電影訊息

電影評論更多影評

2010-12-07 20:16:27

《趙氏孤兒》與中國邏輯

其實陳凱歌可能只是想要講一個故事,一個國產大片中已經缺位很久的好故事。真實的歷史在這裡是淡而又淡的背景,故事可能發生在任何朝代、任何國家和任何人的身上。

事實上,一直被引為故事藍本的《史記》中相關記載就很值得懷疑。這個故事最早見於《春秋》,後《左傳》《國語》有所擴充,但不管哪一個版本里,都沒有孤兒的存在:晉國權臣趙盾之子趙朔娶成公主莊姬,莊姬與其叔父趙嬰齊私通,嬰齊之兄趙同、趙括深以為恥,遂逐嬰齊。莊姬因而向景公誣告同、括意欲謀反,景公本就忌諱趙家勢大,正好藉此機會誅殺二人,族滅趙氏。趙盾故友韓厥力陳趙氏曾有功社稷,不應趕盡殺絕,景公於是復立莊姬之子趙武,歸其田邑。

怎麼看也不過是一個司空見慣的政治悲劇,如果對中國史書邏輯再熟悉一點,甚至能夠聞出其中利益博弈的暗流湧動——難說莊姬的誣告究竟是為情人趙嬰齊,還是為幼子趙武。這樣一個故事,直到司馬遷在《趙世家》中做了兩處關鍵的改動,才顯出了特異的光彩。

其一,不知是史筆疏漏還是有意為之,趙同趙括被殺與封賜趙武這兩件事情之間被司馬遷插入了十五年的時光。也就是說,趙氏之難發生在景公三年,而趙武復興被向後推遲至景公十七年。

其二,趙氏悲劇的起因也從莊姬與景公的合謀變為奸臣屠岸賈的設計,趙朔、趙同、趙括、趙嬰齊均歿於此役。唯趙朔的遺腹子趙武,賴程嬰、公孫杵臼所救,隱姓埋名,默默成長,十五載後終於報仇雪恨,復興趙氏。

忠奸之對立,強弱之抗衡,犧牲與復仇,突轉與發現,司馬遷的改編的確體現出一個小說家一流的眼光,他幾乎最大限度地吸收了歷史可能具備的全部戲劇因素。此時,門客程嬰援救趙武的方法尚是設法尋得另外一個新生嬰兒冒名頂替。為將這場戲做的逼真,公孫杵臼不得不以忠臣的身份犧牲,而程嬰則扮演了一個背友求榮的角色。

直到元代紀君祥的雜劇《趙氏孤兒》橫空出世,為救趙武而犧牲掉的不知名嬰兒被設定為程嬰自己唯一的兒子,趙武的成長之所被移到了屠岸賈府中,戲劇效果達到頂點,故事中的中國邏輯也體現到了極致。

所謂中國邏輯,在史傳與小說戲劇中,皆是一般對稱。拿復仇一題舉例,《搜神記》中赤為復仇,手起刀落,舉頭屬客,《柳毅傳》中錢塘君為復仇,殺生六十萬,傷稼八百里。至於《三國》《水滸》,更不待言,血滿江河、骨蔽平原之慟,只換來輕飄飄一句「一將功成萬骨枯」。在這樣的邏輯中,人之生命是只起功能性的作用,可以計量,可以犧牲,可以踐踏,至於價值高低,全看目的實現與否。

紀君祥的《趙氏孤兒》後來遠渡重洋,為法國文豪伏爾泰所激賞並改編成《中國孤兒》,一時轟動巴黎。想必伏爾泰是看中了這個故事中類似於希臘倫理悲劇的衝突因素——自己的親子與恩主的遺孤,一人之性命與全城新生嬰兒之死亡,究竟如何抉擇?但他對於這部劇作的誤讀之處在於,所謂選擇的困境根本不存在,劇中所有人物都屈從於一個預設的絕對倫理。

程嬰犧牲自己唯一的骨血,彷彿理所當然,是「義所當為」,公孫杵臼本已辭官歸田,見此冤案,也自然而然地挺身而出,不惜捨生取義,二人爭相赴死,根本無人提及將要死去的那個無辜嬰兒!至於趙武,他的處境其實和楊康類似,但他絲毫沒有楊康的掙扎,對他來說,屠岸賈十五年來的悉心教養不是問題,「認賊作父」這個概念才是他唯一的痛苦之源。

可以想像,如果紀君祥去寫希臘悲劇,阿伽門農會乾淨俐落地獻祭女兒,阿基琉斯毫無道理憤怒罷戰,而安提戈涅如果厚葬叛國者,那麼當然應該明正典刑。如果說悲劇,這才是真正的悲劇,中國的悲劇。

所以我不吝惜對陳凱歌的讚譽,起碼在這部電影中,我看出了他試圖消解上述中國邏輯的努力。至於效果如何,那是功力所限。

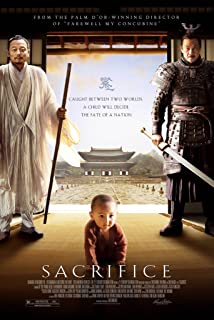

影片的英文名被翻譯成sacrifice,我以為更為恰當的譯法是relieve,消解。日常生活對仇恨的消解,真實人性對絕對倫理的消解,以及現代普世價值對所謂中國邏輯的消解。

影片中,程嬰被還原為一個宏大政治背景下的小人物。他的偉大與決絕,是被一個又一個的不期然與不得已構建而成。如果讓他選擇,他必然會死抱住老婆孩子熱炕頭不撒手,而不是去當什麼忠肝義膽的道德楷模。

但是他就這麼莫名其妙地被裹挾進了時代洪流。一次時機不對的出診,兩條銀光水滑的死魚,趙氏孤兒在空中划過詭異拋物線,落入了他的懷中。最初他主動承擔的責任只是一次風險不大的傳遞,在莊姬沉重而艷麗的死亡面前,他無法推脫責任。他一定沒有想到這嬰兒會從此如附骨之蛆,緊緊攀附著他的生活。

對程嬰來說,後來的命運彷彿寬闊河面,湍急水流中依次插滿木樁,而他已站在第一根木樁上,遠離河的此岸。剩下的道路只有兩條,要嘛跌入水中淹死,要嘛踩著木樁渡河。踩下一根木樁,他抱著趙孤來到公孫杵臼府;再踩下一根木樁,他讓公孫杵臼帶自己的兒子出城;又踩下一根木樁,他抱著趙孤獨自回到老宅;最後踩下一根木樁,他決定了復仇。程嬰註定還是要從一個平平無奇、憨厚到有些懦弱的江湖大夫變成我們所熟悉的故事中的那個程嬰,只是這一路他並非凌波微波,順流直下,而是步履沉重,血淚滿盈。

最終他還是沒能到達河的彼岸。隨著懷裡那個嬰兒漸漸長大,慢慢增長的重量讓他越來越邁不開腳步。

影片飽受詬病的後半段在我看來恰是精華所在。我們不能依靠理念生活,因為我們不是被設定好的精密儀器,只起功能性作用。不是說程嬰下定決心要報仇,然後歲月就呼啦啦像風一樣刮過,直到他手持利刃站在仇人面前。復仇之前的歲月同樣要那麼一天天過,他要面對的是全部真實與瑣碎的生活。

他像個忠心的門客一樣和屠岸賈相處,像個心無旁騖的父親一樣撫養趙孤長大,為他操持衣食住行,耐心教他人情世故,同樣也要面對他青春期的叛逆,不得不耍點美食封口的小把戲。這些實實在在的生活早就將他心中那個復仇的理念蠶食得面目全非,所以他才會把揭露真相的時刻一推再推,所以他才藏起了他那些記錄著事件全部過程的畫卷。這也可以解釋為什麼他對趙孤合盤托出一切後,趙孤嗤之以鼻的反應讓他近似鬆了一口氣,以後再也沒有主動提及此事。也許他甚至希望這個朝夕相處了十五年的孩子就是程勃,而不是什麼背負著血海深仇的趙氏孤兒,他們如莊姬所囑,過平平常常的日子。

只不過命運不放過趙孤正如當年不放過他,從一開始壓根不相信自己身份的少年最終還是陰差陽錯地知道了真相。他沒有像戲曲中那樣憤怒於自己認賊作父,他的憤怒理所當然地首先指向了程嬰。他本來錦衣玉食,風華正茂,前途正是無限,憑什麼被一個突如其來的身份顛倒了全部生活根基?他最後的復仇也不再因為他是趙氏孤兒,他要為從未謀面的父母親人手刃仇敵,他將劍鋒指向屠岸賈因為他是程嬰的兒子,他要為那個沒有機會成為程勃的嬰兒向兇手復仇。

只是這裡趙孤的反應還是太牽強了,他本該有更複雜的抗拒和掙扎,畢竟屠岸賈和程嬰一樣是他如今生命的一部份。據說影片結尾本來有另外一個版本,那個版本裡的趙孤被屠岸賈和程嬰的親情兩邊撕扯,在最後一刺時手軟,眼見要命喪當場,程嬰以身相代,迎向刀刃。雖然這個版本也略嫌過於戲劇化,但至少遵循了影片一以貫之的邏輯,總好過最後那個幾乎讓整部影片前功盡棄的敗筆結局。

三人對穿?死前產幻?胸口一個血洞還總也不死總也不死的回憶往事?陳凱歌怎麼就不能稍微按捺一下自己的抒情慾望和商業本能,非要將一個順利滑向五星的電影給生生拉了回來?

不過瑕不掩瑜,起碼在電影院燈光亮起的那一瞬間,我沒有咒罵自己又浪費了一頓火鍋錢。能將這樣一個附著了太多殘酷中國邏輯的故事改編成現在這樣,陳凱歌已經超水平發揮了。

至於網上太多對於後半段不給力的謾罵,只能說選用這樣一個故事天然就有風險,它可以成就精彩的改編,同樣也先天地攜帶頑固的期待視野。希望看到最徹底的翻轉和最快意的復仇,希望看到一個人是如何犧牲自己的骨血,這些期待正是滋養出趙氏孤兒這個故事的集體無意識土壤,二者互為表里,相輔相成。

我不是全盤否定原始版本的趙氏孤兒,更不是說我們就不需要忠義這些崇高元素,只是非人性的崇高,是否真值得推崇?崇高是人性的屬性,而不是人性的目的。影片中程嬰為何一步步放棄了他的計劃,被棄掉的結尾中趙孤為何對屠岸賈下不去手,康德的一句話都可以解釋:人是自身的目的,他永遠無法也不應該被當做一件工具對待。 舉報

評論