電影訊息

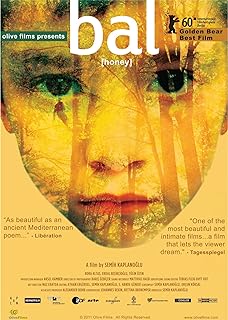

蜜--Honey [2010]

編劇: 卡普蘭奧盧

演員: 伊達貝斯科格魯 圖琳歐貞

蜂蜜/蛋奶蜜三部曲之蜂蜜(港)/蜜(台)

![]() 7.1 / 7,505人

Turkey:103分鐘 | USA:103分鐘

7.1 / 7,505人

Turkey:103分鐘 | USA:103分鐘

編劇: 卡普蘭奧盧

演員: 伊達貝斯科格魯 圖琳歐貞

電影評論更多影評

2010-12-08 16:37:21

堅持個人表達的作者電影

相比近些年的柏林金熊片,《蜂蜜》顯得很特別,它沒有主題先行的故作討巧,更沒有摻雜政治文化等熱門議題,電影節的精神主旨回到了詩意美學的傳統路線上。正因如此,《蜂蜜》帶有悶和緩慢等天然特徵也就不稀奇了。這是一部散發著作者氣質的個人式電影,它甚至不是孤立存在的。《蜂蜜》與《雞蛋》(Egg)、《牛奶》(Milk)組成了約瑟夫三部曲(Yusuf Trilogy),前兩部作品的困惑反而要在《蜂蜜》中尋求答案,片中母親準備早餐時也出現了這三樣東西,算是呼應。電影時間橫跨了約瑟夫的童年、青年和中年,時光倒流,好似一個驚人而漫長的閃回。而如果沒有金熊獎的肯定,卡普拉諾格魯的野心恐怕要繼續被塵封。這種野心不需要時代的映照,觀眾得跟作者一道靜心思慮,與主人公的命運共呼吸,一路同行。

可能由於小男孩的靈性和精彩表現,許多人把《蜂蜜》跟伊朗兒童電影混在了一起,但是無論從哪個角度來看,《蜂蜜》既不靠近阿巴斯也不穿「小鞋子」。首先影片並不苛求寫實,它是寫景描物抒情懷,故事簡單,對白精簡,徹底執行了用畫面說事的原則,留下予人想像的自由空間。其次影片糾結的是一些內心陰影,而不是一些可以說清道明的東西。小男孩在課堂上口吃,回到家裡父親缺席,都是常見的成長之痛。藉助夢境與神秘主義,《蜂蜜》把不可言說的秘密埋藏了在森林裡,就好比結尾處,小男孩在幽暗裡睡去,與大樹共同呼吸,跟周圍萬物形同一體。

在我看來,《蜂蜜》與阿彼察邦和河瀨直美的森林情結和東方情調近似一路,一小半接近於傑蘭(Ceylan)的《小鎮》(The Small Town)——只是沒有了那麼多個人情感,生怕別人看不出那是生我養我的故鄉。小男孩的主觀視角和個人世界也過於強大,他什麼都不說,但什麼都知道,有所預感和靈驗。無論在家裡、路途上或者教室裡,父親的離去、母親的哀傷,電影都一再強調小男孩的觀察與觀看。有過肩拍,鏡頭與視線一致;有透過玻璃瓶的俯拍,小男孩渴望獎勵和讚美。若算上幾組夢和主動對話,《蜂蜜》有半數以上篇幅是在描述小男孩的心理體驗。《蜂蜜》還放入了聖訓、詩歌與古經,形成一種無處不在的隱喻互照,父子關係的解讀方式有點接近於俄羅斯的《回歸》(The Return)。

然而對《蜂蜜》的這套路數,影迷不見得陌生,異議者手中也有沉溺或蒼白的大棒,畢竟個人式的情感表達向來無法取悅多數人。遭人質疑的長鏡頭,其實也沒有那麼恐怖,像開場的長鏡頭把畫太空間都用上了,後面馬上接了一個巧妙的樹上機位,充滿懸念,相當吸引人。與此同時,《蜂蜜》的鏡頭也沒有那麼呆板,影片以攝影見長。拍攝穿越森林樹木的陽光時,光線就好似在流動一般。片中有好幾處取光和焦點的處理,都證明了導演不是偷懶的一類人。頂多,他只是有一點點偏執,要把一個人的東西拍盡,說完。【南方都市報】

《蜂蜜》 Honey

導演:賽米·卡普拉諾格魯(Semih Kaplanoglu)

演員:埃爾達爾·貝斯康格魯(Erdal Besikcioglu)

正如導演的兩部前作,《蜂蜜》拍的非常優美和純熟,時而能感受到導演控制所帶來的壓迫感。 ——Lee Marshall(《每日螢幕》)

對兒童世界觀的存在主義敘事,一部有關失去與哀悼的電影。 ——Katja Nicodemus(《時代週報》) 舉報

評論