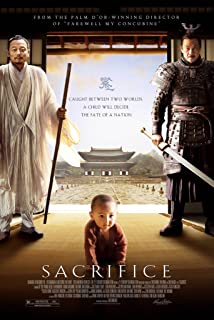

電影訊息

電影評論更多影評

2010-12-12 06:09:17

對電影評論的評論

這個電影,我打五星。

電影很好,但發人深省的是電影之後觀眾的評論。

首先,故事的原型是《史記》里記載的,作了很大改動,也就是說,拍出來的故事是出於導演個人的文藝理念,所以考據派們可以散了。

但問題的關鍵是,大多數指向電影的矛頭並非來自考據派,而是來自娛樂派和附庸派。

一個被商業化電影模式浸染的國家的觀眾,才會說出「虎頭蛇尾」這樣的評論。一個故事,一場戲劇,有亮點與精彩的高潮,已是難得。至於把這高潮放於劇的前、中、後哪個位置,是根據作品本身的需要設置的。對本篇來說,把高潮部份放於片頭,是一個十分合理的設置。但為什麼又有很多觀眾對此不能滿意呢?

這來自大多觀眾的思維定勢,即:高潮必須在結尾出現,前面的埋伏要做的審慎嚴謹,並且要壓制內斂,因為這一切是要為後面的高潮準備的。對於編劇來說,這實際上只能是編劇思路的一種,但因為在一個電影模式化生產的時代里,觀眾只能看到一種編劇模式,因此就質疑、排斥其他模式,這是很可悲的一件事。而實際上,認為只有電影的前半部才有高潮的觀眾,這一說法也是很欠考慮的。因為從程嬰撫養趙孤的情節開始,電影節奏出現了很多的關鍵點,這些點的緊張感是比高潮次之再次之的,然而力度卻可堪相當。電影開頭部份,從滅門到程妻死這一段,是情節最為緊張的敘事部份,但是這一部份的力度,與節奏放緩、但深意頻發的後面大半部電影相比,是1等1的比例。

既然如此,觀眾為何不買帳?這個事實就是,大多觀眾注意外在形式上的劇情緊張感,而不注重戲劇隱緩而深層的內在張力。看多了商業片、諜戰片、復仇片的人,以為會看到一個類似的激情故事。可是這畢竟是欠缺思考的製作者和觀賞者之間,在簡單娛樂需求上的滿足與被滿足。一旦人們接觸到真正有倫理、哲思的需要深度思考的電影時,以現在的狀況來看,很多人就顯然失去了思考力。

這不是一個純粹意義上關於復仇、或者人性的故事。如果帶著那樣的期許或標準來看,自然會將很多情節認為成旁外生枝、沒有必要、不合情理。

我覺得這是一個關於仁義的故事。

整部片子復原了一種理想,把存在於過去悠久時代裡的某些精神,像田野考古者般挖掘出來,使其重見天日。而在移天換日的現在,把這不襯合時道的東西拿出來,使它離開依附的泥土,接觸新環境的空氣,是必然會氧化發黑的。這並不是這發黑的霉物的悲劇,而是現代人的悲劇。我們回想古代,期許古代,而當古物帶著泥污出現在我們面前,我們卻認不出它了,我們說,這個東西太老太舊,現在根本用不上了。

說大了的話,這是由歷史問題造成的古今文花上的斷層 而產生的。至於導演為什麼被謾罵,陳凱歌的素質與內涵自不必說,東西修養兼具,但問題是,他拍了一個大眾電影,造成很多觀眾不理解。這不是悲劇是什麼。這不是電影的悲劇、文化的悲劇、觀眾的悲劇,又是什麼。

趙盾逃走時,隨從捨身相救,負重推車,此為主僕之間的仁義。

莊姬捨身救子,母愛背後的另一個原因,是家族大義,這是一個顧大局、明事理的女人為一個家族最高尚的犧牲,這一層不只是出於表面親情,是有古時強大的大義之倫理背景作為支撐的,是獨有古人珍視、並能做的出來的。此為婦人對丈夫及其整個家族的仁義。

公孫之死,令人震撼,這等情深意重,後人只能嘆為觀止,此為友人之仁義。

程嬰以自己的孩子,換來全城嬰兒的安全,更是大仁義。

程妻在屠岸賈面前,有說出真相的機會,即自己懷中的是自己的孩子,為它爭取一命。但沒有,她雖不是情願的,也沒有想到會有這樣的結果,但從未說出實話半句,一直選擇了沉默,這是極難的。

趙孤為救乾爹,以身相抵,這是報答養育之仁義。

最有趣的是最後一個,趙孤殺屠岸賈,觀眾的期許是,他不殺,因為情感和愛一直是大家喜聞樂見的終極主題——但在這裡並不是。趙孤的復仇,是一種更高層次的仁義,因為他自己對於滅門之仇,養父之仇,並沒有親歷的印象與感情,他所經歷過的,倒是乾爹的養育之情,他雙重地反其兩者而為之,偏偏為了一件他沒有感情的事(沒有經歷過的事),而去破壞自己充滿了感情的人,這是為什麼?

這是,以仁義為至高的表現,仁義戰勝了情感。

電影前半部的救孤是由高璇與任寶茹編劇,後因與陳凱歌意見分歧,二人退出《趙氏孤兒》創作。高與任的後半部是:程嬰利用趙孤接近屠岸賈,幾次殺之未遂,於是絕計利用趙孤復仇,目前史披露,趙孤於情無法下手,於理必須殺屠,程嬰目睹趙孤糾結,遂覺自己逼少年殺人之殘忍,在復仇箭在弦上一刻,少年崩潰手軟,程嬰為護趙孤,以身殞命。

這半部劇情確實跌宕,也符合現代觀眾所認為的常理,因為大家既不滿意程嬰在後半段的窩囊,也不滿意他復仇的暗黑心理。大家的情理顯然是:最好是人性戰勝了仇恨,情感戰勝了腹黑;最好是英雄一路披荊斬棘,是獨立的強者,是光明的英雄,而不是那個平實的、被徹底掩蓋了光芒的形象。這些思維定勢的來源,大概是好萊塢的個人主義情結吧。

這個電影的理想是古代的仁義,是反個人主義的。

程妻明明可以救子,她也不是不願救,但她就是沒有救。公孫也知道真相,程嬰更亦然。

程嬰本可以為情所動,撤回復仇大計,他當然也動搖數次,直到最後,也守護了趙孤。

但是他還是帶著趙孤去見了屠岸賈,完成了自己的計劃。

仁義有兩面:損己為他,和 損他為另一他。

復仇才是影片中唯一體現了仁義後面那一面的內容。自我犧牲是一種,而潛行多年,為所有孤魂報仇,殺人赴義——是另一種。復仇,是他認為的給這些魂靈的最好交代。復仇,是看不見的自我犧牲,犧牲了自己對趙孤的情感,那是有可能再次喪子的沉痛。

他作出了這樣奇怪的選擇,這一切,都是以 仁義勝於情感 為倫理思想的背景的。仁義於情感來說,明明更難啊。大多數人在二者的抉擇中選擇了情感,並不是因為它高,而是因為它更容易。

所以,一個知難而上、執著不化、懷負信念的理想主義者,是不會被避重就輕、趨易諱難、沒有信仰、也不包容其他人信仰的個人主義者所理解的。所以,被不理解的是前者,悲哀的是後者。 舉報

評論