電影訊息

電影評論更多影評

2010-12-14 06:34:08

直面大膽的性愛,膽小得不敢做愛!

2009年坎城電影節極具爭議的一部電影,尺度大膽的性愛場面卻不敢勾取絲毫的性慾,女主角憑此片獲坎城影后,女主角是7月21日的巨蟹座。我不得不看。

《反基督者》片名源自尼采的同名著作,黑板粉筆效果的題記是這樣寫的,泛著一種病態美的板書風格。查實後發現尼采的是《反基督》,一「者」之差,不知道是不是行為和行為人的這點區別,於是存了尼采的著作,以備稍後的精神反芻,還是迫不及待的先睹影片為快。

序曲:

黑白的膠片,慢鏡的畫面,配著深情的歌劇式美聲女唱,將近6分鐘的序曲,把故事的起因交代得唯美動人。一對正在享受魚水之歡的夫婦,沒有注意到自己天真的孩子爬上了窗台,失足墜樓而亡。情節從一開始就是讓人揪心的。做愛的鏡頭的確嘆為觀止,不像那些普通的性愛場面,露點就好,有動作就好,而是直白的特寫陰莖強有力的進入,直白得刺眼。

第一章:悲慟。

這一章是順理成章的,就想看看序曲中的情緒將會怎麼發展。前半部份也是意料之內,妻子出現自責,痛苦,尋死,反思,埋怨,懷疑,否定,自殘,做愛,傷害等一系列的反應。那段描述焦慮的生理反應片段,視角很是感同身受,眼睛乾澀,喉嚨乾澀,手發抖,呼吸加重,脈搏加快。作為一個了解心理學醫用的丈夫,開始幫助妻子尋找讓她害怕的東西,然後通過面對內心的恐懼來治癒自己,了解什麼是自然的反應,什麼是危險的反應,面對害怕什麼,害怕什麼地方。於是妻子坦言自己害怕的是Eden的森林,此前一年妻子曾帶著孩子在此撰寫論文,那是她和兒子相處的最後一個夏天,現在,喪子之痛讓她害怕那裡的一切。但是就像本章開篇時有個推進花瓶中污水的鏡頭一樣,一切開始變的混沌不堪,從此影片的調性甚至都改變了,變得很文藝,很虛幻,甚至神經質。在去Eden的列車上,車窗中出現一晃而過的猙獰的臉,本來飾演妻子的夏洛特•甘斯布,和飾演丈夫的威廉•達福,這兩張臉和表情就夠恐怖級別的了,這樣一出現,瞬間毛骨悚然,有點不敢往下看了。影片還特意安排妻子在催眠狀態下提前進入Eden,這樣的處理也算是為了給這片森林定調性吧,本來自然是沒有調性的,因為人物內心的恐懼,而有了陰森可怖的黑色虛幻美。結尾出現了驚慌失措逃跑的小鹿,這是一個線索,後面會講到。

第二章:痛苦(混亂當道)

這一章是一個過渡的章節,從簡單的物理害怕,走向化學反應般的深度恐懼,從一個單純的悲劇故事,走向一個探討反基督的哲學信仰議題。分別出現了兩個比喻,兩個救治,兩個發現。第一個比喻還算隱晦,是橡子,墜落屋頂的橡子渲染了恐怖的聲效氣氛,同時種子比喻的是孩子,同樣的掉下來象徵生命的死去和繁殖。第二個比喻就直接很多,摔出窩的幼鳥爬滿螞蟻,立時被鷹吃掉,視覺上那密密麻麻的噁心畫面,似乎得到了導演很大程度上的偏愛,甚至形成了風格。第一個救治是直接的、行動的,丈夫幫助妻子通過走石頭,克服了對橋的恐懼。第二個救治是內心的、意識的,妻子總是能聽到森林裡傳出孩子的哭聲,而這是她臆想的,丈夫告訴她,如果你的恐懼,確實有真實的存在,就可以救你,但如果沒有,你將陷入深深的自我恐懼中,恐懼只會你影響對真實的判斷,妻子遂又稱撒旦是神,最害怕的不是大自然,是撒旦,這已經很明顯的進入到反基督的層次了。接下來第一個發現,是意識上的病症根源,丈夫看到妻子在屋頂上放滿了女性屠殺的圖片,原來妻子的論文是關於基督和反女性的,而妻子卻將「惡在傷害女性」曲解成了「女性本惡」,並由此釋放了自己深深的罪惡、邪惡感,以致於她的筆記都出現了混亂而神經質的字體。第二個發現,是意識導致的行動上的病症表現,丈夫發現驗屍報告中說孩子的雙腳有點畸形,而母子在去年森林裡相處的那段時間的照片中,孩子的鞋全部都是左右對調穿反的。頓時,丈夫意識到,在喪子之前妻子的精神狀況就已經不好了。而就在這時,妻子迴光返照般的輕鬆的告訴丈夫,自己感覺好了,可以看到丈夫的眼中是深深的憂慮與恐懼。結尾依然是程式化的出現了一個線索,會說話的狐狸(或者是狼?這樣判斷是為了和後面影片的吻合),它說的是一句「混亂,之始」。

第三章:絕望(女性屠殺)

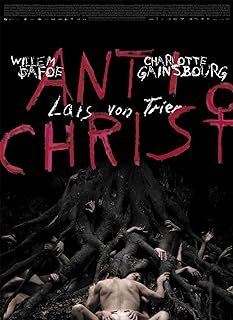

情節的發展在這一章是急速推進的,直至高潮,情緒呈幾何級數放大,畫面的震撼程度也登峰造極。首先是妻子要求丈夫在做愛的時候打她,傷害她,否則就是不愛她,不知道這算不算解釋SM的心理期待。然後,手淫!妻子在樹根下幾至痙攣的手淫,進而和丈夫全裸做愛,這時候出現了全片最為詭異的一個畫面,樹根中伸出密密麻麻的雙手,像是表達著一種畸形的慾望。影片的海報即是以此為主視覺製作的,當時我還以為是平面的藝術處理需要,直到看到動態的畫面,才知道海報是完全寫實的,真的,有點,太噁心了。接下來的更是讓我覺得之前的神馬全部都是浮雲,完全噁心到髮指,妻子在做愛的時候,重擊了丈夫勃起的陽具,並用手擠出飛濺的血,並沒有善罷甘休的妻子完全失去理智,為了不讓丈夫離開自己,趁著他痛昏過去時,用鑽頭鑽穿他的小腿,橫穿鐵棍,加放上磨盤施重,最後擰死螺母,還把扳手扔進了房下的空地裡。丈夫甦醒過來,出於本能的拖著沉重的傷腿躲進樹根下的洞裡,赤裸下體的妻子發現丈夫不見了,就在林中歇斯底裡的喊叫尋找,最終洞裡雛鳥的叫聲暴露了丈夫的藏身之處,妻子徹底的瘋了,最終拿鐵杴鏟向泥土。在這一章,丈夫將妻子最害怕的撒旦,改成了她自己。

第四章:三個乞丐。

原來妻子沒有鏟死丈夫,而是把他挖出來,拖回了木屋,並且再一次迴光返照的向丈夫道歉。但是,轉眼,妻子就說她找不到扳手了無法幫丈夫卸下磨盤。丈夫戰戰兢兢的問剛才她是不是想殺了他,妻子迷離著眼神說三個乞丐到來時,一定要有人死去。這三個乞丐就是前三章分別流露的線索:鹿、狼、鷹,來源於葉慈的宗教詩歌。我插敘式的找到了那首詩,暫時保存著一會解讀,還是回來看影片。沒想到,妻子又開始手淫,並拿把剪子,一刀剪了自己的陰蒂,我靠!這片子看完都再也不想做愛了,這個瘋狂的女人居然把她自己和老公都給宮了。我試圖理解她的病態,因為在研究女性屠殺時已經在意識信仰上出了問題,然後又是在和丈夫做愛的時候失去了孩子,所以就拼命的憎恨做愛,直接導致對性愛器官的毀壞,但是諷刺的是,孩子又是因為性愛才能出生的,這是一個痛苦於生命由此誕生又因此而死亡的內心糾結。最終三個動物都到了,丈夫無意中找到了扳手,卸下了磨盤,再次出現描述焦慮的鏡頭,而這一次,是妻子被掐死了。他果然是最終救了她的,讓她解脫了,通過死的方式。畫面再次風格式的出現漫山遍野的密密麻麻,這次是全部的裸體。

跋

同樣的黑白膠片,同樣的慢鏡畫面,配著同樣深情的歌劇式美聲女唱,孩子蹣跚學步,交疊著滿心滿身傷痕的丈夫蹣跚跛走,再次出現三個動物,再次出現密密麻麻的人,像螞蟻一樣的湧向小屋。這是一個完全總結式的尾聲。這是一部完全糾結式的影片。

尼采有文采

過後,當我通讀尼采的這部《反基督》時,在表面上,這部書和這部影片是沒有直白的聯繫的,肯定的,尼采又不是劇作家。但是在深層次的哲學、信仰、價值觀上,是有著核心的深刻影響的。

尼采在書中首先明智的定義了他的讀者,堵住了發出反聲的嘴巴。隨後重新定義了他理解的善、惡和幸福。「凡是增強我們人類權力感,增強我們人類權力意志,以及權力本身的東西,都是善。凡是源於虛弱的東西,都是惡。幸福不過是那種意識到權力在增長,意識到反抗被克服的感覺。」

可能是因為上學的時候通過魯迅的文章對尼采的批判,對這個人的印像隻是學會了「自詡為上帝」這個詞,以及他後來瘋了(不知道這個瘋和這部影片妻子的瘋有沒有相媲美的含義),僅此而已,沒有什麼好的認同的印象。而同時,我又是在馬克思唯物主義無神論的信仰下成長的,自然也對基督教沒有什麼好感,甚至也是不認同的。於是,我竟然由此可以保持一種中立的態度繼續閱讀下去。

我大概從五個方面歸類了一下尼采反基督的論點,並且也在尋找著和影片相關的蛛絲馬跡。

第一:生存法則

尼采如是說:「虛弱的人和失敗的人應該滅亡。這是我們對人類的愛的首要法則。人們甚至應該幫助他們自取滅亡。當某一動物,某一種族,或某一個體,失去其某種本能時,當他選擇以及當他偏愛對他不利的東西時,我便稱他是墮落的。不該把人看作是源於「精神」或「神性」的,我們重新把人放回到動物中。人是一切動物中最失敗的動物,最病態的動物,因為他是最危險的失去了自己本能的動物。人們總是談論信仰,但是人們總是基於本能行事。」

我自己是90%贊同的,那10%我是覺得,的確這樣解釋是真實的、現實的,但是人畢竟不完全是動物,人是有感情的,即使說那全部都是自我欺騙的虛偽感情,可我終究還是覺得可以因為這一點區分於動物,並且不生猛的採用動物那種弱肉強食、適者生存的法則。

第二:同情氾濫

尼采咬牙切齒的說:「還有什麼比任何一種惡習更有害呢?有,這就是同情,就是對所有失敗的人和虛弱的人的行為的同情。同情的作用就是抑鬱。同情的時候就是去了力量。同情拼命的保護著失敗的人,正是因為世界上充斥著失敗者,所以世界上就出現了認為生命本身是抑鬱和可疑的這種觀點。由於同情,生命被否定了。同情促進了虛無,但人們說是涅槃、拯救、極樂,這些難道不是虛無?同情需要用瀉藥徹底清除,悲劇就是這樣一種瀉藥。」

這我100%贊同,但是隨之而來的問題是,應該如何對待弱者呢?真的是幫助他們滅亡?這樣就人道了?不堪回答。

這兩點在影片中,丈夫對妻子的感情是不是一種違背生存法則的同情呢?依然不堪回答。

第三:反基督教

尼采標榜:「基督教毀壞了所有蘊藏於最高貴、最強大的天性之中的理性,而他毀壞的方法就是對大家宣揚什麼必須把精神性的最高價值,看作是有罪的。今天人類用以概括其最高願望的所有價值都是頹廢的價值。純粹精神,就是純粹謊言。最有價值的洞見是方法,但方法經常是被蔑視的。一個為自己而感到自豪的民族自然需要供奉一個上帝,人對自己充滿了感恩之情,所以他需要一個上帝。上帝,是弱者的上帝,弱者才有上帝,但他們並不稱自己為弱者,他們說自己是善良的人。上帝的概念是偽造的,道德的概念是偽造的。牧師靠罪惡生活,因為上帝寬恕悔改者,上帝寬恕那些服從牧師的人。基督教是一切匍匐在地的東西對具有高度的東西的反抗。用道德牽著人類的鼻子走,那是再好不過的事情了。基督教之愛的原則是最後它需要得到好的報償。上帝創造了人類,對於上帝來說,人類是可供消遣的東西。教會就是在把整個世界當做一個瘋人院。文藝復興就是對基督教各種價值的重新估量。一個人本來應該要勇於拋棄任何與自己的最深刻的利益背道而馳的困境,而基督教卻以困境為生,他創造各種困境,為的是使自己變的永恆。」

關於別人的信仰,我不想說什麼,我自己是不信基督的,就像我也不完全信我們的老子,有些是可以借鑑的,有些是不用沾染的,取其精華去其糟粕就好了。只不過,我感興趣的反而是想了解一下,很多人是怎麼就信了的呢?影片中也是,很想知道,妻子怎麼就通過研究女性屠殺而走火入魔的呢?可能不知道也好,也許在知道的過程中也會讓自己步其後塵的,哈哈。

第四:比對佛教

可能是為了比對基督教,尼采還是對佛教肯定了一些的:「佛教比基督教更為現實,他不再說「與罪惡鬥爭」只說「與痛苦鬥爭」,它遠超於善惡之外。佛教基於兩個生理事實之上:一,對痛苦的細密性的過度的敏感,二、專注於概念和邏輯的過度精神化。這兩種生理事實促使了壓抑的產生,於是用衛生學的方法對抗。素食、禁慾、流浪等。結果既沒有寧靜的觀點,也沒有愉快的觀點,他發明了一種脫離他人的方法,他把善良和仁慈看作是可以促進健康的東西。自私成為義務,成為一種必要的東西。佛教從不許諾而是維持,基督教許諾一切,卻不維持什麼。」

我也覺得佛教是相對來講值得肯定的宗教,但是我個人不太喜歡,雖然那種淡化悲喜的超然態度能夠解除痛苦,能夠養生修性,但是沒感情、沒苦沒樂的活著有勁嗎?還活那麼久,不會覺得很慢長嗎?

第五:反猶太人

尼采毫不忌諱的說:「德國哲學,仇恨上帝,上帝是個猶太人。猶太人以一種毫不忌諱的意識不惜任何代價的選擇生存,這個代價就是極端的偽造整個自然,偽造所有的自然性,偽造所有的真相,以及整個內在和外在的世界。他們將一切幸福解釋為報償,將一切不幸解釋成不屈服於上帝的懲罰。用報償和懲罰廢棄了自然的因果時,一切都反著來了。根據服從的程度來判斷是得到報償還是懲罰。法律的防護牆,一是天啟,是神聖的也就是完美無缺的,二是傳統,對傳統的懷疑就是對自己祖先的不敬和犯罪。彷彿這兩者是不能反抗,無力反抗的真理。法律不過是對最高統治者的自然認可。」

想到猶太人在二戰中的被屠殺,我不想說自己也是同情,單說那殺的一方,就不是能讓人讚同稱道的行為。另外,評論一個民族的性格,是不是都會有偏激的可能呢?所有的猶太人都是那樣嗎?而且,並沒有說的是,為什麼這個民族會這樣?同樣是人,你只是進行了區分,卻沒有講為什麼會變成這樣,這難道不是一種主觀的狂妄自大嗎?

公平的說,即便存在分歧,還是非常欣賞尼采的才華的,呵呵,畢竟從小聽到的正統教育太多了,聽聽異樣的聲音和思想,還是很開闊認知的。而且字裡行間能感受到他義憤填膺的豪情,尼采也算是一個性情中人吧!

葉慈的《三個乞丐》

全文摘錄如下:

「儘管在浸及我的羽毛的水裡,

我自破曉一直佇立在這裡,

但我還沒有找到一點吃的東西,

因為只有垃圾來到我這裡。

我難道要以小雜魚為生?」

那郭特的老鶴咕咕噥噥。

「費盡力氣卻以小雜魚為生?」

癸爾王漫步在他的宮廷里,

宮殿庭院和御水河邊,

在那裡對三個老乞丐說:

「你們曾流浪得廣闊遙遠,

定能解開我頭腦中的疑團。

人們是慾求愈少所得愈多,

還是慾求愈多所得愈多?」

一個乞丐說:「人或惡魔

都無法使之疲倦者所得最多,

除非慾望使他們肌肉繃緊

什麼又能使他們如此?」

可是癸爾心思詭秘地大笑:

「假如這象看起來一樣真實,

你們三人中就有一個是富翁,

因為第一個睡著者將

得到一千鎊,只要他能

在第三天正午前入睡。」

於是,象雀兒一樣喜歡,

帶著他老年的思想,癸爾王

離開了御水河邊和宮殿庭院,

撇下他們爭論個不休。

「如果我贏了,」一個乞丐說,

「儘管我老了我仍將說服

一個漂亮姑娘與我同床共臥」;

第二個:「我將學一門手藝」;

第三個:「我將趕到賽馬場,

擠在別的紳土先生們中間,

把錢全押在一匹馬身上」;

第二個:「我又想了一下:

當個農場主才更體面。」

彼此相對又是嘆息又是喊叫:

妄自尊大與遊手好閒

生出的乞丐的非分幻想

透過他們的唇齒從正午唱到正午;

當第二個黃昏帶來了

乞丐們的月亮的狂亂的時候,

誰也不曾合上他充血的眼睛,

只是試圖使他的同伴不能入睡;

全都在大叫大嚷直到怒氣沖沖。

他們相互撕打扭作一堆。

他們又捶又咬過了一整夜;

他們又捶又咬直到天光大亮;

他們又捶又咬過了那一整日,

直到過了又一個晚上,

或者假如說他們稍事休息,

他們就蹲坐下來咒罵指斥,

當年邁的癸爾前來站立在

這三人面前來結束這童話時,

他們渾身是血混合著虱了。

「時間到了,」他喊,三個人

全都盯著他,瞪著充血的雙眼。

「時間到了,」他喊,三個人

跌倒在塵埃,打起了鼾。

「也許我還會有運氣,

既然他們安靜了,」那鶴說。

「儘管在浸及我的羽毛的水裡,

我一直佇立著像是石頭做的,

看著垃圾跑來跑去,

但肯定有鱒魚在某處,

也許我會捉到一條鱒魚,

只要我顯得滿不在乎。」

這是一首關於慾望的詩歌。核心之處就在於這一問一答:「人們是慾求愈少所得愈多,還是慾求愈多所得愈多?」「人或惡魔都無法使之疲倦者所得最多,除非慾望使他們肌肉繃緊,什麼又能使他們如此?」慾望在此成為了貪婪的動力,慾望讓人上癮,讓人無止境的瘋狂於滿足慾望的行為中,不能自拔,慾望本身就是人和自己較勁的形式,但是人卻一點也不覺得疲倦,直至死亡。

回到影片中,實際上是映射兩個慾望的。第一、妻子尋求身體性愛的慾望,可以看到影片中妻子對性,是幾近痴狂的,直到兒子的死,這種慾望更是朝著變態的方向發展,最終解決了自己的性器官。第二、妻子尋求精神解脫的慾望,在精神上,妻子是一直處於自我折磨的狀態的,而且她沉湎其中,直到最終完全瘋掉被掐死。這兩方面的表現,也回答了那個關於慾求的問題,影片給出的答案是:慾求越多,所得越少。

評論