2010-12-20 05:06:14

我們怎樣對待傳統——我評《趙氏孤兒》

************這篇影評可能有雷************

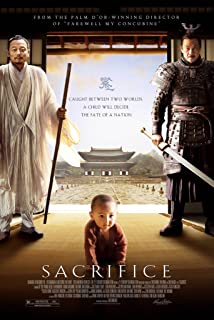

我們怎樣對待傳統——我評《趙氏孤兒》

二零一零年是中國電影尤其熱鬧的一年,幾乎中國所有的好導演都在這一年拿出了自己的作品,如今電影之歌唱到了年終歲尾,終於要迎來了它的高潮:賀歲檔。今年的賀歲檔最讓我興奮的倒不是陸港台三方唱戲的局面,也不是五十多部電影共同上映的盛大氣勢,而是有兩位慢工出細活的導演會在今年共同上映自己的電影,一個是陳凱歌,一個是姜文。看姜文的上一部作品《太陽照常升起》還是零七年,光在電影院裡就看了三遍,一晃三年就過去了,那首《美麗的梭羅河》還時時迴蕩在耳邊,電影裡姜文為了找天鵝絨而來到北京火車站的畫面也作為起點打開了我在北京的生活,如今姜文到帶著《讓子彈飛》回歸,我感覺每個毛孔里都是激動。而陳凱歌,在零八年講述完《梅蘭芳》之後,又用兩年的時間磨出了《趙氏孤兒》,這位扛著中國傳統大旗的導演仍然在自己的理想道路上堅持著,從梨園裡的百態人生到戰國時的厚重道義,他想拍的,一直都是這個文明里最乾淨的那些東西。從梅蘭芳到程嬰,他想講述的,更是生活在這片土地上的人怎樣克服歷史的和人性的侷限而把這些東西傳承下去的。

其實陳凱歌自己就是在努力做這樣的人。

十二月四日《趙氏孤兒》首映,在之前我很怕閒雜人等約我去看這部電影——我對看電影這事其實挺講究,別人把看電影當成約會手段,我把看電影當成終極目標,看一場好電影就像做一次精神桑拿一樣,走出電影院渾身感覺就是兩個字,通透。所以如果和不對的人一起去看實際上是很影響觀影狀態的。另外最近觀影心理也有所改變,越來越願意坐在前面,一來人少,二來仰視看去特別能融入其中。《趙氏孤兒》這個電影片長123分鐘,確實給了我一個極為滿足的觀影過程,於是決定回來寫一篇影評。

一.關於《趙氏孤兒》

《趙氏孤兒》這個電影講的是春秋時期的晉國內部,趙氏家族勢力龐大:趙盾為國相(鮑國安飾演)、趙盾之子趙朔(趙文卓飾演)為大將軍,同時又娶了晉靈公的姐姐莊姬(范冰冰飾演)為一國駙馬。一直受到趙氏排擠的將軍屠岸賈(王學圻飾演)在周密計劃後誣陷趙氏謀反從而滅了趙氏滿族,但惟獨漏掉了莊姬肚子裡的孩子,也就是後來的趙武(趙文浩飾演),並一怒之下砍傷了辦事不利的將軍韓厥。因為莊姬把自己的孩子交給了替她接生的醫生程嬰(葛優飾演),並用自己的死感動了韓厥,讓他放走了程嬰。程嬰按著莊姬遺囑把趙孤帶到了公孫杵臼(張豐毅飾演)家中,但公孫犧牲了自己還是不能保全孩子,最終程嬰不得不用自己的孩子代替了趙孤的一死,也送上了自己妻子(海青飾演)的性命。為了報仇,程嬰投到屠岸賈門下,把趙孤養大伺機讓其殺屠,並經常和落魄的韓厥一起商量如何報仇,屠岸賈卻以為趙孤是程嬰親子並認作義子。影片的最後趙孤報了仇,程嬰卻也死在了屠岸賈的劍下。

《趙氏孤兒》的故事來源於《左傳•宣公二年》和《史記》的《晉世家》、《趙世家》,後來由元代紀君祥改變稱雜劇《趙氏孤兒大報仇》,再後來由法國啟蒙思想家伏爾泰改變成《中國孤兒》在法國公演,故事情節相似,只是人物和朝代均作改換。陳凱歌這次的重新演繹也自然是首先從這些史料中吸取了養分。不過我們注意到陳凱歌在講述這個故事的時候,是有自己的精神表達的,如果只是還原,那麼作為電影是沒有意義的,因為把文字轉化成影像的工作似乎更應該由紀錄片去完成;作為一個導演也是沒有成就的,因為導演拍戲本就是一個文學創作的過程。所以我認為,社會對於一部電影的評價,最重要的是看導演所要表達的思想是否具有價值的普適性,在這個基礎上才能去談學院式的研究和個人菁英主義的各抒己見。換句話說,在如今的社會價值體系中,最乏饋的也就是這個普適性,我們總以為似乎只是否有定掉他者才能保全住自己,於是每個人都在自說自話,於是我們不再承認有經典和真理,甚至聯相關的努力也放棄了。這一點在標榜個體性的豆瓣上就表現得尤為明顯——壞的也罵、好的也罵,似乎只有在罵聲中才能把自己與別人區別開。其實欲加之罪恰恰是簡單的,而在一片罵聲中堅持點什麼、找到點什麼,才是真正困難的。

所以按著這種思路,當我們重新審視《趙氏孤兒》這部電影的時候,首先要找到的便是陳凱歌想要表達對是什麼,而不是有幾處穿幫鏡頭等等。實際上《趙孤》的原型是一個並不復雜的復仇故事,陳凱歌對於原作的發揮,主要體現在兩個人身上,一個是屠岸賈,一個是程嬰,我們也可以從這兩個人物身上看出陳凱歌的心思所在。

二.關於程嬰

有人看完了電影評論說,趙武的形象不豐滿。陳凱歌對此回應道,我不是要拍趙氏孤兒的成長傳記,我要拍的是程嬰——程嬰這個角色實在是寄託了導演太多的理想。陳凱歌對於歷史,向來都有一種及其精彩的理解,你去看《荊軻刺秦王》里李雪健和王志文學院式的表演,把嬴政和嫪毐這兩個人物刻畫的是如此的顛覆。尤其是李雪健的表演,嫪毐謀反的那一場戲,李雪健沒有一句台詞,但卻把中國始皇帝的那份陰鷙與乖戾全給演出來了,也正是這份獨特性,讓《刺秦》這部電影在中國電影史上成為了探討如何理解歷史的深刻的案例。這次的《趙孤》也不例外,陳凱歌對於程嬰的塑造是與原著大相逕庭的,原作裡的程嬰作為趙家的門客(一說朋友)是忠義的符號,但這樣的忠義我是不喜歡的——只有怕死的人在捨生取義的時候才會讓人為之動容,只有愛財的人在視之如土的時候才會讓人敬佩。觀眾可以被打動的地方,也便是程嬰的這種個體精神的覺醒。這種覺醒對於程嬰來說是從殺妻喪子之痛開始的,正是這種痛苦才讓他對存在有了更深刻的思考,更是讓他由自己身上的痛苦看到了別人身上的痛苦,才明白了生死愛恨之間的那份樸素的意義。於是電影裡最被詬病的程嬰和韓厥十五年來的親密交往在我看來是這兩個人相互扶持走出痛苦的過程。在被陳凱歌棄用的另外一個電影結局裡,韓厥在曠野中默默地燒掉了當年程嬰畫下的復仇的畫——所有人都放下了仇恨。

所以讓葛優來演程嬰,首先就是想表現出程嬰的普通與俗氣、懦弱與自私,但當我們看到這些缺點在人生的諸多選擇之中被程嬰一一克服掉的時候,我們一定會感受到人性之光輝;當程嬰化傷痛為悲憫、從自己到天地的時候,我們也一定會隨著他經歷一次心靈的重生。所以程嬰的復仇失敗,對他個人來說是一種悲劇,但對我們的歷史於文明來說,卻成就了一個生命的厚重與永恆。當電影中的程嬰老淚縱橫的對知道了真相的趙武說出「我就是你爹」的時候,我相信觀眾們一定會對這個悲劇若有所悟,其實那就是咱們人性里最根本的東西。

很多人在看完了《趙氏孤兒》後,說陳凱歌只派出了三分之一的好戲——我也不得不承認,電影開頭確實精彩的很:幾個乾淨俐落的剪切鏡頭就把衛靈公、趙家和屠岸賈的關係刻畫得明明白白,趙氏被屠岸賈滅滿門的那一場戲更是拍的大氣磅礴,後來程嬰養子復仇的戲卻一下子落於平緩。不過在我看來,這一問題的原因未必是導演精力不夠,而是暗合著這個電影本身的主體結構。我認為《趙孤》前面的戲的核心是屠岸賈,後面戲的核心是程嬰;或者換一種說法,前面的戲是在講述歷史,後面的戲是在表現生活。如果陳凱歌把程嬰復仇的戲份也拍得壯懷激烈,那就完了,那就成了評書小說了,因為程嬰這個人到最後是返樸歸真的,你看他一身白衣的去和屠岸賈說明真相,那個時候他心裡是和外面一樣乾淨的。歸根到底,陳凱歌不是在講一個復仇的過程,恰恰是在講一個放下仇恨、自我成德的故事。

三.關於屠岸賈

與原作不同,屠岸賈在這部電影中不是一個純粹的奸臣形象——當然任何優秀的文藝作品中都不會有純粹的形象,那只是機械化理解世界的初級表達。屠岸賈這個人放在那個時代里,身上最嚴重的問題便是弒君謀反,即使在禮崩樂壞的戰國這一條也是大逆不道。可是靈公昏庸,趙家跋扈,僅開場石子打馬眼這一場戲,這兩點便盡顯觀眾眼裡。這裡表達了陳凱歌對政治鬥爭的一種同情,不僅僅是權力慾望那麼簡單,而是有生存慾望的無奈在裡頭,於是我們甚至覺得對於屠岸賈來說,不得不反。所以在屠岸賈這個人身上我們看到了春秋戰國那一段時間裡的一個最核心的問題:以何種忠義的方式對待君權。我相信片中屠岸賈一定是會以周武王弒湯來自比的,也正是因為這一點,屠岸賈在片中是有些英雄,起碼是梟雄的味道的。不過屠岸賈的終極矛盾,不是英雄梟雄的問題,也不是該不該反的問題,而是他對他人性里本就缺少的品質如何追求得到的問題。

片中屠岸賈對這小趙武說了這樣一番話:「如果你不把你的敵人當做敵人,你就可以天下無敵了,可惜乾爹也做不到」。這句話如果從別的角色口中說出來,都難免有說教之嫌,只有從屠岸賈的嘴中說出來才顯得複雜而深刻。這句話乍一聽像是一個語言遊戲,實際上他首先包含著陳凱歌對中國文化的一種理解,而這個理解實際上是很到位的。「不把敵人當你的敵人」,就是一個字,恕。當年曾三總結自己老師孔子的思想時,用了一句話叫「夫子之道忠恕而已矣」忠與恕不是兩種品德而是孔子仁學思想的兩個方面,「忠」不是我們大家所認為的「忠誠」之義,而是「己欲立立人,己欲達達人」;「恕」也不僅僅是「饒恕」,而是「己所不欲勿施於人」——明白這一點很重要。有了忠恕就是仁者,才能真正達到「仁者無敵」。 屠岸賈身上有沒有「忠」與「恕」呢,當然有,這在他對於他義子趙武的態度上就能完全看出來,以致於當我們比較程嬰與屠岸賈這兩個趙武的父親形象時,我們會對能帶孩子出去玩、贊同孩子想去讀書、教孩子習武並且能不時告訴他一些道理的屠岸賈印象並不壞。反倒對一心想著把孩子養大了報仇而寸步不離的程嬰生出一種厭煩感。當然,這個「忠恕之道」雖然在屠岸賈身上可以看到,但畢竟還不夠,所以房頂取劍一場戲我們還是對那個能接住孩子的程嬰感到一種溫暖,所以就算屠岸賈決定放走程嬰和趙武,當趙武向他殺來的時候他還是會在讓了三次之後而劍劍取命。

所以大家還記不記得有一場戲是屠岸賈讓新立的小國君在第二天上朝的時候和他做一場戲,內容是要讓小國君問他:「屠岸賈,仁義禮智信的仁是什麼意思?」這個問題實際上他是在借別人的嘴問他自己的心,在這個問題上他又是徬徨的:當年滅趙家滿門他何曾不忍,可是當得知趙武是趙盾之子時又不忍他死,於是林中受困的趙武那一聲「乾爹!」就撕心裂肺的把他叫得掉轉馬頭殺敵救子;看到趙武拿救命的藥給他解毒,他也會流下眼淚,悔不當初。可能屠岸賈在人生最後的那一段時光中才明白,對於他來說,做到「仁」,是多麼的困難。

四.關於評價

我個人是十分強調文藝作品的社會意義的,用古人的話說,得文以載道、直指人倫才行。所以你說《趙氏孤兒》和《哈利波特》哪個好啊——會有人這麼問麼——這本身便是無法回答的,在我看來。我聽過身邊有很多人對我說這樣的話:「中國電影我從來不去看,外國電影還值得一看」,目的大概都是為了顯示一下自己的品味水準。我很好奇,當這些人還跟別人說「我就願意看美國大片」這樣的話的時候,真的不覺得害臊嗎——不是因為崇洋媚外,而是因為自己判斷電影好壞的標準還侷限在「大片」和「毛片」這一水平。

所以對於《趙孤》這樣一部電影,我們首先要尊重陳凱歌的一片苦心孤詣,除此之外還要有個謙遜的評價原則才行,這種謙遜便是對傳統的一種態度。

於是我們是不是可以達成這樣一種共識,我們在程嬰身上也看到了陰暗,在屠岸賈身上也看到了光輝,但最終我們之所以會對程嬰多出一點同情和感動,不是善與惡、正與邪的選擇,而是對那個能把我們一直以來應該重新信仰的價值體系躬行得更多一點、更深一點的人的一種相對的肯認和敬佩。所以說到最後,陳凱歌不是想把程嬰立起來,把屠岸賈打倒並踏上一萬隻腳;也不是要證明我們如今泛泛而談的誠實守信有多麼重要和高尚。他是要通過講述一個發生在那個年代裡的故事,讓我們看完了聽完了之後,能覺得我們與古人比起來,缺少了什麼、失去了什麼;他是要告訴我們曾經有那樣一種生活,如此的樸素卻可以打動人心,有那樣的一群人,如此的簡單篤定卻可以萬古不朽。

舉報