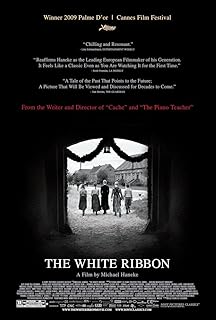

電影訊息

白色緞帶--The White Ribbon

編劇: 麥可漢內克

演員: Susanne Lothar 歐路奇圖科 布卡.克萊斯納 Michael Kranz Marisa Growaldt

白丝带/白色缎带/白色丝带

導演: 麥可漢內克編劇: 麥可漢內克

演員: Susanne Lothar 歐路奇圖科 布卡.克萊斯納 Michael Kranz Marisa Growaldt

電影評論更多影評

2010-12-21 05:39:48

守夜人哈內克

估計很多人看完《白絲帶》的第一反應就是馬上重看一遍,一定要找到兇手!當然只要復習影片的前五分鐘,就會恍然大悟:原來導演從一開始就給出了答案。兇案、懸疑這些商業電影的慣用元素,在導演哈內克看來是過於廉價的東西,所以他不屑於安排一個神探在片末來個謎底大揭曉,而是讓接近真相的教師無功而返,如果觀眾要抗議,可以設想哈內克的回應是:你尋找小溪,我卻給了你大海,你尋找花朵,我卻給了你春天,你還不知足嗎?

像所有經典作品一樣,《白絲帶》的馬步扎得很穩當,導演胸有成竹,劇情緩慢推進;片中很多長鏡頭、空鏡頭,攝影機似乎被焊住了,難得挪動一下,挪動起來也是慢悠悠的、小心翼翼的,猶如覓食的蛇或者打獵的印第安人,哈內克略去了風浪洶湧,只呈現風平浪靜,他只讓你看到橡木桶,而不揭開蓋子展示發酵場面,但你知道出來的肯定是好酒。再加上影片採取了黑白色調,畫面卻極其優美,有些鏡頭直接可以截取下來做風光明信片(麥田、雪景),有些構圖又極具油畫效果(如安娜的燈下輪廓),使得影片的整體格調既壓抑又典雅莊重。這種過於克制內斂的風格,讓觀眾望而生畏並深深體會到「美是難的」,有論家說,以後見到這位導演的作品都要繞著走

哈內克善於表現畸形扭曲的東西,在滿足觀眾窺視欲的同時也對觀眾進行敲打甚至虐待。《鋼琴教師》表現師生的不倫之戀,毫無浪漫因子,剔除風花雪月,只剩下被慾望鞭打得體無完膚的瘋狂女人,反觀自身的慾望,觀眾會發現自家「壁櫥裡的骷髏」;《大快人心》中兩個瘋子虐待一家人,並在劇中暗示他們這樣做都是為了觀眾,是為了迎合觀眾的惡趣味,這無疑是在拷打觀眾的良心;而《白絲帶》對觀眾的虐,則表現在就是不告訴你答案,讓你鬱悶無比,看完後要得了強迫症似的再看一遍。――哈內克猶如斯德哥爾摩事件中的劫匪,把觀眾虐了一遍又一遍,但是痴心不改的觀眾還要把大師的桂冠奉送給他。按照德國教授堯斯提出的接受美學理論,作品在被觀眾接受、品鑑、反饋之前都只是文本,形成互動之後才是作品,即作品是被審美主體感知、規定和創造的文本。電影作為一種藝術品類,也適合這一理論。一部電影在放映之前是一堆膠片,放映之後才是作為光影藝術的電影,而且電影對觀眾的依賴性更強,從某種意義上說,觀眾參與了電影的「後期製作」。不知哈內克對接受美學是否深有研究,不過其運用這一理論卻十分嫻熟,他對觀眾的要求很高,看他的作品,觀眾要更費力,幾乎要費力到受虐的程度才能深入其作品,才能勉強抵達他作品核心的邊緣,他告訴我們:導演不好當,稱職的觀眾也不好當。

《白絲帶》中哈內克一如既往的引導觀眾一起反思,這一次他指向了鄉村的隱秘罪惡,他暗示了牧師的白絲帶與納粹的紅袖章都綁在同一個位置。故事發生在一次世界大戰前後的德國鄉村,按照德國人的思辯傳統來理解,選擇這樣的故事發生地意味著:鄉村,土地,一切東西生根發芽的地方。這個村莊有著穩固的權力結構:政權、神權、父權、夫權四位一體,牢牢的掌控著其治下的每一個人,不過每一種權力都遭受到了挑戰,並潰不成軍。握有政權的是男爵,他是容克地主,半個村子的人都是他的僱員。他所從屬的階級在政治方面屬於極端的保守主義,主張君主專制,崇尚武力,敵視共和政體,是希特勒政權的強力支持者。這位老爺由於用工不當,致使一個農民的妻子發生事故死亡,他漠不關心、毫無表示,以牧師女兒克拉拉為首的兒童團把他的兒子拉去虐打一頓,他極力緝兇,毫無線索,還不得不遠走義大利避禍;牧師是神權的代理人,對兒女們實行斯巴達式管理,他發明了用綁上和解開白絲帶的方式來約束警策一眾子女,牧師的變態嚴厲並不能令孩子們心悅誠服,表面的臣服下是加倍的反抗。片中,其實白絲帶和純潔沒有任何關係,它是紀律的象徵,是權力壓迫的物化表現。但似乎威力無儔的神權也遭遇了滑鐵盧,克拉拉把父親的小鳥兒用剪刀刺死,成十字架狀擺在父親書桌上,面對這種挑釁味十足的示威,牧師還是要在洗禮儀式上給女兒喝聖水,甚至牧師在得知所有兇案的策劃者是女兒和兒子後,卻不敢聲張,還要極力掩飾,嚴禁教師洩漏口風,色厲內荏,一敗塗地。在西方,對神權的反抗由來已久,第一次喊出「上帝死了」的哲學家尼采,是一個德國人,希特勒借鑑了他的超人哲學,公然實施對猶太人的種族滅絕政策,當最高的監督者審判者缺席後,就無不可為,一種呵佛罵祖的哲學為盛大的罪惡開道,哈內克隱曲的表示了神權的衰微為現代性的罪惡打開了大門。男爵對妻子的咆哮和醫生對情人的棄之如敝履,則展現了夫權的冷酷,女人們也是被統治者,和以克拉拉為首的兒童團一樣,她們也選擇了反抗。至於父權,多以暴力的方式呈現,牧師、管家、老農都對子女責打、責罵,而醫生以父權的名義對女兒行使夫權,更是一種邪惡的性暴力,片頭醫生的墜馬,就是兒童團對他的懲戒,他心知肚明卻也只能吃啞巴虧,片末醫生為了保命,最後還帶著兒女和情人秘密逃竄到外地去了。――孩子是學習能力超強的,鄉村的大人們教給了他們紀律、規矩以及對破壞規矩的人施以暴力,孩子們用父輩教給他們的東西來反對父輩,他們深諳所謂人心齊、泰山移的古訓和加強紀律性革命無不勝的今訓,兒童團的神出鬼沒、滴水不漏讓人見證了高度紀律性的可怕,他們運用所學打敗了男爵、牧師、醫生、教師,燒缺了權威陰影的一角。

在展示父權的時候,有一個重要道具反覆出現:馬鞭。牧師、管家的兒女們挨揍的時候,都是馬鞭伺候。馬鞭是和暴力機器相關的意象,將軍馬鞭一指,百萬軍隊如洪水一般掩殺過去,是常見的戰爭景像。這些被虐打的孩子,後來會長大,會成為第三帝國的暴政機器,拿起當初挨揍的工具去滿世界揍人,執敲撲而鞭笞天下。同時影片還展示了,暴力是缺乏倫理、缺乏規則、缺乏憐憫的,父輩對弱者蹂躪,孩子們對更弱者蹂躪,他們對男爵的小兒子、智障小孩卡利甚至是新生兒、小動物下毒手,其殘忍令人髮指。孩子們在父輩的威權管制下,並沒有變得純潔無邪,而是在暴力中學會了暴力,並且將單獨的施暴變成了有組織的施暴。在這個相對封閉的鄉村,暴力不變,只是施暴的人薪火相傳,我們可以看到,暴力是會遺傳變異並升級擴大的。回頭看看那根馬鞭,不免有著接力棒的象徵意義。暴力這頭惡獸得到了一代又一代人的飼養,終於在一個世紀之內連續爆發了兩次世界大戰,哀鴻遍野,生靈塗炭。哈內克像一個營養學家,精確的分析出是什麼飼養了人們內心的魔鬼。

故事的講述者是鄉村教師,一個過客、觀察者、見證人,影片在連續的神秘行兇事件中,穿插了他和女僕伊娃的戀愛婚姻,是整個壓抑故事中唯一明媚的、暖色調的、圓滿的橋段。片中還有一個溫情的小插曲,牧師最小的兒子悉心照顧受傷小鳥,並在牧師的寵物鳥被殺後,把自己的小鳥送給了父親,緩解父親的寂寞痛苦。――哈內克的用意何在?是為了表現人間畢竟還是有真情,世上畢竟還存在純潔這回事?――或許都對,當然也只是他要表達的較淺的層面,深究下去,則是哈內克在這三個人身上寄寓了對人類的希望,表達了對人類前途的信心,這幾個「正常人」的所為,是重重黑幕中的一點燭光,導演要呵護這一點微光,讓人們看到鄉村的魔爪也有它鞭長莫及的人和事,即便是罪惡的發源地也有希望的種子在孕育。

古板的德意志,冷峻的哈內克,古典的電影,深沉的命題,《白絲帶》把極權暴力這個人類永恆的心腹大患從被人遺忘的角落翻找出來,暴露在螢幕上,展示其威力,告誡人們不要太樂觀,它的威脅仍然存在。很多人把《白絲帶》看成納粹前傳,其用意在於警醒人們不要讓第三帝國出續集,其實影片反映的不只是德國的問題,也不只是關乎納粹的養成,而是一個關於一切社會形態運轉模式的寓言。佇立在現代性的荒原上,敏感於人類在現代社會的瘋狂荒誕,卡夫卡發願做人類的守夜人,如今,他又多了一個同伴,德國導演哈內克。

評論