電影訊息

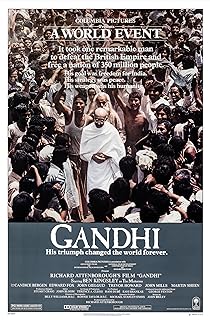

甘地--Gandhi

編劇: John Briley

演員: 班金斯利 甘蒂絲柏根 Edward Fox John Gielgud 屈佛霍華

甘地传/甘地

![]() 8 / 240,524人

191分鐘 | 240分鐘 (rough cut)

8 / 240,524人

191分鐘 | 240分鐘 (rough cut)

編劇: John Briley

演員: 班金斯利 甘蒂絲柏根 Edward Fox John Gielgud 屈佛霍華

電影評論更多影評

2010-12-21 17:39:02

『甘地傳』沉默與喧囂的另一面

「當我絕望時,會想起在歷史上,只有真理和愛能得勝。歷史上有很多暴君和兇手,在短期內或許是所向無敵的,但是終究總是會失敗。好好想一想,永遠如此。」

對我而言,衡量一部電影是否出色在於它能否與觀者與現實建立某種深刻聯繫,所以伯格曼不是我的布努埃爾不是我的塔可夫斯基不是我的,我的意思是他們是大師,在主觀視角和個人思考方面,他們在探索個人的精神世界上固然偉大,但我不會因為這種哲學晦澀到難以企及而將之推崇到五顆星的高度。1982年獲八項奧斯卡的《甘地傳》顯然是一部世俗意義上的好片,最重要的是賦予觀眾一種更為立體的思索。其實本來我不想說太多,憤青時代早就離我遠去,當你過了熱血階段後,你會覺得諸如「音樂改變世界」的口號都是理想化的無稽之談。我們不再相信未來,我們用犬儒之眼看待世界,我們更容易看到別人不好的一面,而忽略別人出色的一面。或許出於對西方媒體無限追捧本身的抗拒,讓我們反而無視了人物偉大光環背後的可貴品質,曼德拉是如此,甘地也是如此。

之所以花時間來寫這篇文章是因為朋友在部落格上的回覆,我不想矯正他人的價值觀,只是希望我們在評判時別輕易拿出自己的價值標尺來衡量。以我們所受教育的思維出發,甘地並不成功,印度的獨立似乎是混合著妥協屈服的產物,是日已落帝國的衰落標誌,而甘地死後,印度由宗教和種姓制度導致的矛盾依舊得不到解決,而印度的現代化進程更是遠遠落後中國一截。對我們這個被壓迫了百餘年的民族來說,世界只相信強者,達爾文的進化理論為發展做了最好的註解。歷史讓我們沾沾自喜於一個虛榮的大國夢,很少有人會去翻閱歷史的另一面。

這篇文章又犯了貪多求全的毛病,不過我相信能讀完它的朋友還是可以容忍我的P話多的,說實話還有很多東西沒有表達,再這樣下去要趕上寫論文了……

「我要求你與其對抗就對抗他們的憤怒,而不是挑起他們的憤怒。我們絕不攻擊他們,可是我們將承受攻擊,經由我們承受的痛苦,他們會看清自己的不公正。這和攻擊他們一樣具有殺傷力。」

脫離上下語境,理解這句話也許不算容易,就像《新約》所說的——「我告訴你們:不要與惡人作對。有人打你的右臉,連左臉也轉過來由他打。」它曾給留學英國的甘地以啟發,並成為他實踐的真理。但這種犧牲式的精神與當代人的生存邏輯似乎是相牴觸的,甚至看起來極為幼稚,你期望用自己受罪的方式讓對方良心發現,換做對方是希特勒怎麼辦。歷史是無法假設的,但至少甘地的做法是符合當時的情境。

首先他的非暴力運動是建立在尊重法律基礎上的,英國的殖民統治是罪惡非正義,但英國人又同時標榜民主,他的對抗是在法律框架下,英國政府對甘地的一次次逮捕反而讓輿論對自身施加壓力。與此同時,甘地也清楚印度本土的軍隊實力無法與英國抗衡的現實(「我們只能口出狂言,做出恐怖的事情,養了一批無政府主義的軍隊,但與英國對抗時就全潰不成軍。」)。另外印度種姓制度決定了打仗的只有武士階層的剎帝利,英國對印度分而治之的統治加劇了印度教和穆斯林的矛盾,所以無論從哪個角度看,獨立運動一有黨派紛爭就可能導致一盤散沙。

要溝通,就選擇對方能夠理解的語言,否則雙方看似強勢的立場造成的卻是互相無法理解的尷尬局面,或者完全以自我或傲慢無知的態度與異己對話,失敗的教育讓所謂菁英的北大學生對英國首相卡梅倫問出「你能從中國模式學到點什麼?」(再聯想一下之前芮成鋼的「兩個代表」言論)不過這些問題如今成為爭議點,從側面也說明了我們思維模式發生了轉變以及公民意識的提升。

「只要有不公正的事,我一向主張要戰鬥。問題是你為改變事物而戰還是為懲罰而戰。我個人認為人類都是罪人,這種懲罰的事應該交給上帝。」

提到妥協,人們的第一反應便是軟弱和退讓。事實上,我們太習慣用非理性的喧囂來強調自己是正確的,認為用最大的喧譁聲才是獲得支持的關鍵,不留餘地的話語才能彰顯自己的強硬,卻不會去想這種簡單粗暴的行為是否能觸及疑問的核心。滿腔的衝動取代了獨立的思考,沸騰的狗血湮沒了理智的呼聲,當烏合之眾散去之後,那些問題還是留在那兒,隨著時間流逝一再反覆出現。

對甘地而言,妥協意味著對對手的尊重以及用最大的善意來回應。回溯甘地的過去,你會發現儘管他極其羞澀沉靜,但你決不能因此用沉默定義他。他從梭羅的[On the Duty of Civil Disobedience]學到了「一個人如果認為國家法律是不公正的,就有義務拒絕服從它。」在英國留學期間,不管大小活動,他都積極參與,因為對他而言,投一張沉默的票是一種懦弱的表現。當然,若不是在南非目睹並深刻了解到種族隔離以及民主不公,他也許一輩子只是在英國殖民統治之下的一個勤懇本分的印度律師。電影對甘地的回溯便是從他在南非坐列車的頭等車廂開始的,有色人種的身份讓他到遭受歧視和侮辱,哪怕他表示自己是大英帝國承認的律師,換回的依舊是被白人扔下火車的結果。受到這般羞辱的人通常會有兩個反應,不是繼續默默地忍受這樣既定的法則,就是詛咒謾罵種族主義者,下毒誓伺機報復對方,可當找不到報復機會這又成了沉默的另一種形式(網路暴民也是如出一轍)。而甘地選擇了第三條道路——為南非的印度僑民爭取平等權利的鬥爭。儘管他的維權讓注重實際的同胞難以理解,他的立場教他領受了統治者的棍棒,但他還是堅持用人性善的一面去打動別人,面對充滿憤怒乃至仇恨的民眾,他以最平實的語言讓人明白了追求尊嚴的意義遠遠大過對暴力還擊的渴求(「他們可以折磨我,折斷我的骨頭,甚至殺了我,他們會得到我的屍體,而不是我的屈服」)。而在爭取政治權利的同時,媒體也起到了功不可沒的作用,他們將請願書寄往各地,很快便得到了《印度時報》和《泰晤士報》的支持回應,藉助媒體,他所領導的運動讓世界聽到了聲音。

很多時候,我們身不由己地奉行「沉默為金」的策略,殊不知沉默是這個世界難以根治的頑症。「起初他們追殺共產主義者 / 我不是共產主義者,我不說話 / 接著他們追殺猶太人,我不是猶太人,我不說話 / 此後他們追殺工會成員,我不是工會成員,我繼續不說話 / 再後來他們追殺天主教徒,我不是天主教徒,我還是不說話 / 最後,他們奔我而來,再也沒有人站起來為我說話了。」——這是德國新教牧師馬丁·尼莫拉留下的詩,被鐫刻在波士頓猶太人屠殺紀念碑上。

「我是回教徒,也是印度教徒,是基督教徒,也是猶太教徒。你們大家都一樣,你們揮舞旗子大喊大叫,使你的同胞喪膽,我不要這樣的印度,停止吧。」

愛因斯坦曾這樣評論甘地:後世子孫很難想像,這世上居然走過這樣一副血肉之軀。在甘地的一生,他總共坐牢五次,公開絕食16次,他溫和的革命和超然的態度令人無法理解甚至嗤之以鼻。很多人將之歸咎於宗教影響,甘地成長在篤信印度教的家庭,而印度宗教里有犧牲和自救等特點。不過他在國外的經歷也讓他接觸並研讀了《聖經》和《可蘭經》,他信奉教義,但宗教沒有遮蔽他的雙眼,他也反對印度教對種姓和階層的劃分,沒有一種宗教比其他宗教更優越。他的宗教泛愛觀也加入了平等博愛的人道思想,因此支撐他的與其說是狂熱的唯心主義,不如說是強大的精神力量。有一個觀點認為當今中國人缺乏信仰,這是精神真空的根源,但信仰不是全部。事實上中國從古至今是個宗教意識淡漠的國家,秉承著現世主義,所謂的信教大多也是出於避災求福的心理,缺乏宗教信仰不是件壞事,至少對自上而下的行政效率有相當幫助,只是過於激進和一刀切的做法必然會付出代價,大到C revolution小到統一食用iodinated salt。關鍵一個問題是,我們在追求自我利益時也全盤接受了高度的物質文明和人性的陰暗面,道德似乎反而成為了前進的絆腳石。或許中國人的道德觀本身存在問題,因為它是建立在「君君臣臣父父子子」等級觀念上的,人人平等的普世價值到目前仍是一紙空談。引申一下最近沸沸揚揚的黃山門事件,其實賠再多的錢,對那位犧牲民警的父母已經不再重要了。人家父母也很寬容,說不希望給學生壓力。可是事到如今,也沒看到這18個學生的公開表示,只有復旦自發搞的形式主義默哀,哪能,別人的命不是命,就你211工程大學的文憑值錢?!還好意思在圍脖高調炫耀奪權戰……

用非暴力的方式對抗暴力看似是有著強烈的宗教色彩的哲學觀,但它的本質目標依然是改變社會的不平等。人們很容易把甘地和天真的理想主義者掛鉤,可 「孤獨的先知」或許更適合描述他的偉大和失落,即使僻居鄉野,他對人世的洞察比一般的政客更為犀利。他早就意識到個人崇拜的危害性,當外國女記者表示出自己的仰慕時,他直截了當地回答這是危險的。蔣介石在二戰期間拜訪過甘地,並試圖說服他站在同盟國的一邊,此時已僻居鄉野的老人的一席話卻讓蔣委員長無話可說——「英、美的『民主』、『同盟』是假面具。為了維護白人的利益,他們是絕不會以平等的態度對待我們東方民族的。」

甘地信奉,以眼還眼,只會使整個世界都盲目。馬丁·路德·金說過,非暴力的鬥爭方式在策略上和道德上都更加有益。拉賓知道,軍人的職責是贏得戰爭,而政治家的職責是為他的人民贏得和平。這些歷史人物都提倡和平的理念,最後卻都被極端主義者刺殺,這些反對暴力結果卻死於暴力,有人拿出《聖經》中的「凡動刀的,必死於刀下」反諷揶揄,但以此作為判斷的依據,是否太過現實而短視呢?變革的影響只能看到外部世界的變化嗎?希特勒的語言暴力也極具煽動性,他令人熱血沸騰的「愛國主義」演講也曾吸引了大批的追隨者,但為世人唾棄的最終結果也好不到哪裡去吧。再極端一點,希特勒發動的戰爭以失敗告終,你可以用史達林的「勝利者是不能被審判的」做反駁,不過等前蘇聯瓦解後,卡廷慘案這段被隱藏的真相立刻浮出了水面。

「只有受過愛之箭傷的人,才曉得愛的力量。」

甘地的最大貢獻我個人認為不是「非暴力不合作」的理念(在其成功的背後有各種因素的影響和制約),而是他對真理和愛的追求。真理也許由於龐雜和抽象令人難以觸摸,但愛每個人都可以感受。話說回來,現實中的我們往往把愛簡單化,將它直接與鐵達尼、洗腳水、慈善捐助綁定在一起,在對愛的內涵平面化的同時也限制了愛的外延。

切膚之愛的震撼力量抵過無數千篇一律、辭藻華麗的說教,人性之善是內心的平靜,永遠不可能是暴力之下的服從。《悲慘世界》裡的一個小故事至今留給我很深刻的印象,出獄之後冉·阿讓從神父家偷走了銀器,當他被抓住後,神父後不僅沒有指認他,反而把銀器送給了他,一個仁慈的寬恕之舉喚醒了他因不公而充滿仇恨的心靈。這個故事類似於甘地年少時的一段經歷,他因為偷了哥哥手鐲上的金子而使良心備受煎熬,他將悔過信交給父親,原以為會招致重罰,但父親讀後卻淚流滿面並原諒了他,給他上了「非暴力」的啟蒙一課。他在自傳中寫道:「這些愛的眼淚洗滌了我的心靈,抹拭了我的罪污。只有親自經歷這種愛的人,才能認識它的價值……」。過去很長一段時間,我一直把恨作為自己驅動力,渴望成功的一大原因只是想證明給我恨的人看,慢慢我才意識到支撐我走下去一直是愛,而那些所謂的恨不過為自己設的煉獄,以自恨和自卑的形式表現出來。你終歸是要放下恨的,放下這個沉重包袱。正如《班傑明·巴頓奇事》里說的那樣:「你可以像瘋狗一樣對週遭一切憤憤不平,你可以詛咒命運,但是到了最後一刻,你還是平靜的放手而去。」

社會發展的終極形態是愛,只是這樣的理想偉大到無法讓現實承載。且不說人類有著尋找對立面的本能,我們日常生活中其實每天都在被無形的暴力傷害,這讓我們對傷害本身愈加麻木和超然,反過來再加諸於他人。我們口口聲聲說這一切都是愛,卻在愛的名義下,為自己的錯誤和殘忍辯解和開脫。對承受的一方而言,他們寧願不要愛,也不要精神和肉體的折磨。缺失了理解、尊重和寬容,所謂的愛無非披著正當理由的掌控,而人與人之間的紐帶更像是一層層的權力關係。匍匐在強權之下,地位高的欺負地位低,地位低的欺負比他地位更低的,更低的人迫切渴望成為權力大的,一旦現實讓他失望,他便欺負那些弱小無抵抗能力的,幼稚園的極端事件一再發生,有多少人真正反思過背後的原因。

我不太相信人生必看XX部電影的排行,但我還是希望你能看看這部電影,花三個小時絕對不是一種浪費。電影是導演理察·阿滕伯勒籌備二十多年的作品,儘管左翼視角的電影不乏煽情之處,甘地的經歷與你大相逕庭,不過你很難不被這種人性的崇高和樂觀的精神所感染,同時也為英國人的敢於自省所打動。這種敢於正視錯誤的勇氣和骨子裡的自信恰恰是我們最為匱乏的。(文章有一定刪改,若語句不通順請見諒)

甘地總結的人類社會火線追緝令

搞政治而不講原則 (Politics without principles)

積累財富而不付出勞動 (Wealth without work)

追求享樂而不關心他人 (Pleasure without conscience)

擁有知識而沒有品德 (Knowledge without character)

經商而不講道德 (Commerce without morality)

研究科學而不講人性 (Science without humanity)

膜拜神靈而不做奉獻 (Worship without sacrifice)

來源:movie cafe

評論