電影訊息

電影評論更多影評

2010-12-24 02:41:57

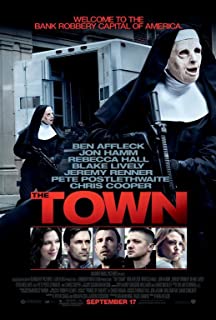

城中大盜:美國江湖

在好萊塢的黑幫/犯罪類電影裡,隱歸似乎一直是個偏門的主題。一方面,直腸子的美國觀眾對這樣的主題大概並不怎麼來電;另一方面,導演對這個題材的處理,又的確不是很夠味。遠的如德•帕爾瑪《情梟的黎明》,Carlito最後的倒下太過偶然,削弱了主題的宿命意味;近的如喬治•克魯尼《美國人》,雖未看過,但其評論多有「拖沓沉悶」之詬病,應該與其主題不無關係。

其原因推敲起來倒是頗為有趣。在中國武俠故事中,隱歸是一個幾乎上升到哲學高度的命題,糅合著儒道禪思想。一個俠客即使武功蓋世,品行高潔,他也完全可以為了某種玄之又玄的「道」退出江湖。而對於身負絕技的伊斯特伍德、艾爾•帕西諾們來說,既然他們總能找到某種方式來實現他們的正義,他們退出江湖的必要性又在哪裡呢?行為動機的弱化,對好萊塢電影來講常常是致命的,這也是風格化嘗試處處受掣的原因。而好萊塢對黑幫題材進行嚴肅思考的結果,就是產生了《好傢夥》這樣的影片,在這樣的影片裡,隱歸這個主題更是連出現的機會都被抹殺掉了。不上不下,不尷不尬,也許這就是好萊塢的隱歸主題總找不到著力點的原因。

自《拯救大兵瑞恩》以來,一種寫實化的風格逐漸風行。這種對技術細節的白描,對局部真實不迴避的直接逼視,常常超越技術手段,成為某種主題式的概念。例如,《拯救大兵瑞恩》對戰爭中個體的殘酷觀察,表達出了人道主義的終極關懷;《怒海爭鋒》對航海細節、水手技能不厭其煩的刻畫,成功地營造出一種帶有海明威風格的史詩氣概;而在《城中大盜》里,這種寫實技巧的應用,則產生了更加有趣的效果。

《城中大盜》不但秉承了《CSI》等對美國司法體系的寫實刻畫,同時也對黑幫份子的行為準則進行了重新定位。在影片中,我們可以反覆觀摩搶劫者如何控制現場、敲掉監視器、打開保險櫃、毀滅DNA證據,以及消除目擊隱患。他們訓練有素,技能精湛,甚至開始對犯罪領域進行細化區分。他們擁有銀行搶劫、販毒、職業殺手、洗錢人、專業設備提供者等專業職位,相互之間界限清楚,互不干擾(例如本•阿弗雷克對露出殺機的朋友所說:「我們是銀行搶劫者,不是職業殺手」) 。而他們居住的Charlestown,更是以其精湛技藝與職業精神,成為行業翹楚,產生了品牌效應(就好比義烏的小商品集散地,或者珠三角的成衣代工業),簡直可以看做犯罪領域資本主義萌芽的標誌。這種對犯罪的職業化,專業化、分工協作的描繪,使得這群波士頓爛人偏離了傳統的黑幫份子形象,而更類似於某類行業從業者。由此,本•阿弗雷克們由江湖傳說中的黑幫幹將,被還原為生產社會的分工協作者。他們之間的紐帶,由為老馬丁所戳破的黑幫道義,被替換為一種更加堅實的、混雜著職業道德與美式主流價值觀的情感,堅不可摧。以此為依託,好萊塢編劇們在市場中磨練出的找平衡的能力,得以大展拳腳。通過對一個搶劫團隊裡不同成員的個性化處理(例如本•阿弗雷克和他朋友在生活意見上就存在分歧),使得兩種背道而馳的主題,即黑幫的冷酷行事準則與意圖向善的隱歸之心,得以兼容。由此我是不是可以推斷,在好萊塢,編劇們挖掘出了題材上一片小小的新天地,從今往後,好萊塢的黑幫電影也可以如港式黑幫片一般,充滿了人情世故的江湖風情,濫觴著炎涼的人生感悟?

評論