電影訊息

電影評論更多影評

2010-12-28 08:03:32

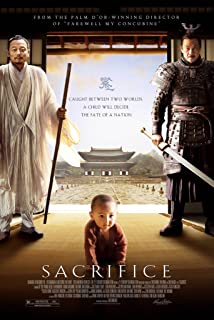

《趙氏孤兒》的前世今生

憑良心講,以先秦為時代背景的影視作品是很難製作和表現的——吃力不討好。為什麼?我以為很大程度上是因為觀眾對那個時代的人、那個時代的精神風貌已經不很理解了。先秦是一個奇士群湧的大時代,人性的各個層面都展現無遺,各種性格特色都發揮到極致,最豪猛的、最狡黠的、最仗義的、最睿智的、最靈巧的、最無恥的、最深刻的人一大批一大批地產生,走向歷史的前台、走到舞台的正中,他們中很多人不一定有高貴的出身,但只須一件事就足以青史留名,比如與母親一起抱樹被焚始終不肯出仕的介子推、不惜漆身吞炭為主復仇的豫讓、北面自剄以送信陵君救趙的侯贏、不堪被晏嬰以桃酒羞辱而相繼自刎的齊國三勇士等等,在我們現在看來,這種血性似乎是可笑的,是難以理解的。就像《趙氏孤兒》故事中的程嬰,竟能不惜犧牲自己的親生骨肉,也要保全趙孤以不負與之毫無關係的莊姬之託,這就是司馬遷所讚許的「其言必信,其行必果,已諾必誠,不愛其軀,赴士之厄困」。但是秦漢以來確立的「大一統」的、延續千年的令人氣滯的專制體制已經讓人們的言行觀點逐漸歸於同一,更讓我們人性原形中的血性、傲氣、自信、堅忍早已蕩然不存,非但如此,我們甚至對先秦那個人性張揚的時代不能理解和接受。這就是經典與經典再創作的巨大矛盾。

圍繞著影片《趙氏孤兒》的爭論與批評主要在於程嬰這個人物形象的改變,演員葛優的小人物形象深人人心,在此他依然是一副張惶失措、唯唯諾諾的普通人形象,連養子趙勃都說他是一個極其失敗的人,這個人物形象的處理是對經典文本中那個大義凜然、不愛己軀的大英雄程嬰的巨大反撥。最後陳凱歌又安排程嬰被屠岸賈刺死,而不是像傳統戲曲中所寫的那樣,在完成任務後自盡身亡,就更突出了人物的「去英雄化」。這實際上是電影製作方對於現代觀眾接受心理的一種揣測、討好和獻媚。不過,我認為這種變動和改寫是成功的,也是值得肯定的。經典的接受史在80年代以來的後新時期已經突出地表現為對「高大全」的摒棄和拒斥,我們在建國以來很長的一段時間裡,一直生活在絕對英雄與絕對小人完全對立的文化批評環境中,充斥我們耳目的全都是有著重大、神聖目的和所謂「終極價值」的宏大敘事。老實說,我們已經聽得太累、看得太累了,如今對於絕對正義和絕對意義開始重新思考和審視。而在《趙氏孤兒》中,這些「絕對」顯然都不存在,影片一直以很潛在的聲音質疑程嬰的做法是否合理,到後來則表現為屠岸賈對他的質詢:「你有什麼權力決定你兒子的生死?」屠岸賈的性格與面貌也開始複雜起來,不再是戲文中那個一味殺戮、陰險邪惡而又愚蠢荒淫的大反派,在與義子趙勃的相處中,他表現出濃烈的父愛,並以一個成功年長男人的身份去打磨、訓練、鍛造趙勃,希望他也能成為一名真正的男子漢。可以說,王學圻的表演十分到位,把屠岸賈成功地演繹成為一個值得咂摸玩味的人物。同時,趙勃也有自己的思維和行動主張,不再像以前我們所看到的如同木偶一樣、毫無感情地完成上代恩怨的終結的符號化人物,這一角色因其強烈的個性而成為《趙氏孤兒》受到年輕觀眾肯定的重要因素。所有的這些都很明顯地體現著我們當下的思維模式與叩問方式,以及我們對人性、感情這些我們當年棄之甚遠毫不吝惜的事物的重視。所以,從經典的生成史與接受闡釋史兩個維度來看,陳凱歌的《趙氏孤兒》都有其特殊的時代意義。

看豆瓣上關於《趙氏孤兒》的評論,打三星的居多,這也是可以理解的,大家一般喜歡批國產片,因為國產片看似四平八穩實際上缺乏邏輯。但是《趙氏孤兒》存在著一個原典與原型的問題,拍攝它究竟應該遵循哪一種原則呢?觀眾大多喜歡高璇最初的本子的後半部,也是陳凱歌後來棄之不用的,即程嬰利用趙孤接近屠岸賈,幾次殺之未遂,於是絕計利用趙孤復仇,目前史批露,趙孤於情無法下手,於理必須殺屠,程嬰目睹趙孤矛盾糾結且痛苦不堪,遂覺得自己逼少年殺人之殘忍,在復仇箭在弦上一刻,少年崩潰手軟,程嬰為護趙孤,以身殞命。其實我倒是覺得這樣的變動太過強烈,《趙氏孤兒》畢竟是一個由來有自的經典,在人性觀、道德觀與價值觀與古迥異的今天,我們確實很難接受古典文本中人物的形象,但這並不等於可以無視。陳凱歌的改編則是一種改良,而且是比較適當的,趙盾、屠岸賈、程嬰、韓厥的形象都有所改編,或許這恰恰是歷史的真實,因為這是合情合理的想像。

看看《趙氏孤兒》,你會懂得怎麼在傳統與現代之間尋找平衡。 舉報

評論