2011-01-06 22:15:13

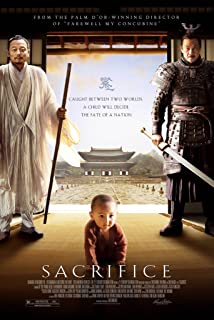

《趙氏孤兒》:分裂與失衡

************這篇影評可能有雷************

敘事電影與小說一樣,關鍵在於塑造人物,可以說,主要人物的塑造是否成功,基本上決定了一部敘事電影的藝術質量。遺憾的是,在陳凱歌導演的《趙氏孤兒》中,筆者看到的卻是滿片分裂的人物以及其所折射出的倫理訴求的失衡。

與傳統故事文本不同,陳凱歌在《趙氏孤兒》中把程嬰作為主要人物來塑造,相較於程嬰的心路和人生歷程的展現,趙孤的成長經歷已經退居次席。在影片中,觀眾處處能感受到導演將捨生取義的「士為知己者死」轉換為「民做了士該做的事」的敘事重點的轉移,葛優扮演的程嬰在影片中不再是「食君之祿、擔君之憂」的趙家門客,而是一個基本與趙家毫無干係的郎中。應該說,這是一個很高明的立意,如果能準確的傳達出來,無疑將對反映出導演對歷史洪流中小人物命運的悲憫和對人性的深刻反思。

遺憾的是,從程嬰第一次出現在趙家被屠殺的劇烈戲劇衝突戲分中開始,這一小人物的性格刻畫就被破壞了。當莊姬懇求程嬰帶走剛出世的嬰兒時,程嬰在簡單的猶豫後就接受了這一任務,而且面對敵方戰將韓厥的暴力搶奪,手無縛雞之力的程嬰居然奮不顧身的與之搏鬥,在這一刻,觀眾看到的完全是一個「捨生取義」的程嬰,全無小人物的猥瑣求全。其實,如果按照導演的既定理念,此時應該將程嬰置於一個為求自保而不得不帶出嬰兒的困境,把他的主動救孤變為被動的不得不救,才更符合敘事邏輯。可以說,從這里程嬰就已經被埋下了「人格分裂」的種子。

此後程嬰夫人誤將自己的孩子的情節交出應當說處理的很巧妙,程嬰妻兒的暴死已將程嬰逼向了絕境,此時的程嬰因仇恨而收養趙孤,繼而苦心策劃了帶著趙孤投入屠岸賈門下的復仇大計,接下來才展開了整部影片的敘事主體。

但問題又出現在屠岸賈與程嬰二人的性格對比上,從影片一開始,影片就多次表現了國君與趙家欺辱屠岸賈的情節,在國君-趙氏集團與屠岸賈之間的權力鬥爭中,觀眾所感受到的更多的是國君的荒淫、趙氏父子的盛氣凌人,以及屠岸賈的忍氣吞聲,這無形中已經喚起了觀眾對屠岸賈的同情。當程嬰帶著趙孤來做屠岸賈門客後,導演又讓程嬰變成一個處處呵護養子、生怕出什麼意外的溺愛父親,反而是屠岸賈帶著趙孤外出遊玩、打鬧,並教導其為人處世之道。此時,在屠岸賈、程嬰、趙孤三人間已經形成了某種類似父-母-子的准家庭結構,當屠岸賈任由小趙孤在府中嬉戲而不加阻撓時,當屠岸賈贈與小趙孤木劍並傳其劍術時,當屠岸賈與小趙孤並肩躺在草地上喟嘆人生險惡、敵人強大時,觀眾們看到的是一顆在權力場上殺伐半生、早已心生倦意的疲憊心靈,是一個雖內心陰騭但仍然舔犢情深的慈祥父親。影片進行到這,屠岸賈的形象無疑已經變得比程嬰更加立體和豐富。接下來,屠岸賈對趙孤的「父愛」之情在他得知趙孤的真實身份時又被渲染到了高潮,屠岸賈完全有機會借戰場敵軍之手除掉趙孤,但在飽受內心煎熬後他還是選擇救下了趙孤,可以說,此時的屠岸賈對趙孤不僅有情有意,而且有著再造之恩。此時,在屠岸賈的有意「縱容」下,程嬰的處心積慮策劃的復仇大計已經變成了不值一提的彫蟲小技,所以,當最後程嬰對趙孤揭曉其身世之謎並帶領趙孤殺入屠岸賈府中時,其情感震撼早就被稀釋殆盡,屠岸賈分明已經做好了心理準備,一場打鬥後屠岸賈命喪黃泉,留給觀眾的形象卻是一個狠毒與慈愛並存、殺人不眨眼與自我犧牲精神同在的歿世梟雄。毫無疑問,在影片的主體敘事段落里,屠岸賈之於程嬰已經喧賓奪主,對大多數觀眾來說,可能更多的是認同有血有肉的屠岸賈而非「人格分裂」的程嬰。

此外,《趙氏孤兒》之所以能成為一個穿越時空廣泛傳播的故事原型,其間蘊含的倫理訴求不可不察。對趙孤來說,最後的倫理困境應當出現在面對義父屠岸賈時的兩難悖論:血海家仇讓他必須得手刃仇家,但義父的養育之恩又讓他難以拔劍相向。不過在影片中,由於人物塑造的分裂導致了倫理訴求的失衡,使得這種倫理困境根本沒有出現,也讓觀眾的觀影期待徹底落空。

應該說,將傳統故事賦予現代價值觀的改編策略是不錯的,陳凱歌導演對於民族傳統文化資源的開掘努力也有目共睹。但是,傳統故事中的倫理取向如何與當下觀眾的倫理訴求相結合,卻不是簡單的「舊瓶裝新酒」的問題。在傳統的《趙氏孤兒》故事中,「士為知己者死」成為核心立意,為救趙孤不惜犧牲自己乃至家人性命的「士」們構築了一曲捨生取義的慷慨悲歌,當然,這裡面也暗含著尊卑有序貴賤有別的封建倫理秩序,門客之於趙氏,亦有著濃厚的人身依附關係。而在影片中,除了公孫杵臼外,這些人物屬性基本上都被取消了,展現在觀眾眼前的,主要是一個導演力圖打造的取「士」而代之的「民」。所以,人物的自我犧牲被日常生活包裹起來,導演力圖從人物身上剝離掉主動犧牲的傳奇性情節,從而貼近當下觀眾的觀影心理。不過這樣的處理似乎並沒有賦予人物和故事以時代語境中的合法性,對觀眾來說,電影之所以區別於小螢屏,一個重要原因就在於其奇觀化的夢境營造,這種奇觀夢境不僅包括視覺效果,其實也包含著倫理訴求的非日常性,當觀眾步入影院時,他(她)就主動希冀著一次崇高審美體驗的來臨。所以,所謂的「商業大片」一定會以英雄敘事為主要模式,即使是所謂的「反英雄」或者「小人物」,內裡還是脫不開英雄敘事的底色,而螢幕英雄的塑造也並非單純指外部動作,更重要的是人物倫理取向的偉大與崇高,由此,我們可以得出一個公式:凡商業大片必要塑造螢幕英雄,凡螢幕英雄在倫理層面上一定要體現為道德楷模。照這樣來看,程嬰在影片中的「人格分裂」也就不難理解了:一方面要強調他「非英雄」的小人物性格,另一方面實際上又賦予了他勿庸置疑的道德英雄身份,影片敘事的尷尬與游移,或許就根源於此。

在筆者看來,在當下消費主義橫行的世俗功利語境中,傳統《趙氏孤兒》故事中的傳奇性自我犧牲情節反倒更契合觀眾的觀影心理,而且原有的敘事結構與故事的悲劇性密不可分,導演力圖打破原有的敘事-倫理統一體,卻最終導致了倫理訴求的混亂和悲劇性的喪失。

另外,電影的魅力往往是通過細節傳達出來的,遺憾的是,《趙氏孤兒》在這方面也有很多不足。例如屠岸賈用飛蟲毒殺國君的情節,明顯與全片的史詩風格格格不入;程嬰在雷雨交加之夜製作繪本的情節,亦因缺少後續的呼應而成為蛇足;而趙孤初上戰場的首戰,其戰爭場面的描寫也頗顯草率,完全失卻了古代戰爭應有的格調與氛圍;至於重要的配角韓厥,則基本沒有承擔起應有的敘事功能,只能算是雞肋吧。

回顧陳凱歌導演的創作歷程,如果我們要劃一個座標系的話,《霸王別姬》和《無極》顯然分別構成了波峰和波谷,可以說,這兩部作品的成敗決定性的影響到了陳凱歌導演此後的創作道路。值得欣慰的是,有了《無極》的前車之鑑,陳凱歌導演徹底放棄了往日高高在上的菁英姿態,開始俯下身來仔細傾聽觀眾的心聲,這種傾聽是否有效暫且不論,但從觀眾反應出發的創作姿態顯然是順應當下電影創作潮流的,這一點在陳凱歌近期導演的《梅蘭芳》和《趙氏孤兒》中都表露無疑。從人物塑造上來看,《霸王別姬》中的程蝶衣「不瘋魔不成活」,委實不食人間煙火,最後的自刎場景不啻於羽化登天的寓言;《無極》則乾脆講述了一個徹頭徹尾的神話故事,幾乎與人世無干;在《梅蘭芳》里,陳凱歌導演開始努力把這位國寶級藝術家還原成一個普通人;到了這部《趙氏孤兒》里,這種從神到人的努力依然貫穿著,只是在平民化敘事策略貫徹的同時,敘事的邏輯和戲劇性也一併被消弭了。

陳凱歌想做「人」,於是《霸王別姬》就成了「神」。

往事不要再提。

(刊載於《文匯報》2010年12月25日)

舉報