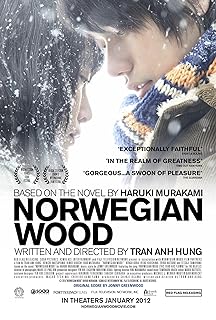

電影訊息

電影評論更多影評

2011-01-09 01:50:03

我們錯信了村上的判斷

村上春樹固守其小說《挪威的森林》版權二十餘年後,終將電影拍攝權交付越南導演陳英雄,作品卻未贏得翹首以盼的影迷的讚許。遠赴威尼斯電影節的影評人趙靜在評論中深入剖析了村上與陳英雄的牽手的內在原因,以及電影失敗的原因所在。

【信仰、青春、愛情已逝】 在我還算年輕,記憶仍鮮明的時候,曾有幾回試著想按照《挪威的森林》的結構去編寫一個屬於自己的故事,就像岩井俊二用《挪威的森林》的架構與設置拍《情書》一樣。可是當時我卻連一行都寫不滿,因為,《挪威的森林》在我看來,等同神作。

每個女孩子心裡都住著一個直子,也住著一個綠子。我和我的女朋友們熟練地說著直子和綠子的話,誰記得多,便成為那個時代的Queen。即將沉浸到愛里,我們經常會遲疑:到底是選擇將性格中直子的一面表露出來,以顯得敏感、纖細、不合群,還是將綠子的一面表露出來,好似初生牛犢,鮮活地抒發生命力。有時候,想像的並不徹底,於是就得看,碰到是誰了,表現隨緣了。我們也會像他們那樣,用寫信的方法來交換彼此所想的點滴,哪怕近在咫尺,隔的不過是個走道。

但,那樣的青蔥歲月畢竟是逝去了,交織在那些無畏日子裡的純粹、信仰以及那些沉默如謎的呼吸,都一併逝去了,隱約記得的只是「I once had a girl/boy」。

【《越南三部曲》切合村上的重口味】 奧斯卡的「前衛女神」Tilda 史雲頓曾說:「一個人在黑黑的地方看著螢幕,想到世界的其他地方也在同步地上演著同樣的故事。原來其他國家和地區的人也是這樣想的,他們遇到的困境和生活的難題也和我們是一樣。我們在這個世界上並不孤獨,雖然有人說,生命是最重要的,但這種際遇對我來說,比生命還要重要。」

越南,令很多人心生嚮往,是因為他們在黑暗中與陳英雄的「越南三部曲」交匯了。陳英雄出生於越南,14歲移民法國,在法國成長與學習,成了電影的孩子。

自1993年開始,他在7年的時間裡以三個電影完滿地勾勒出他對故土的想像。《青木瓜之味》表達出他的「內心深處對於越南這個亞熱帶故土的法國式記憶」,《三輪車伕》直面時代的變遷,關注「在無情的現實生活中充滿矛盾與無奈感的生命」,完結篇《夏天的滋味》裡,由一個家庭的秘密隱蔽地描述出「越南普通人觀念由傳統至現代的變化歷程」,並寄情於整個越南的未來。

一如他人的評價,他拍的越南或許只存在於想像里,但卻讓人看到了在那塊受法國影響至深的熱土上,有那些人,他們在緩慢的日常里,也在等待、也會躁動、也有痛苦、也有各自的不能言說……就像豆瓣里經常拿自己的私生活來直播的那些人一樣,看過去無比親切。但滿目的法式風情,無邊無際的綠色,燥熱的空氣,會讓你知道,那是一片陌生的,你想要接近的土地。

也許,正是因為陳英雄電影裡虛幻和真實的難以分割,以及從一把小清新,到穿透力極強的利器,都切合了村上春樹的重口味,因此,村上說喜歡他的電影。

但,更應該看到,「生與死」的命題是《挪威的森林》裡最重要的探討,而因為村上的父親是侵華日軍,給其留下陰影,因此他的小說里「總沒有父親登場」。《故鄉三部曲》對死亡屢有提及,對社會現實越來越關注,父親形像在其中的接連缺失,以及影像風格的唯美,才是村上固守《挪威的森林》的版權二十多年後,將它交給一個越南導演來拍攝的真正原因。

【陳英雄難逃其咎】 《挪威的森林》在威尼斯上映後,我打出來一個湊合還行的評價,我的朋友木衛二大惑不解,拉住我質問一番:「你為何寬厚《山楂樹之戀》,卻對《挪威的森林》如此無情。」他不解,「雖說都是明日黃花,但村上春樹明顯不會看上張藝謀。雖然,陳英雄選的演員讓眾人不滿,但單看劇照,似乎也沒到不能看的地步。」

我淡然一笑,在MSN上告訴他,「《山楂樹之戀》的原著過於狗血和矯情,張藝謀雖才情不再,這次又放低了對自己的要求,但他拍出來,電影仍有可取之處。《挪威的森林》是我們的心頭至愛,甚至倒背如流,拍殘了,拍得不如我們的想像了,陳英雄自然難逃其咎。」我那朋友便會意了,原來,「不是電影差,是與原著差距大」。

究其根本,《挪威的森林》根本不具備被改編成優秀作品的條件。就像大家永遠在說的一個話題,為什麼今時今日,可供挑選的美食越來越多,世界口味匯聚一堂,但我們卻依舊懷念兒時奶奶家那碗滾燙的混沌?近期有了正解,說那不過是不可靠的記憶在作祟而已。小說版的《挪威的森林》給了多少人青春的啟蒙,無數次重溫它不過是在重溫各人逝去的過往。因此,觀者在看電影的時候,給自己加上了一道心理防線,排斥和抗拒是一定的。

其次,雖然哪怕陳英雄無數次說起,自己非常尊重原著,但其實他並未抓到原著的精髓。改編,可以有多種多樣的,比如,用原著的故事,或者,原著的人物關係,甚至,只用原著的精神。偏偏,陳英雄用到了故事和人物,村上的精神卻不在。他沒有能夠將村上春樹絕美的文字、細節和意境影像化,也沒有將原著里年輕人對於生與死的思考,生命真諦的追尋,通過性來探究存在的意義,以及對於自我和愛情的誠實等意念,美好且發人深省地呈現出來。

村上無數次用他細膩的筆觸描摹渡邊的內心,當中年的渡邊似乎漫不經心卻飽含深意地回憶起自己兩段截然不同的愛情,兩個陪伴他走過一段人生歷程的女子,她們都和生與死休戚相關。原著中,不斷深化「死不是生的對等,而是潛伏在我們的生之中」這一深意,它給人物的命運帶來莫名的寓言性和悲劇色彩,但這一切,在電影裡卻毫無體察。而渡邊因洞察到,「死早已存在於我的體內」,任他一再努力,還是無法忘掉的過程也並不清晰。

原本,滿懷期待地去看這個電影,是相信村上的判斷,是去找尋自己的青蔥歲月,以及隨它流逝的純粹、信仰以及那些沉默如謎的呼吸,但,除了皮毛上的年輕與擰巴之外,這些都找不見了,而那個隱約記得的直子和綠子,也面目全非了。 舉報

評論