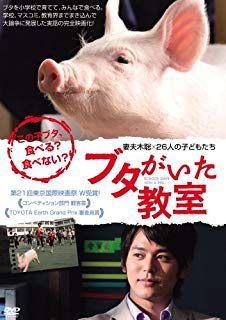

電影訊息

電影評論更多影評

2011-01-10 05:52:31

實驗的得失與生命的絕對

無法想像,在信奉分數至上、教學按部就班的我朝會出現如此有想法的老師,會產生並實施如此有創意、有新鮮感的教育方式和方法。在對此片做評價之前,我必須抒發一下這樣的感慨,但這並不代表我認同或贊同這樣的做法。

誠然,星是一個有社會責任感、對教育充滿熱忱和激情的老師,他對現在的孩子們浪費食物嚴重、連「我開動了」也不說的情況很憂心,認為有違日本傳統美德,同時,他也對泛泛而談的空話虛話和例行公事的形式主義有所不滿。於是,他為了使教學獲得顯著的實際效果,即讓孩子們真正從心底里感恩食物、敬畏生命並身體力行的體現在日常生活中,便別出心裁的提出了「小豬教育」。這個方法是極個人化和理想化的,前無古人也毫無類似案例和經驗可循,因而這堂思想品德教育課帶有鮮明、強烈的實驗性質。然而,好的出發點未必就能達到理想的目的,顯然,過於自信的星是欠周全考慮的,他對於實驗的進程、可能產生的影響及後果完全沒有預判,自然就不存在什麼補救措施,因而也可以說這個實驗先天不足。

事實上,星從一開始就犯了錯,這個實驗本身就有一個自相矛盾的悖論:如果孩子們沒有親力親為,沒有付出辛勤的汗水,就不會有收穫的喜悅,不會對這個實驗有深切的感受和體會,但要做到這些,一時的熱情或好奇是不夠的,感情的積累和沉澱是必然的,因為這些孩子本性純良。另一方面,他在對實驗制定方案的時候僅從自身出發,一切都是想當然的,根本就忽略了孩子對實驗的感知和情感反饋,這何嘗不是一種自私的表現?如果他不那麼理想主義,多從孩子的角度做些考慮,或許他就會想到更有可行性而無害的方法。這個實驗給了星一個深刻而寶貴的教訓,老師不是一個僅憑一腔熱血就能做好的職業,必須時刻把「謹慎」二字銘記於心,若只因為初衷良好就恣意嘗試,那麼嘗試的結果就很可能不只是碰壁這麼簡單,因為他所面對的不是一道化學題、一個數學模型,而是一群正處于思想成長髮育階段的孩子。

教導主任的擔心果然不是多餘的,事態的發展漸漸偏離了星的預定軌道,當他發覺這一點時已經為時過晚,令其措手不及,除了走一步算一步別無他法。此時已然無法回頭,擺在星面前的只有兩條路:要嘛履行原定計劃殺死小P,這無疑會令已對小P產生深厚感情的孩子們傷心;要嘛給小P一條合適的生路,但這與實驗初衷背道而馳,也就失去了實驗的意義。於是,他把這個難題留給了孩子們,讓他們辯論再表決,然而趨於白熱化的辯論再次令他陷入了侷促窘迫的境地。這裡我們看到了這個年輕老師的不成熟,一方面,體現了他自我懷疑到猶豫掙扎再到懦弱逃避的心理歷程,另一方面,也有推諉責任之嫌。

從孩子們的角度,辯論的核心分歧在於小P的身份,它究竟是寵物還是食物。人是感情的動物,看到孩子們邊辯論邊哭的場景,我們會心疼不已,那麼孩子們又怎會對殺死自己養大的小P無動於衷?充滿矛盾抉擇的內心本已痛苦,而辯論無異於將矛盾的外皮層層剝開,令腥紅的血肉暴露於眾,這又豈是未成年的孩子該承受的?星最殘忍也最失敗的決定正在於此。其實回到原點,這個問題的答案不就是實驗的先決條件嗎?這個問題根本就不應該成為問題,想通了這點,星最後一錘定音,將小P送到屠宰場,也就在意料之中了。之所以作出這個決定,不是為了儘快結束整件事,也並非出於大人或老師的權威和尊嚴,怕出爾反爾無法讓學生信服,而是因為承認小P的寵物身份也就意味著宣告實驗不僅徹底失敗,還得不償失。

從最終結果來看實驗是成功的,通過小P,孩子們明白和謹記了這個道理並付諸行動,他們無論處於辯論哪一方,都不再浪費食物,而是讓食物物盡其用,比如那個變得肯吃魚的小胖子,這達到了實驗的原始目標。但與此同時,我們無法忽略一個事實,這個實驗給幼小的心靈帶來的衝擊強烈、深遠到大大超出老師和家長的想像。或許經過這個實驗,孩子們一夜長大,但過早的成熟對他們來說是否是好事,無人能輕言定論。如此看來,三年級的孩子們是幸運的,他們不能理解六年級送走小P,也只是一時的失望,而就算他們克服困難飼養小P到畢業,也不會像六年級那樣面臨如此痛苦的抉擇,因為他們包括他們的班主任本來就準備把小P當做寵物,而不去賦予其他意義,初衷越純粹,結局越簡單,就是這麼回事。

從電影的角度,大量的辯論橋段佔據了過多的片長,重複、雜亂、無序、缺乏高潮和亮點,但敗也蕭何,成也蕭何,仔細聽每個孩子所說的話,你會發覺雖然有時論述反覆缺乏理據,有時語言組織混亂表達不清,但他們並不是聲嘶力竭的比誰嗓門大,揣摩那些看似天真幼稚的言論,竟然閃耀著明亮的哲學色彩,其中不乏邏輯性強的思維辯證,也不乏對生命意義之類的深沉、宏大的課題的多方位、多角度的探討(培養和鍛鍊了孩子們的邏輯思維和獨立思考的能力,可以算是這個實驗額外的收穫)。由此,也引發觀眾陷入了深深的反思之中。

正如星所說,辯論的目的不是要辯出誰對誰錯,孩子們的想法也沒有對與錯之分,之所以產生差異僅在於價值觀的不同,正是對價值的不同理解和考量決定了不同的觀點和立場。因而,我們必須理解,那些主張送小P去屠宰場的孩子不是冷漠、麻木,他們對小P也產生了濃厚感情,這是毋庸置疑的,只是從某個角度來說,他們更成熟、更冷靜、更理智、更現實,事實上三年級的確不具備照顧小P的條件,更可能引發安全事件,造成無可估量的後果。因而,對這些孩子進行情感綁架和道德譴責是不合適也不應當的。

另一方面,我們看到,影片對於孩子立場的安排並不是隨意的,而是故意為之。比如轉校生,這個孤單、靦腆的小女孩不能融入新環境,但自她將小P視作精神寄託和依靠後笑容多了,與同學們的相處也緊密了,因而小P對她來說絕不是一隻豬這麼簡單,它是包涵情感意義的象徵物,從她的角度自然不可能送小P去死,也不可能理解其他同學為什麼要送小P去死。都說生命是平等的,但我們很難對所有生命都一視同仁,因為人是有感情的動物,一旦對生命傾注了主觀感情、賦予了主觀價值,生命就不再僅僅是生命。

這讓我想到了有關狗肉的事情。有人無法理解和接受吃狗肉,覺得吃狗肉的人很殘忍,我卻覺得這種想法很可笑。試問,他們不吃狗肉的原因是因為養了狗做寵物而不吃其同類,亦或是因為狗可愛、美麗、聰明?那麼,難道長得醜、不討人喜歡就該死?任何生命都有各自生存的原則和價值,即便是螞蟻、蝸牛、蒼蠅、蟑螂,它們在努力維繫著纖弱生命的同時,卻擁有甚至比人類還頑強的生存意志,為了無法改變的絕對而散盡生命的色彩,就憑此心此力就足以令人肅然起敬,而我們如此輕易的結果它們,何嘗不是一種殘忍?再問,在他們眼裡,吃什麼肉才是不殘忍的?豬牛羊、魚蝦蟹、雞鴨鵝?難道狗比他們高貴不成?顯然不是。別說動物了,植物亦是如此,正如三年級班的女老師所說,番茄也是有生命的,但難道因為這樣就不吃瓜菜蔬果、不砍伐樹木?

如果將不殺生作為信仰,認為不殺生就是慈悲,那麼這是對慈悲最虛偽的曲解,如果因為走路踩死螞蟻都要愧疚糾結,就未免太惺惺作態了。我們需要選擇性保護生命,但不是選擇的依據絕對不是主觀的審美和情緒。所以我們就別裝了,既然沒法普渡眾生,就該幹什麼就幹什麼,該吃什麼就吃什麼吧,偽善反而招人反感。只是,一旦開吃就要好好吃,像雄馬爸爸說的,浪費就是犯罪,我們熱愛生命,珍惜生命,所以更要感謝食物所給予我們的一切,這也是宗教中我十分認可的信條之一。這不禁令我想起了《阿凡達》中的場景,納美人每次殺生之後都會禱告一番,這不是作秀,不是假仁假義、道貌岸然,這展現了他們對生命的尊重和敬畏,是對人類文明的昇華。

每個生命都有自己的生存法則,就算對因為生來渺小、命不長久或一生都得汲汲營營的現實耿耿於懷,也只能感嘆大自然的不公,要責怪的也只是大自然弱肉強食、優勝劣汰的客觀規律。人類作為食物鏈的頂端,沒有不殺生的義務,但有責任維護食物鏈存在的必要性和合理性,保護生態平衡,所謂權力越大,責任越大,就是這個意思。

或許讓生命生逢其時、死得其所就是對生命最公平、最慈悲的對待。生逢其時不是我們所能掌控的,但我們可以儘量做到讓生命死得其所。然而,怎樣的死才是「死得其所」?誰比誰更有權威確定其他生命的價值,誰又比誰更有權力決定別人的生死?也許會疑惑,人類賦予其他生命的使命,食物也好、寵物也好、裝飾也好、試驗品也好,是否是一廂情願,是否是自私虛偽的表現,是否是出於為自己的物種延續生命的本能,但即便是本能,也是大自然所賦予、作為一項使命而傳承至今的,就應該得到認同和理解。

生命是偉大的,也是脆弱的,正因為如此,千百年以來,我們世世代代都在思考有關生命的種種論題,它是如何存在的,有什麼意義,我們該如何使用生殺大權,該怎麼讓生命實現價值的最大化,等等。本片所涉及的內容主要是針對非人類的生命,也未涉及倫理道德和政治宗教,已經是不那麼複雜的了。試想,一個在孕期發現胎兒有智障殘疾等先天不足的母親該做何抉擇,她該秉著優生原則墮胎嗎?自殺對父母子女配偶不負責任的表現?對於這些,可能僅僅從價值觀的角度已不足以分析和解決,我們更是無從下定論,爭議在所難免,但終將成為人類的智慧與文明發展的結晶。

再扯就遠了去了。最後花痴一下,對妻夫木聰無感,倒是那些小演員中不乏長相清秀帥氣的小正太、小蘿莉,雖然有些只是一閃而過,也很賞心悅目,說不定他們中有人會在若干年後成為超級人氣偶像,拭目以待吧。

評論